プロローグ 災いのしるし

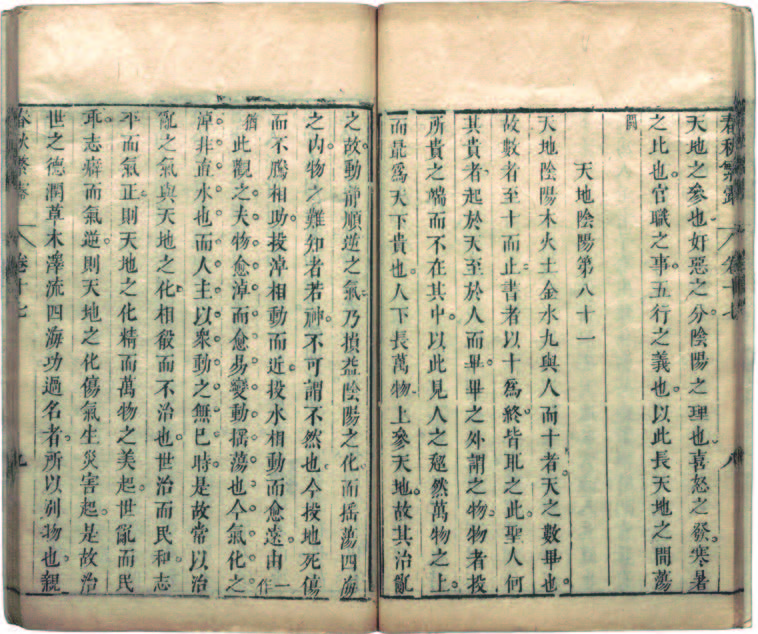

1. 『尚書』 13巻2冊

(漢)孔安国伝 江戸初期刊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

儒教の経典「四書五経」の一つで、古代帝王である堯・舜から夏・殷・周に至る王や諸侯の政治理念、統治の心得、訓戒などを記す。文中には「休徴(めでたいしるし)」と「咎徴(悪いしるし)」という語が登場し、為政者に徳があれば天は雨や収穫といった恵みをもたらし、不徳であれば干魃や洪水、地震、疫病などの災異をもって警告するとされる。これらの災害観は後世の儒学者に継承され、「天人感応」に基づく災異説の思想的な土台となった。

2. 春秋繁露 17巻 (『増訂漢魏叢書』12-14)

(漢)董仲舒 ; (清)王謨輯 乾隆57(1792)年序

【所蔵情報】

前漢の儒学者・董仲舒(紀元前176-104頃)による全17巻の儒教的政治論書。儒教の経典『春秋』を思想的に読み解いたもの。陰陽五行や天人感応、三綱五常といった秩序重視の思想を展開している。巻17に説かれる「災異説」では、天災は為政者の不徳や失政に対する天の警告とされる。災害を通じて統治のあり方が問われるというこの考えは、後の時代にも受け継がれ、君主の政治責任を促す儒教的な枠組みとして定着した。

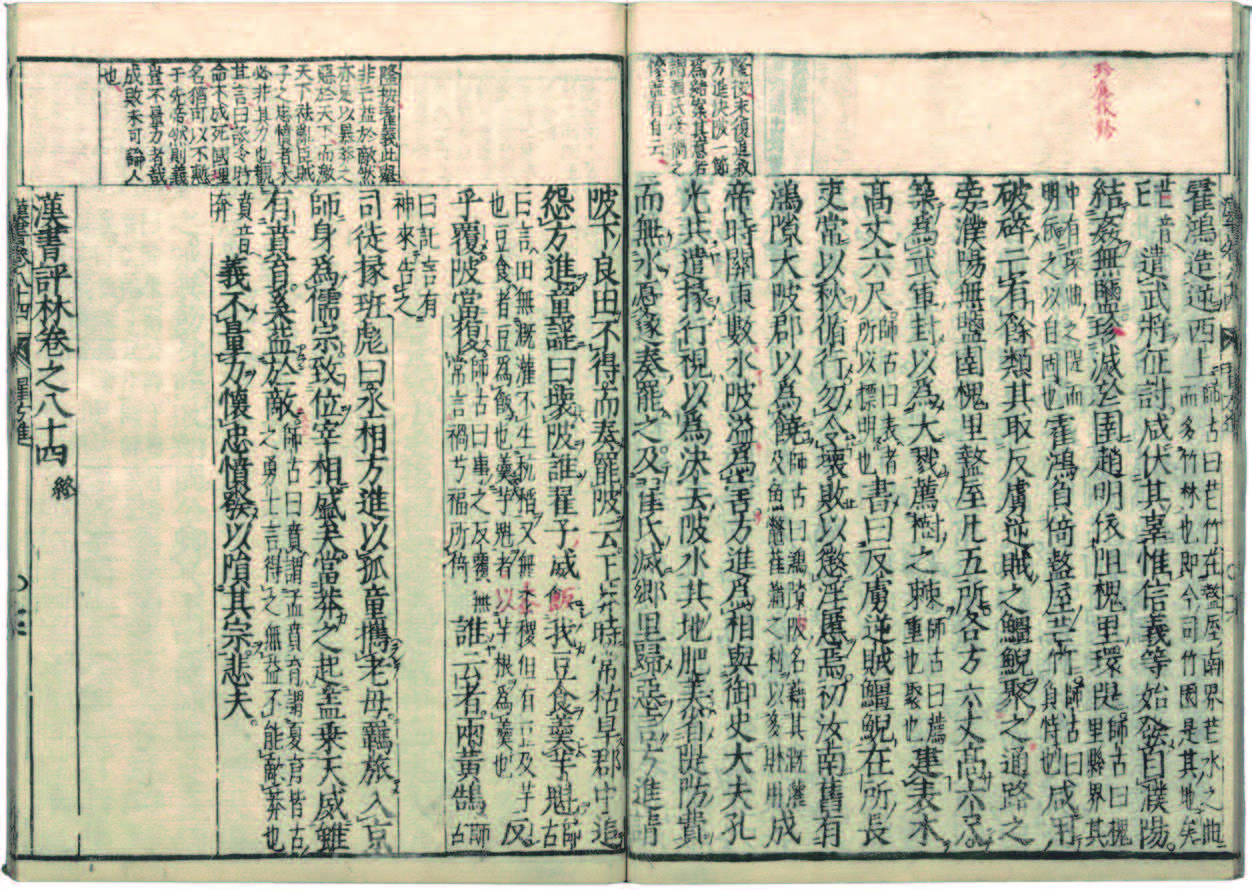

3. 翟方進伝 (『漢書評林』巻84)

(明)凌稚隆輯校 ; (日本釈)桃林軒玄朴訓点 [京] : 林和泉掾松栢堂時元 明暦4(1658)年跋

【所蔵情報】

『漢書』は後漢に編まれた前漢の正史で、本巻は政治家・翟方進の伝記を収める。古くから火星(熒惑)は赤く不気味な光と不規則な動きのため、不吉の星とされてきた。紀元前7年、この星が心宿(サソリ座周辺)に長く留まり、災いの前触れと見なされた。当時は河川の氾濫や山崩れが相次ぎ、天子の死も近いと噂された。天子の代わりとして、天変地異の責任を問われ、翟方進は最終的に自ら命を絶たされる。天災と政治を結びつける儒教的思想が色濃く表れた一例である。

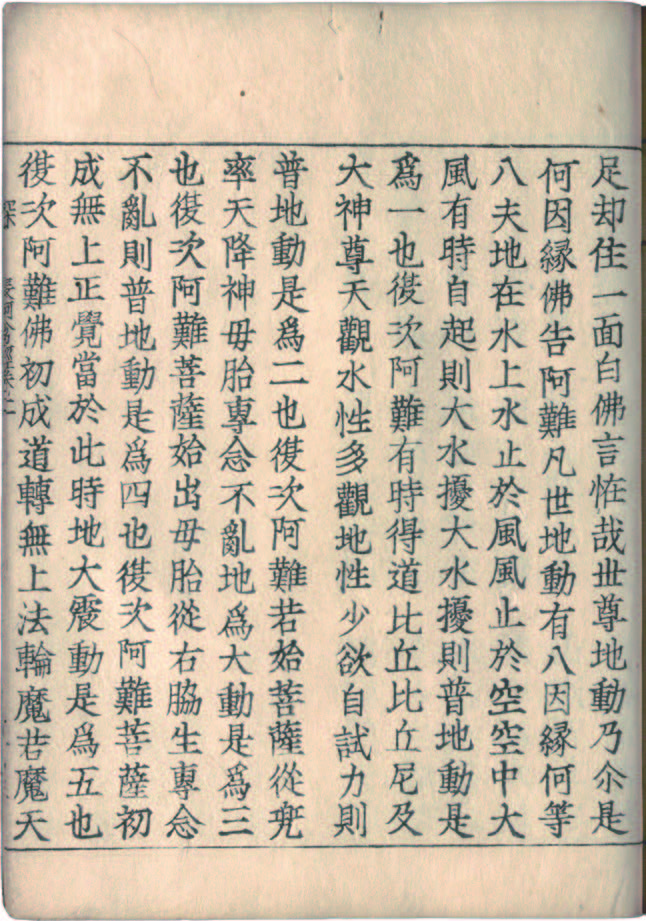

4. 『佛説長阿含経』 20巻19冊

(後秦釈)仏陀耶舍 ; (釈)竺仏念訳

【所蔵情報】

長阿含経は、初期仏教を伝える阿含経の一つであり、仏陀の生涯、宇宙観、倫理観、修行法などを物語形式で包括的に説く経典である。巻2には「八因縁」が記され、地震の原因として、菩薩がこの世に降誕したときや悟りを開いたときなど、八つの吉祥のしるしが挙げられている。仏教においては、地震とは必ずしも災厄ではなく、聖なる存在の到来や功徳の顕現として肯定的に捉えられることがある。本経は、そうした仏教的災害観の一端を示す貴重な資料である。

5. 『大智度論』 巻第70

物部連大山写 天平6(734)年写

【所蔵情報】

デジタルコレクション

大智度論は、般若経の教えをやさしく説いた大乗仏教の代表的な経典で、4世紀に鳩摩羅什が訳した全100巻の長大な仏教論書である。巻8には「六種震動」が記され、これは仏が深い瞑想(三昧)に入ったときに大地を揺り動かし、衆生に「無常」の真理を示すために起こる六つの地震だとされている。この特別な地震は、他の聖者には起こせず、仏だけが起こせるとされる。自然の変動を通じて、人びとに真理への気づきを促そうとする仏教の姿勢がよく表れている。本学所蔵は巻第70のみ。