第2章 地域の災害と復興 ― 各地の声と記録

(1) 噴火・複合災害に関する記事

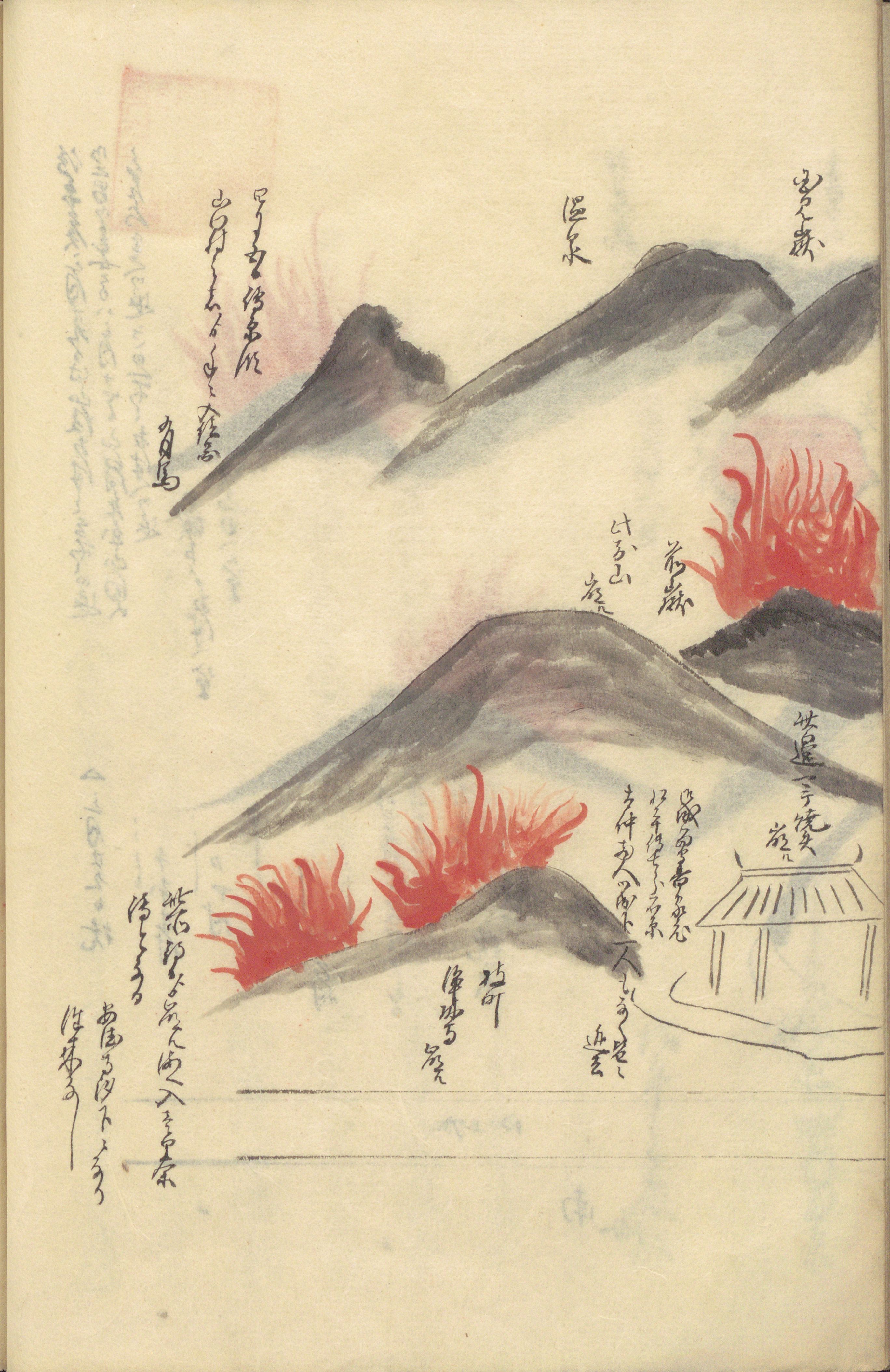

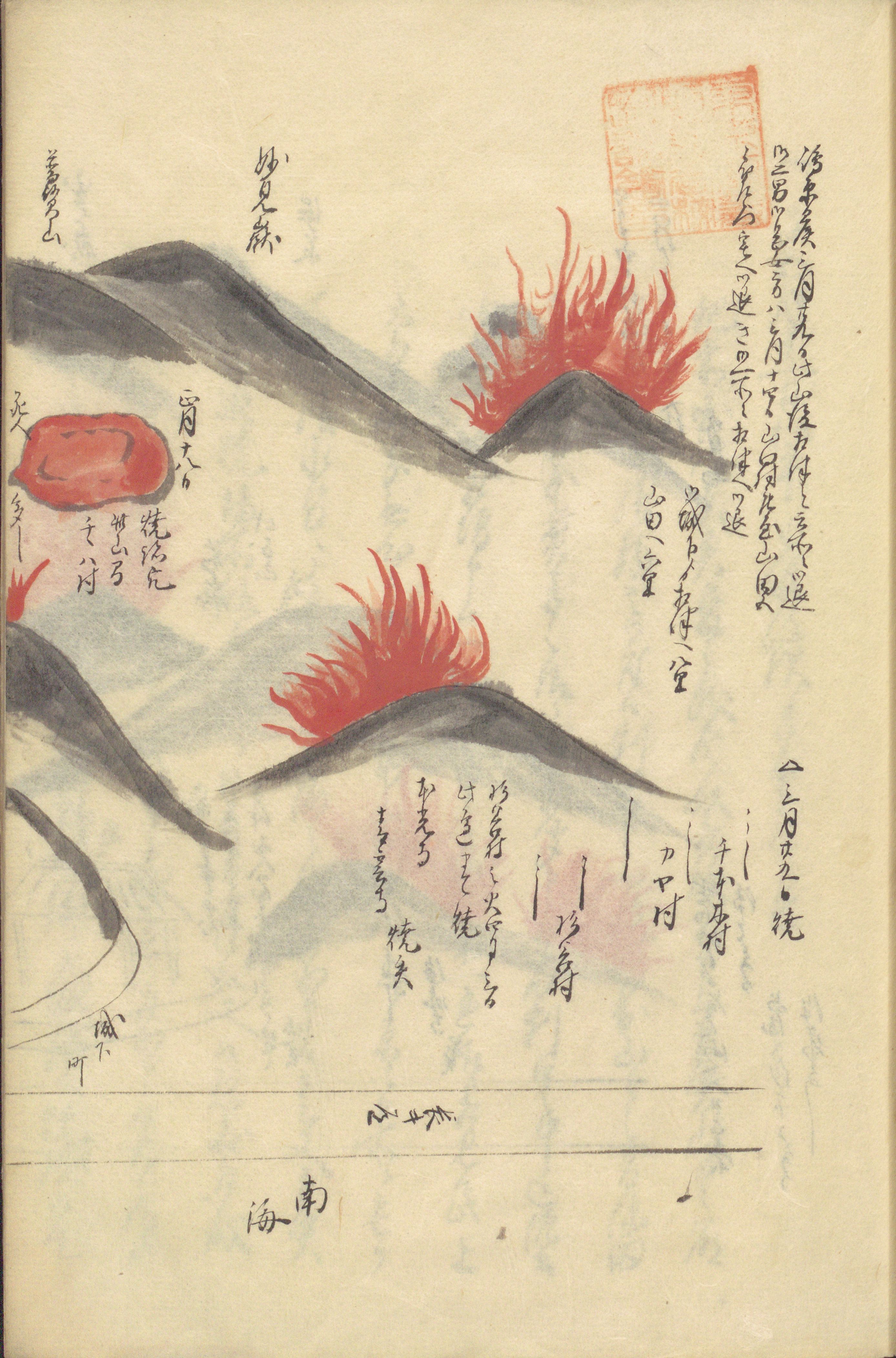

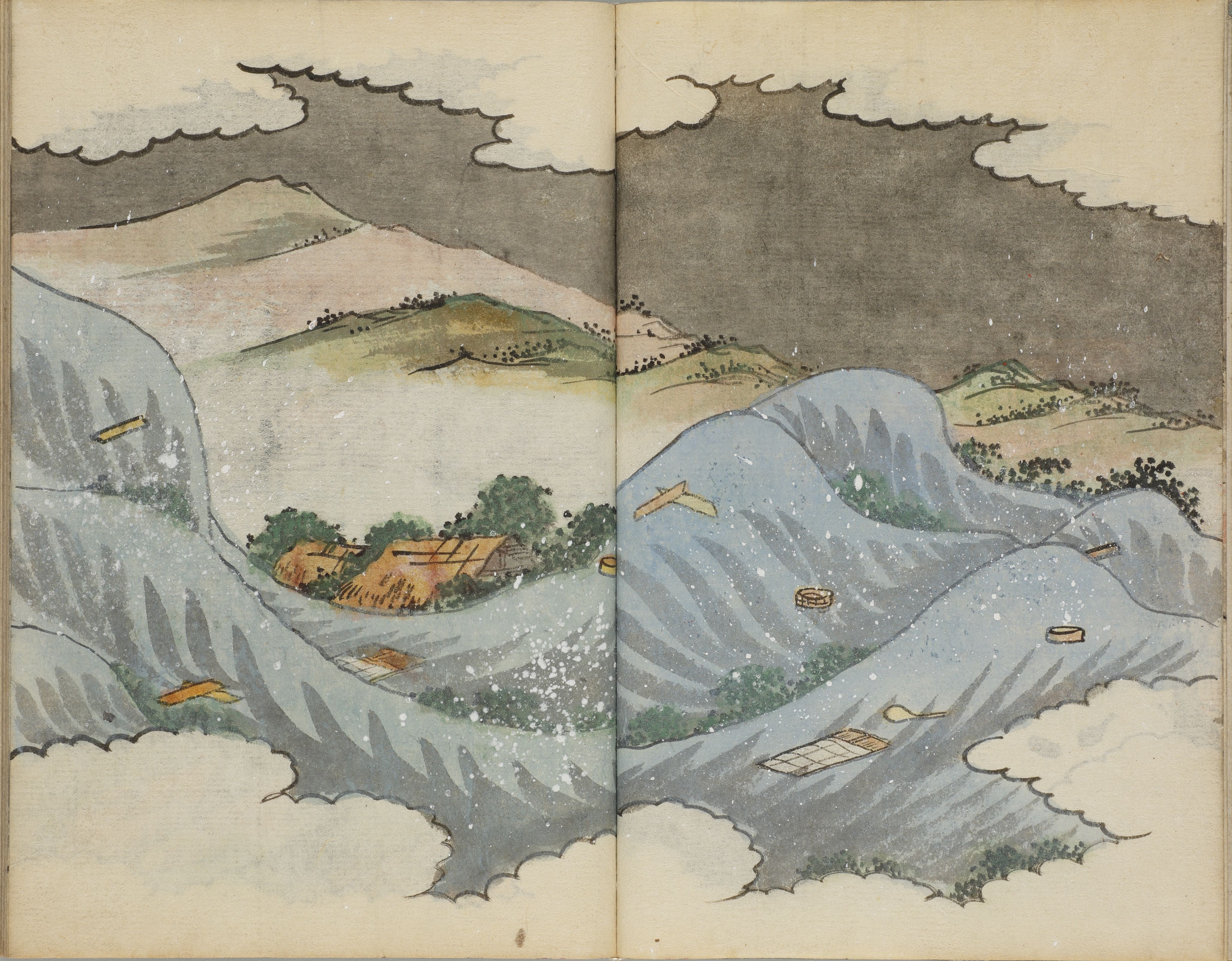

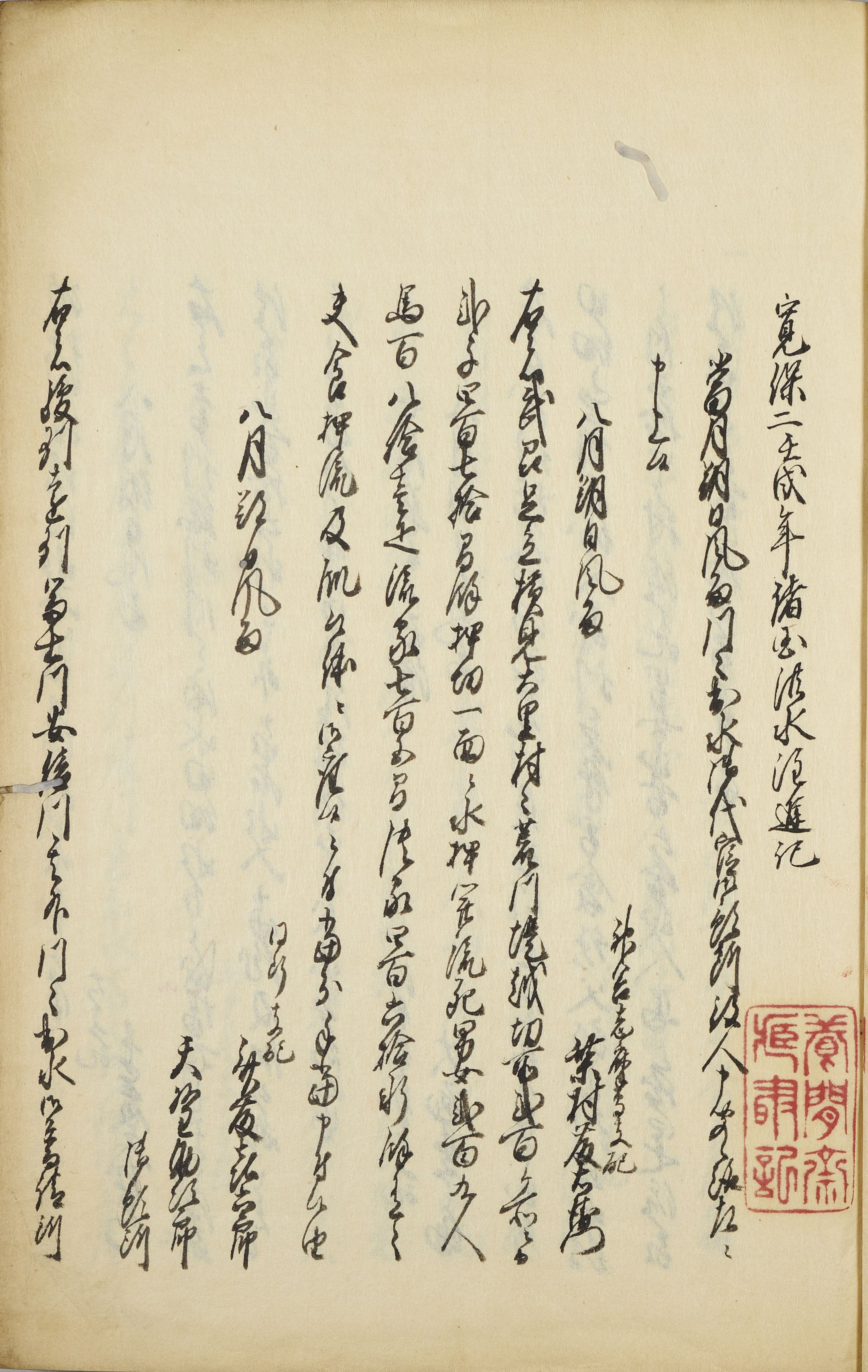

10. 『島原地妖』 1冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

寛政4(1792)年に発生した雲仙岳の噴火と、それに伴う地震と津波による島原地方の大災害を記録した写本資料である。この災害は「島原大変肥後迷惑」とも呼ばれ、遠く肥後国にも甚大な被害をもたらしたことで知られる。津波の高さは、現在の南島原市布津町付近で50-60メートルに達したとも伝えられている。死者数は約1万5千人。本文には噴火の様子や地形の崩落、津波による被害が描かれており、自然災害を地域の目線で克明に記録している。

(2) 信濃・越後を中心とする内陸地震

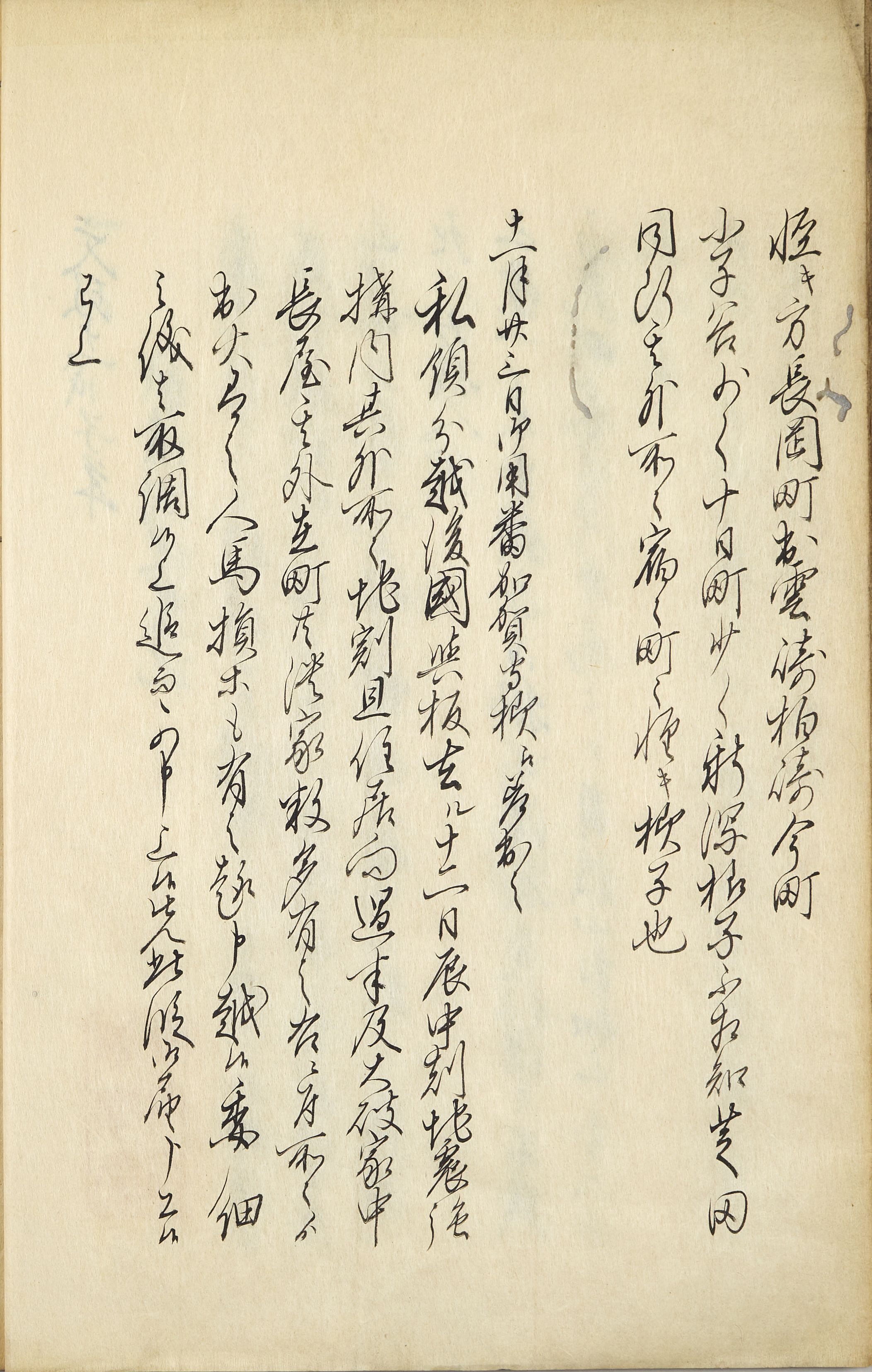

11. 『文政十一戊子年越後国地震記』 1冊

文政11(1828) 年

【所蔵情報】

デジタルコレクション

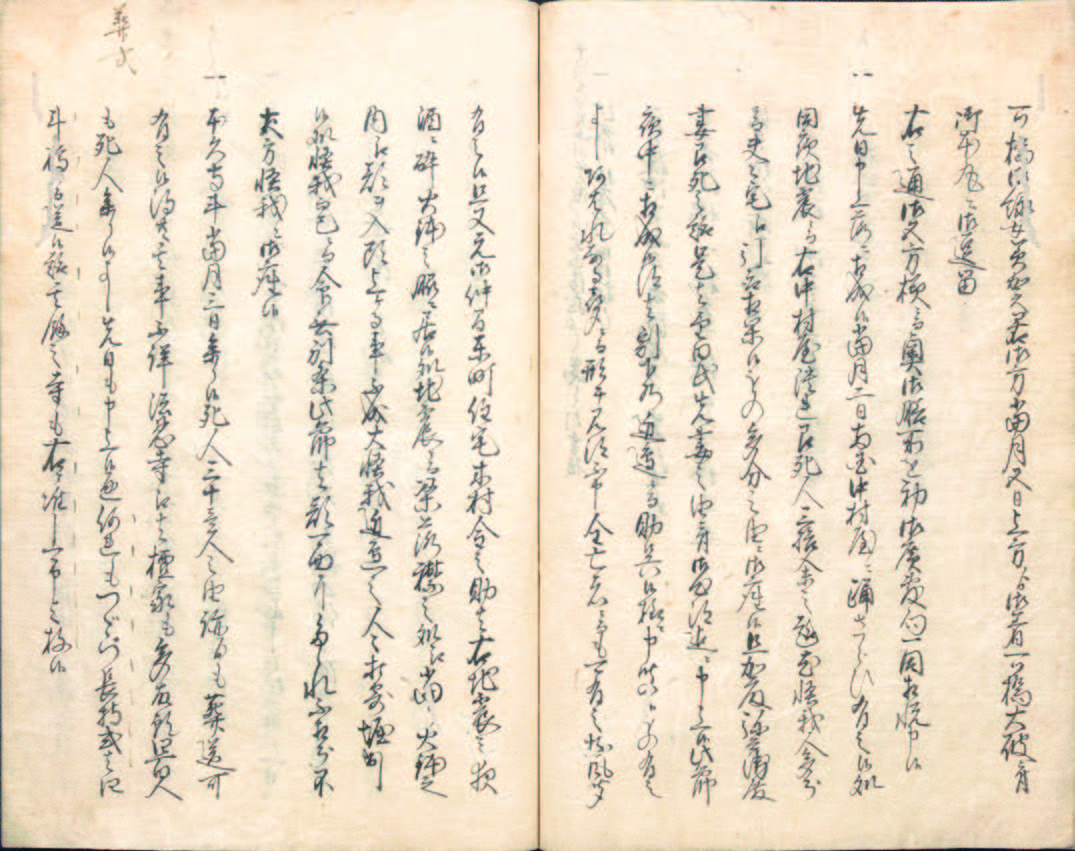

文政11年11月12日(1828年12月28日)新潟平野中部で起きた越後三条地震に関する諸藩などからの報告文書集成。主な被災地は現在の三条市から見附市にかけての平野部で、推定マグニチュード6.9。本書の末尾では長岡藩と与板藩の被災概要をまとめている。展示箇所右側は本書の冒頭部分で、11月12日の朝五つ時(午前8時頃)地震発生、翌13日夜五つ時(午後8時頃)まで震動が続いたと記す。左側は与板藩による23日付報告の冒頭部分で、強い震動のため「構内其外所々地割、且住居向過半及大破、家中長屋其外在町共潰家数多」という。

12. 『信濃国大地震諸届書』 1冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

弘化4年3月24日(1847年5月8日) の善光寺地震に関する諸藩や幕府代官所からの報告文書集成。善光寺地震は推定マグニチュード7.3の活断層地震で、その際に岩倉山(現長野県長野市)の土石流が犀川をせき止めて天然ダム湖を作り、さらにその決壊で下流に被害をもたらした。写真の右側は上田藩松平家家臣による善光寺街道稲荷山宿(現千曲市)の被災報告である。左側は松代藩の被災状況報告である7月付「信州松代城主真田信濃守城内地震以来破損并在町破損水損ニ付死失御届左之通」の冒頭部分で、犀川のせき止めにより「数十ヶ村水中ニ相成」と述べる。

13. 『信州越後大地震諸届書』 1冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

資料12と同種の資料だが武家の私信書簡や巷間に流布した戯文も収録する。注目すべき内容には次の3点がある。(1)善光寺地震の「流行挙歌」(高い調子で歌う歌)。(2)鹿島神宮と香取神宮に対しこれ以上地震を起こさないよう申し渡す「地震風怪状」。(3)「鯰屋 地震」が信越の村々であばれ松代・飯山の両城を潰すなど不届きにつき地中へ蟄居を申し付け、この趣旨を「江戸中町々地震番えも張出」と添える四月付「申渡」。「地震番」は江戸の治安維持施設「自身番」のパロディである。これらには8年後の安政江戸地震で鯰絵を出現させた同じ思考や感性が表現されている。

14. 『弘化丁未夏四月十三日信州犀川崩激六郡漂蕩之図』 1舗

【所蔵情報】

デジタルコレクション

信濃国小県郡上塩尻村(現長野県上田市)の原昌言(1820-86)が出版した善光寺地震の水害絵図。89.8×64.8cm。昌言は平田国学を学ぶ在村知識人で現地調査のほか江戸幕府昌平坂学問所からも情報を入手して絵図を作成、同学問所の許可を得て出版した。絵図の北は関川関所(現妙高市)と飯山城(現飯山市)、西は犀川支流の土尻川最上流(現大町市)、南は善光寺街道稲荷山宿(現千曲市)、東は松代(現長野市)と須坂(現須坂市)。土石流の発生地と水災地を中心に描き、主な焼失地を赤で記す。絵図の説明文で10月末の余震に言及するのでそれ以降の成立である。

(3) 江戸の都市型地震

15. 『安政見聞誌』 3巻3冊

歌川国芳ほか画

【所蔵情報】

デジタルコレクション

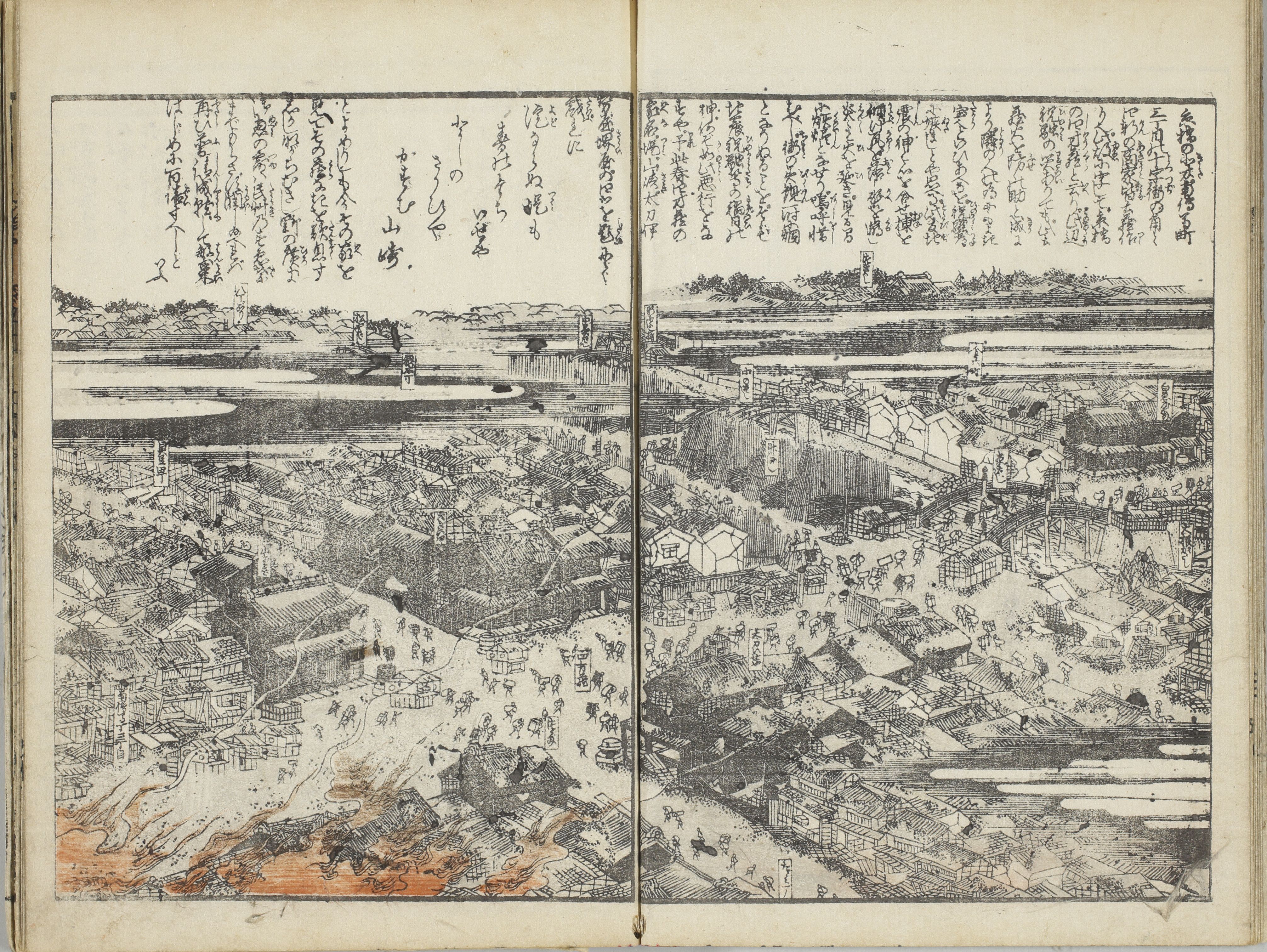

安政2(1855年)10月2日、江戸をマグニチュード7前後の直下型地震が襲った。本書は、幕末の戯作者である仮名垣魯文(1829–1894)がこの安政江戸地震と大火の被害を記録したものである。挿絵は歌川国芳らが手がけ、被災直後と復興後の風景を対比的に描く工夫が見られる。被害の描写にとどまらず、前兆や避難、迷信、風評など、災害時の空気感が生々しく伝わってくる。災害の記録を通して、人びとの知恵や感情、社会の姿勢が浮かび上がる。

16. 『武江年表』

斎藤幸成著

東京 : 甫喜山景雄 明治15(1882)年刊

【所蔵情報】

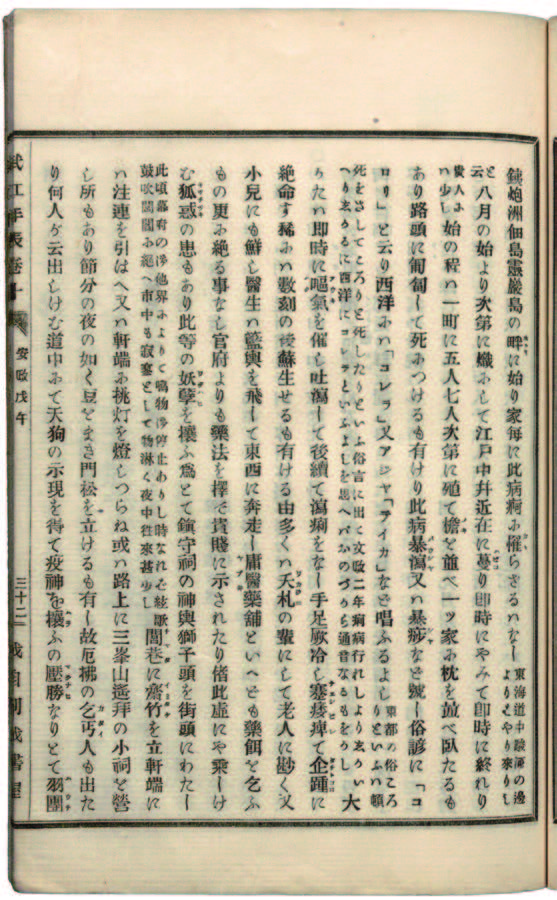

江戸300年近くに及ぶ出来事を記録した年表形式の地誌。著者は斎藤月岑(幸成)(1804-78)。政治や事件だけでなく、地理の変遷、町人文化、芸能、気象、災害など多岐にわたる事象を取り上げ、江戸という都市の変化を伝えている。安政江戸地震の記録だけではなく、安政5(1858)年に流行したコレラについても詳細で、症状や町の様子、人々の不安、経済への影響まで丁寧に記録されている。また「凡そ二万八千余人、内火葬九千九百余人なりしといふ」と死者数が記され、有名人の死亡例も多く挙げられることから、その被害の大きさと社会的影響の深さがうかがえる。

17. 『安政二乙卯年十月二日江戸大地震崩出火場所』 1冊

【所蔵情報】

安政江戸地震における江戸市中の被害状況をまとめた記録である。市街の広範囲で家屋が倒壊し、32か所から出火、被災町は3,000を超えた。幕府は震災後の対応として、旗本や御家人に金銭を支給し、物価の急騰を抑える措置も講じている。被害の規模とともに、災害時における統治の実態や社会の混乱ぶりを伝える。

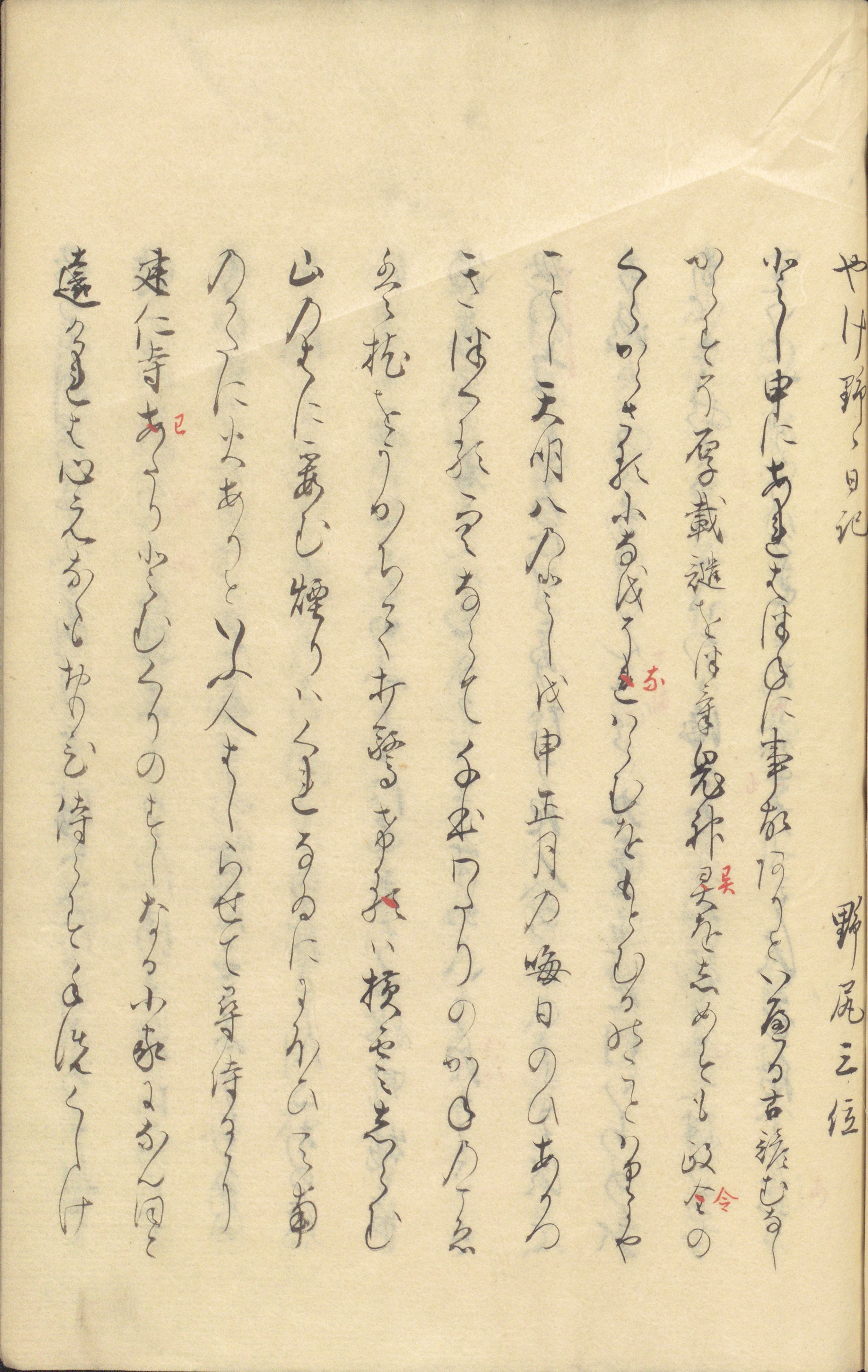

18. 『時雨廼袖』 20冊

畑銀鷄編 安政3-4(1856-1857) 年間

【所蔵情報】

デジタルコレクション

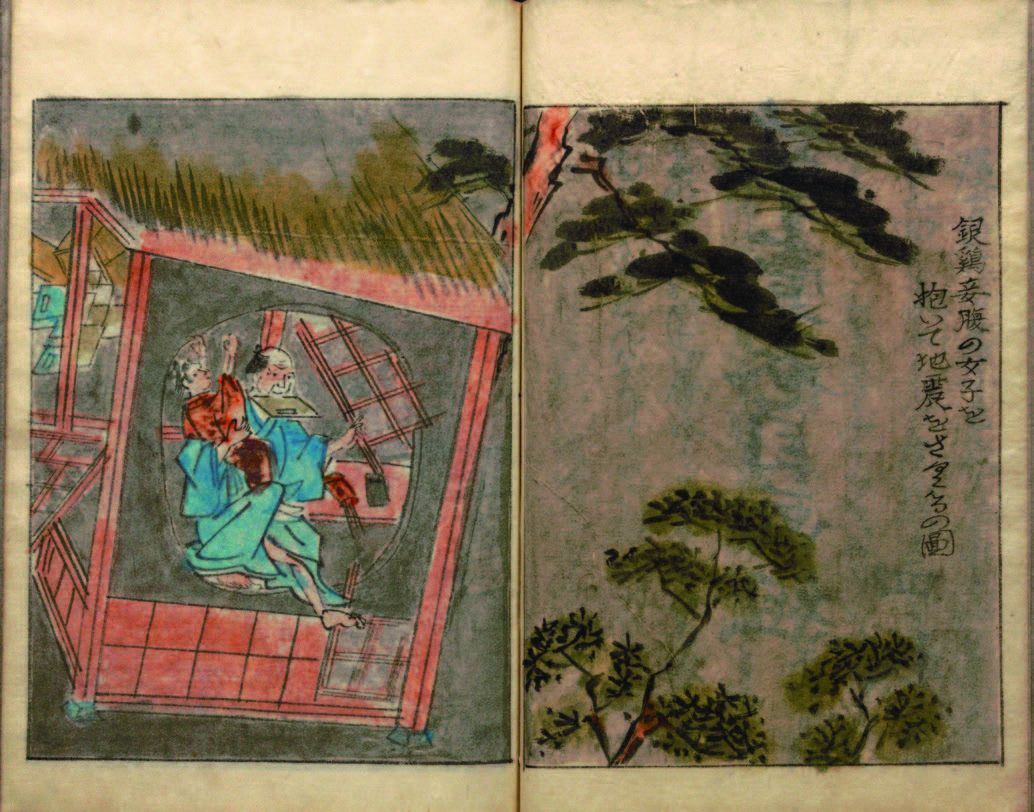

江戸近郊の亀戸村に住んでいた医者である畑銀鶏(1790–1870)が著した震災記録である。安政江戸地震に遭遇した体験をもとに、被災の実情や災害の前兆、地震の原因についての考察、さらに古今東西の地震にまつわる逸話などを綴る。なかには、地震の直前に浅草蔵前で清水が突然湧き出た現象を記録したくだりもあり、地震と地下水の関係に注目する姿勢がうかがえる。

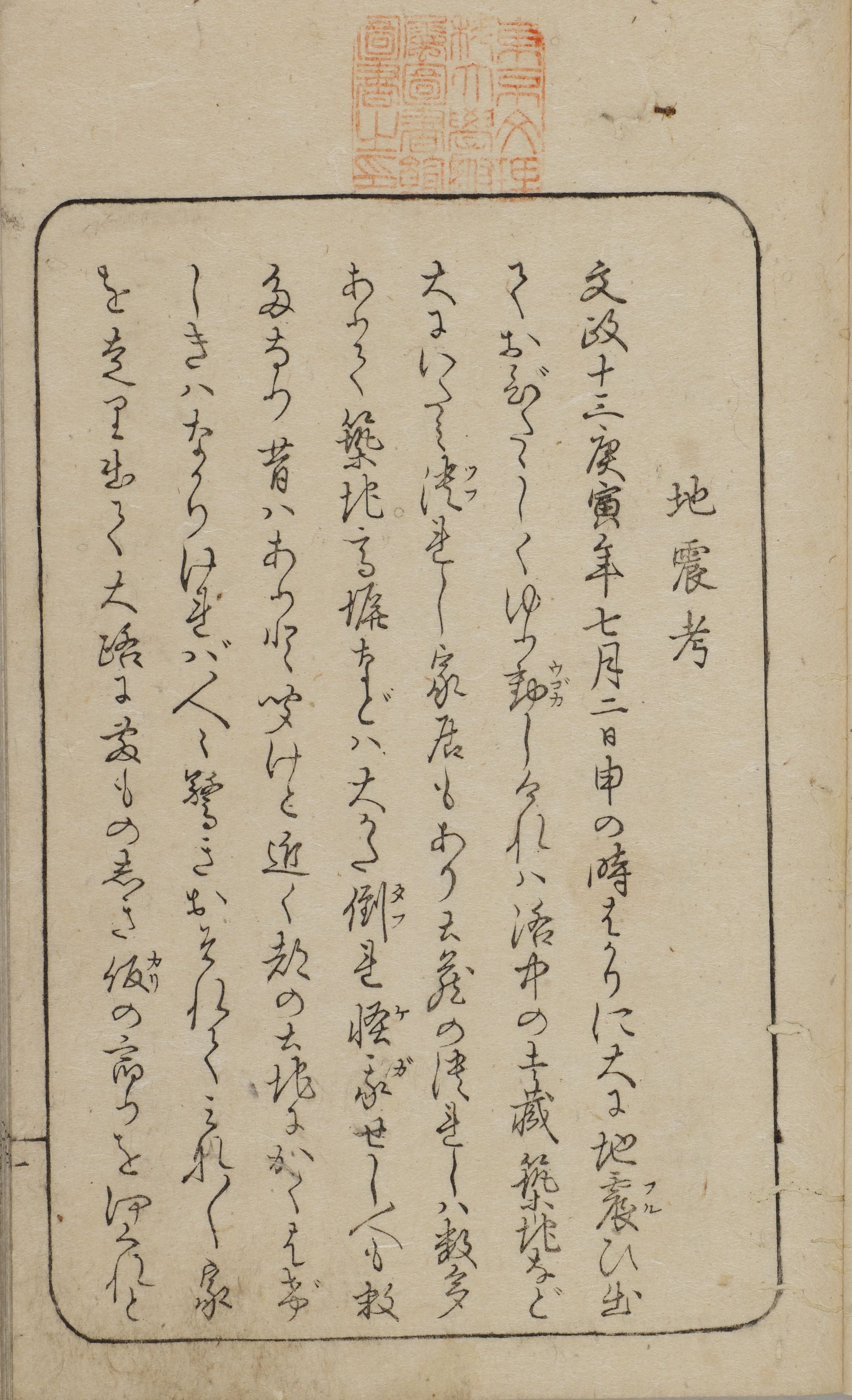

19. 『地震考』 1冊

涛山先生筆記 ; 東隴庵主人誌 文政13(1830) 年序

【所蔵情報】

デジタルコレクション

文政13年の京都地震(マグニチュード6.5と推定されている)の発生直後に刊行された地震の解説書。著者は阿波徳島出身の暦算家であった小島涛山(1761–1831)。弟子の東隴庵が編集した。涛山は、7月2日の激震から20日を経ても余震が収まらぬなか、人々の不安を和らげようと本書を著したと記す。地震の前兆現象、地震に関する語の分類、歴史的震災の分析など、記録と考察を交えた内容は多岐にわたり、当時の知識人による災害対応の一端を示す。

20. 『地震海哨正説録』 2巻2冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

地震による被害や津波の実態を文字と絵で伝える。著者は『地震考』(資料19)で知られる小島涛山とされ、彼の記録を抜粋・編集した形で構成されている。上巻には、嘉永7(1854)年に日本列島で頻発していた地震に関する記録がまとめられ、家屋の倒壊や津波による浸水や流出、人びとの避難の様子などが生々しく記されている。また、井戸水の濁りなど、地震の前兆とみなされた現象にも言及がある。下巻には『地震考』と重複する内容も多く、涛山の地震観を広く伝えることを目的とした記録ともいえる。

(4) 火災災害に関する記録

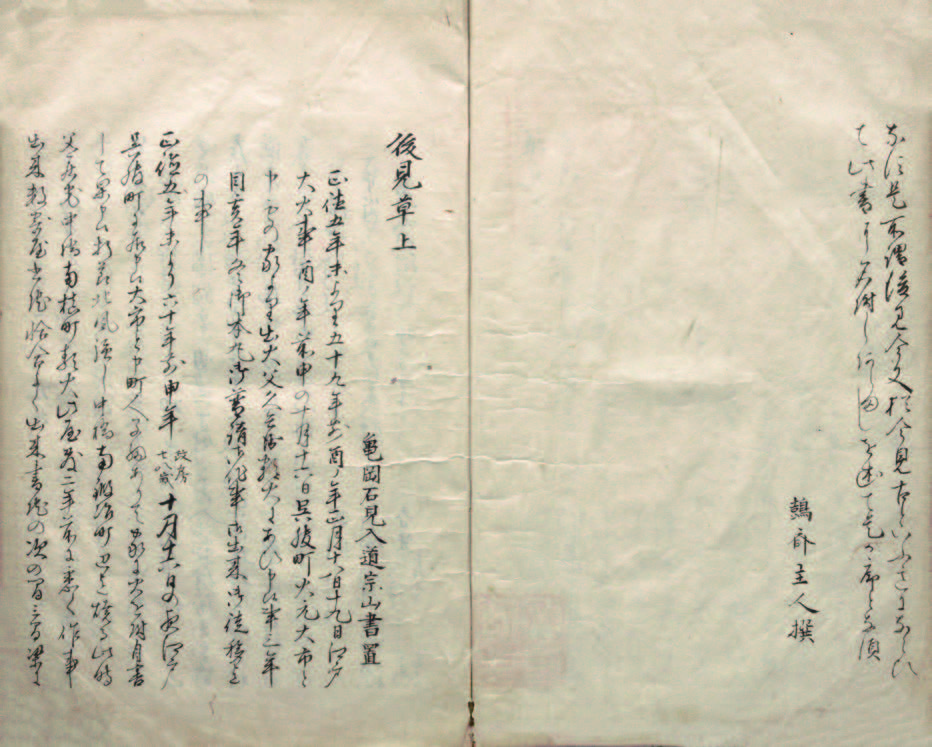

21. 『後見草』 3巻1冊

亀岡宗山書置 ; 鷧齋撰 ; 麻生然才写 文政10(1827) 年写

【所蔵情報】

蘭学者・医師である杉田玄白(鷧齋)(1733-1817)の著。天明7(1787)年成稿、全3巻。上巻は亀岡宗山が正徳5(1715)年頃に著した明暦3年正月18日(1657年3月2日) 江戸大火(明暦大火)に関する書物の再録。中・下巻は宝暦10(1760)-天明7(1787)年に起きた騒動や事件を記述し、災害に関わっては天明3(1783)年浅間山噴火及び同3-4(1784)年天明の大飢饉の記述が知られる。展示箇所は本書上巻の冒頭部分で、前段に明暦2年10月16日(1656年12月1日)夜の江戸呉服町における放火事件を記す。

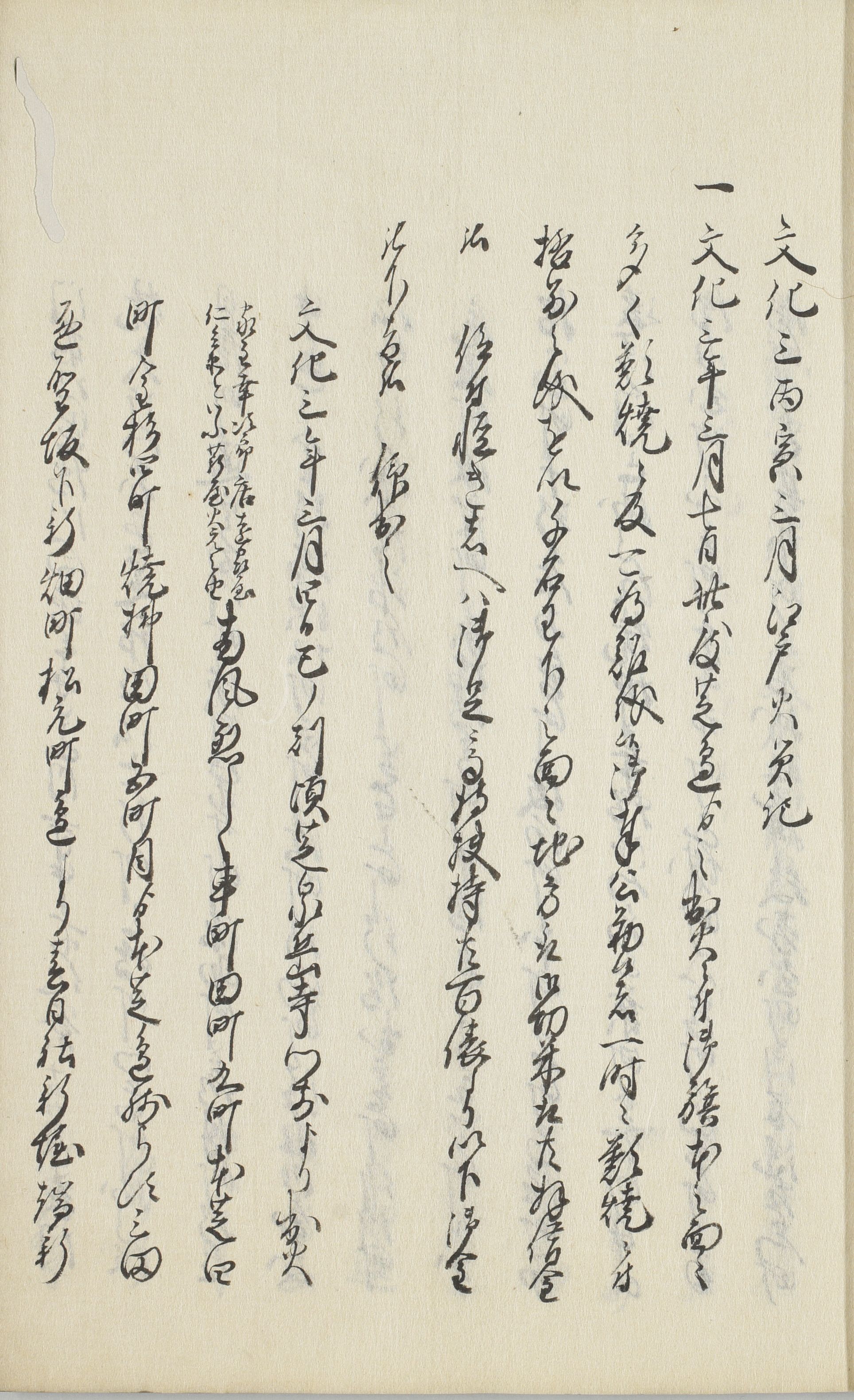

22. 『後見草(古今災害記)』 3巻3冊

龜岡石見政房著 ; 鷧齋撰

【所蔵情報】

デジタルコレクション

内容の大半は『後見草』(資料21)の写本だが、下巻には『後見草』以後の火災記録を載せている。この時代、『後見草』は江戸災害の知識に関する基本文献となっていたことがうかがえる。展示箇所は文化3年3月4日(1806年4月22日)の江戸大火(丙寅大火)に関する記事の冒頭部分。これは明暦3(1657)年江戸大火(明暦大火)、明和9(1772)年目黒行人坂大火と並ぶ近世江戸の代表的な大火と言われる。記事では芝泉岳寺門前から出火し、旗本屋敷などに類焼した旨が見える。

23. 『古今洪水記』 1冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

享保13年9月2日(1728年10月4日)の大雨による江戸洪水、寛保2年8月1日(1742年8月30日)頃の台風による関東洪水、天明6年7月18日(1786年8月11日)以降の大雨による関東洪水についての触書や報告文書の集成。特に享保13年と天明6年の内容が多い。展示箇所は本書冒頭の寛保2年洪水に関する記事の書き出し部分で、荒川上流の堤防決壊と被害につき幕府勘定所役人が提出した文書の写。また天明6年の記事では大雨と河川の増水による江戸各所の橋の流失や橋杭の損傷、また浅草・本所・深川の洪水被害などが見られる。

24. 『火災雑記』 1冊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

大きく次の3部で構成される。(1)明暦2(1656)年江戸呉服町火災から寛文10(1670)年大坂風雨災害に至る、江戸・京都・大坂など全国各地で起きた災害の年代記。(2) 明和9年2月29日(1772年4月1日) 目黒行人坂大火に関する2種類の記録。(3)京と御所の火災記録と思われる野尻三位「天明火災記(やけ野の日記)」。展示箇所は(3)の冒頭部分で野尻三位は不明である。本書は18世紀末の成立と思われ、当時各地で頻発した災害の経験から過去の災害に対する関心と知識への欲求が社会的に生まれたとも想像できる。

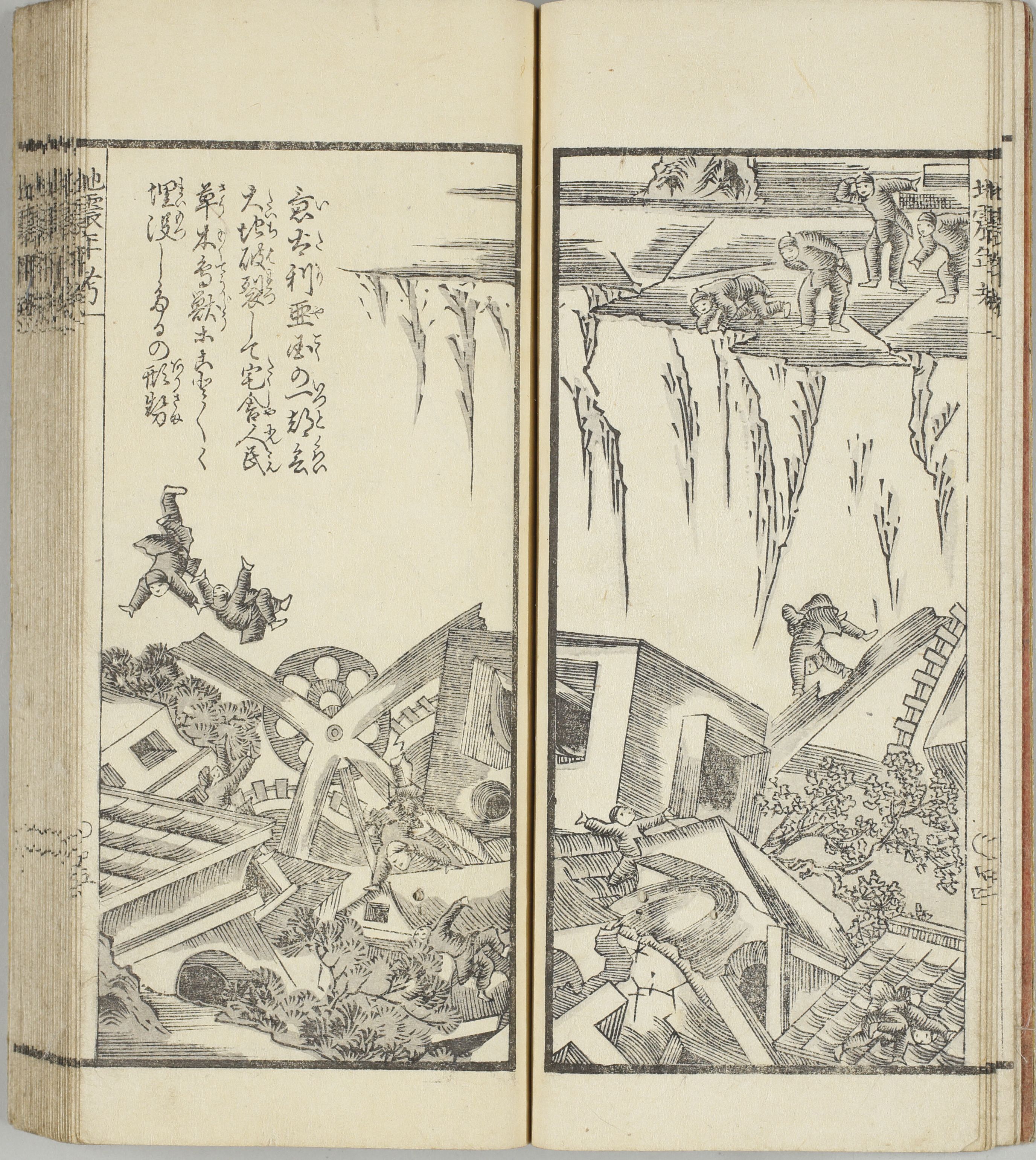

25. 『大地震暦年考』 1冊

北峯閑人編 安政3(1856) 年刊

【所蔵情報】

デジタルコレクション

安政江戸地震直後の安政3年1月に出版された地震に関する普及書。序文に「北峰閑人」とあるので随筆家の山崎美成(1796-1856)の編著か。内容は「大地震の弁説」「地震西洋の弁」「地震前知の弁」「元禄大地震古図」「意太利亜国地震の図」「震雷よけ殿造の細図」「農家雷風よけの図」「津浪あげ引の図」「文政十一年越後国大地震書翰の写し」「天武天皇七代より安政二年迄地震雷水津浪の事」で構成。海外の地震の記事や古代から安政2(1855)年に至る日本地震年表を掲載している。展示箇所は、「意太利亜国地震の図」と、地震年表のうち江戸時代中期の部分を掲げた。