第4部 江戸時代の教育 藩校と寺子屋

33. 古今武士鑑 5巻5冊

難波(椋梨)一雪著 大坂 : 浅野弥兵衛 京都 : 浅野久兵衛 元禄9(1696)年刊【所蔵情報】

その名のとおり、日本における武士のあるべき姿を綴ったもの。別称、『日本武士鑑』。俳諧師の椋梨一雪(1631-1709頃)によって著された。序文に、文と武、孝と忠を併せ持つことが説かれており、それぞれの励みとなる敵討話と孝子伝記を記したと刊行目的が記される。展示箇所は、「曽我兄弟の仇討ち」の説話。建久4(1193)年の5月28日に起こった。兄の曽我十郎祐成と弟の五郎時致は、父の河津三郎の敵である工藤祐経を、富士野の狩小屋で夜討ちし、兄弟は、見事に祐経を討ったのであった。その折りに兄の祐成は討死し、即日に時致は捕らえられ、翌日に梟首された。この曽我兄弟の話は、遅くとも13世紀後半には『曽我物語』という軍記物として成立し、広く流布したため、武士の鑑として読まれた。

34. 庭訓往来

中野道也 寛永12(1635)年刊 【所蔵情報】

南北朝時代、14世紀中ごろに作られた往来物の一種。作者は不詳であるが、中層階級の武家が想定される。1年12ヵ月分に各月往復2通ずつと「八月十三日状」1通との計25通から構成されている。各月の内容はさまざまで、新年の会(正月)、詩歌の宴会(2月)、地方大名の館造(3月)、領国の繁栄(4月)などで、武家社会での教養の様子が窺える。たんなる手紙の範型というよりも、各状中間にある類別単語集に特徴があり、知っておくべき語を羅列してある。室町期の古写本が40種以上存在し、寛永5(1628)年版を始めとして江戸時代以降、習字用、読本用、絵入本、注釈本など200版近く出版されて、寺子屋などで教科書として繁用されていたことが分かる。本書は比較的古い寛永12(1635)年版で、「寛永乙亥夏五吉旦中野氏道也刊行」の刊記を持つ。4月往状には領主の統治を仁徳天皇の領民を思う善政に準えて、領地が繁栄するさまを述べている。

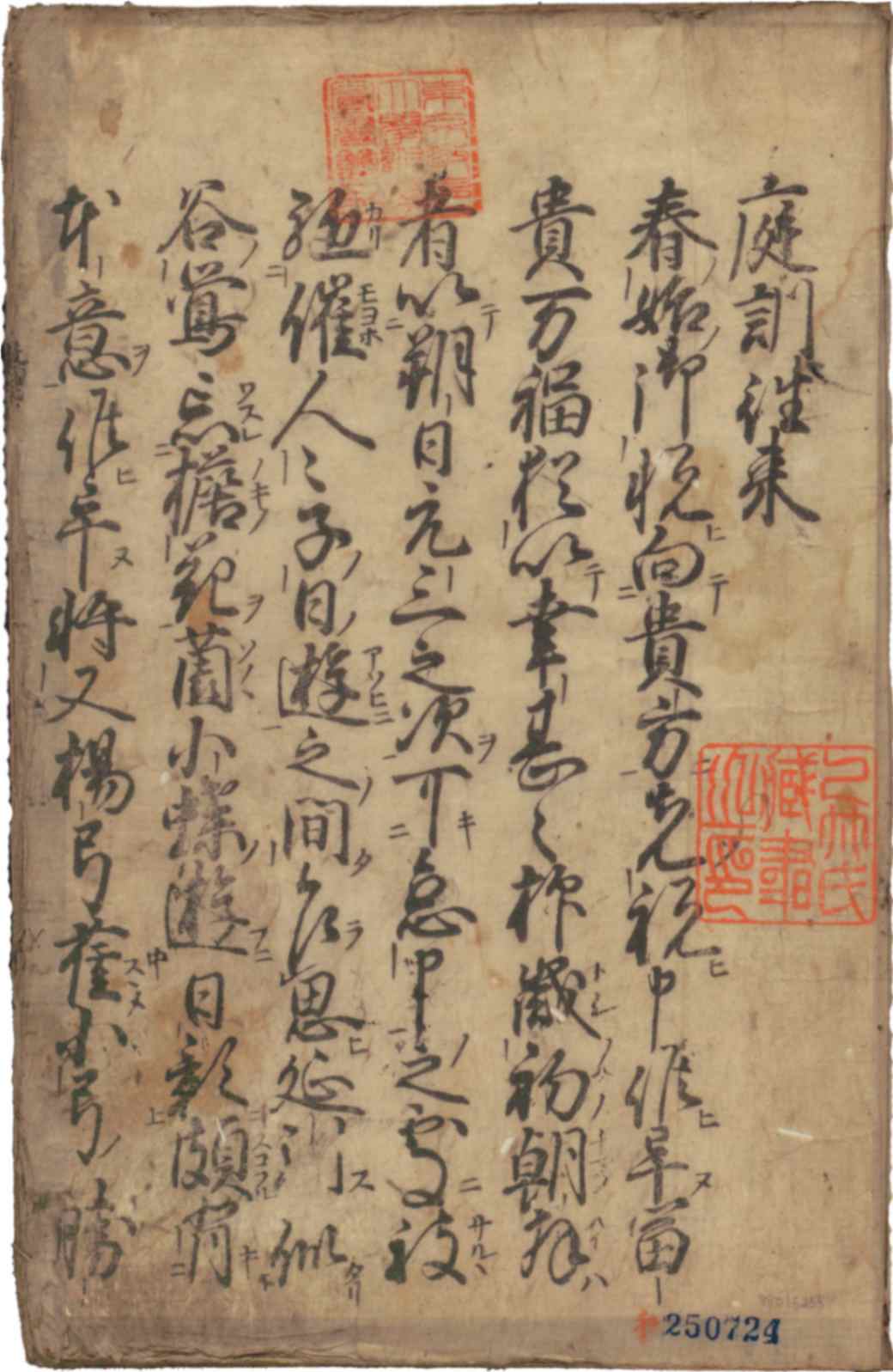

35. 孝行種 1冊

東里山人(鼻山人)著 江戸 : 森屋治兵衛 文政7(1824)年刊 【所蔵情報】

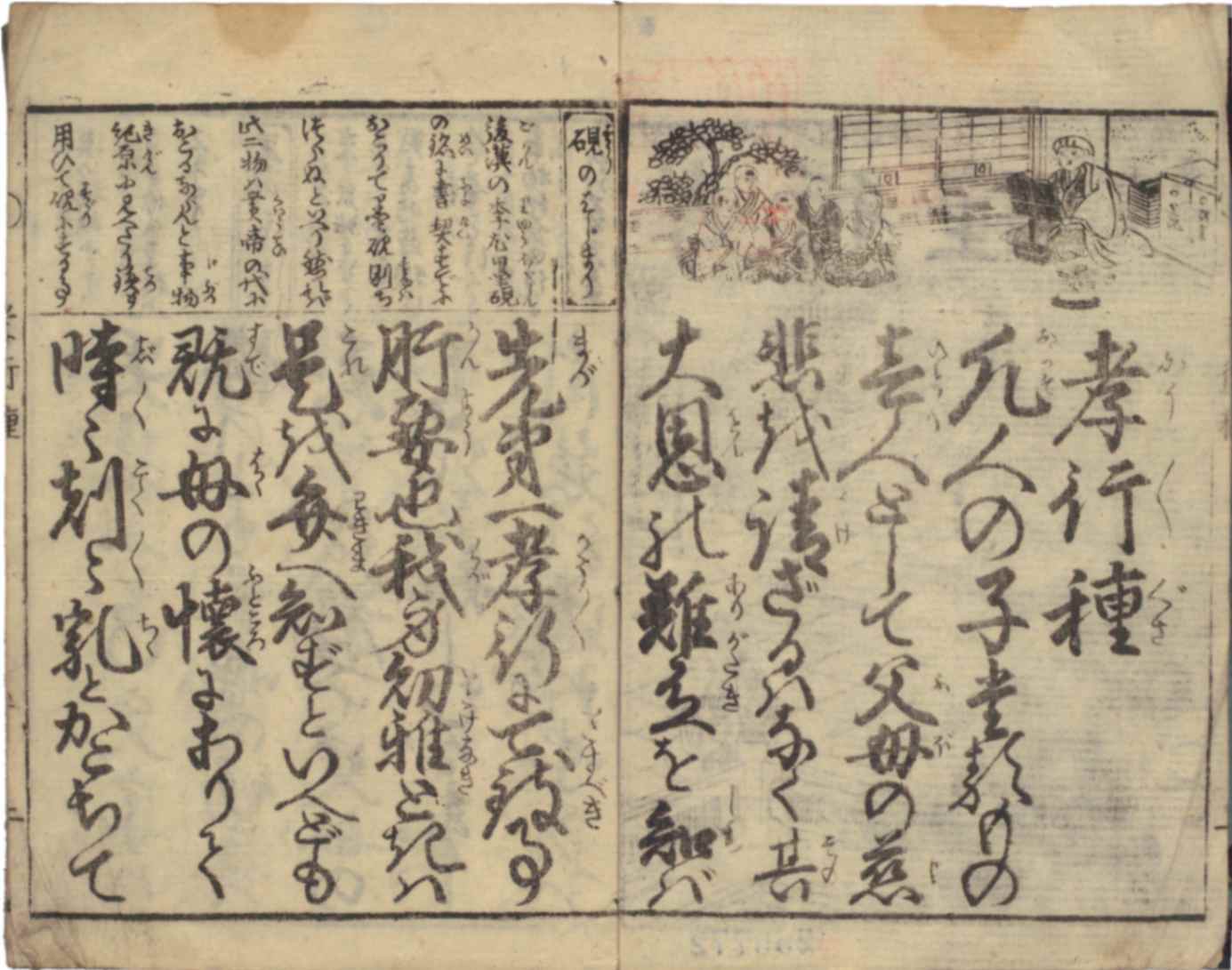

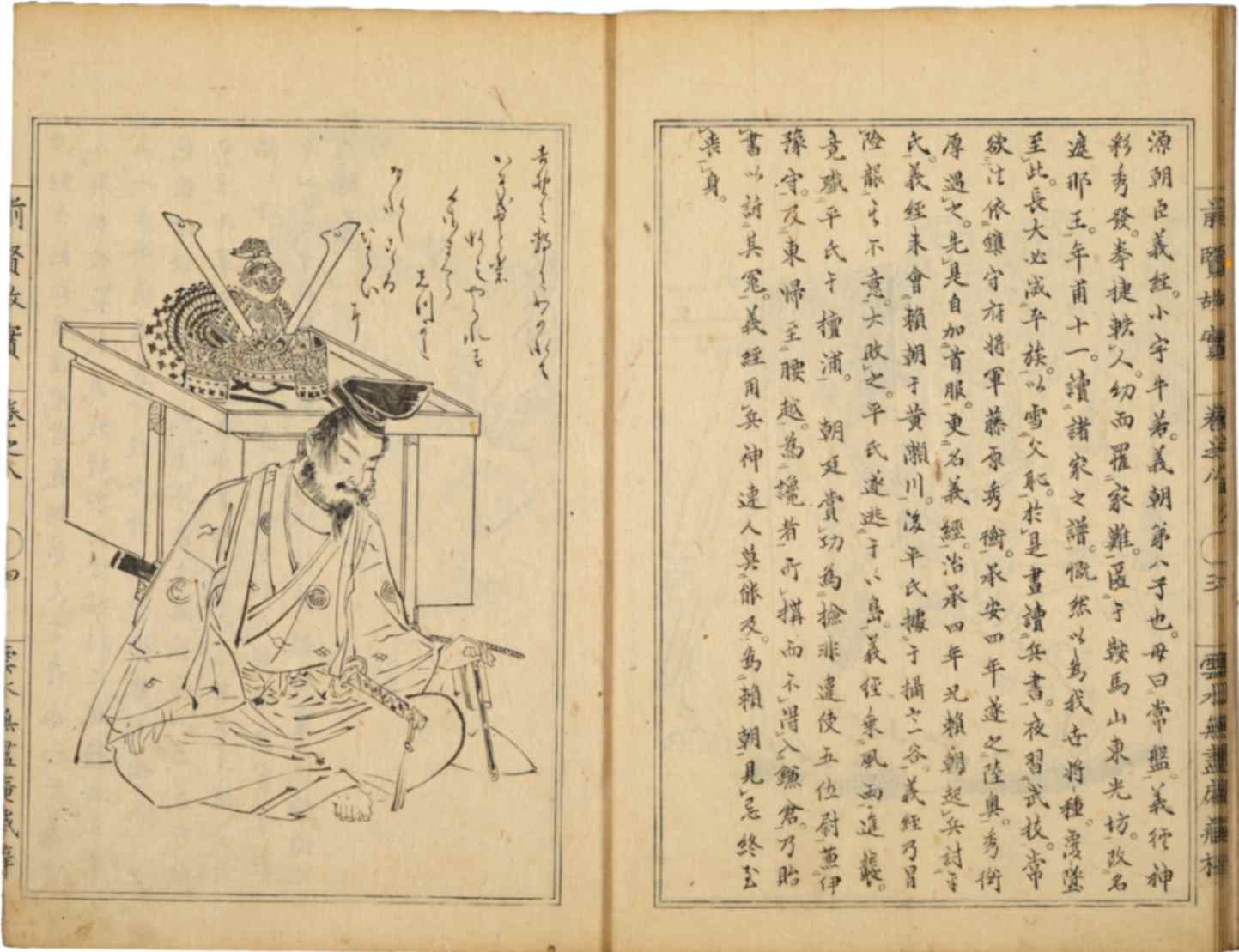

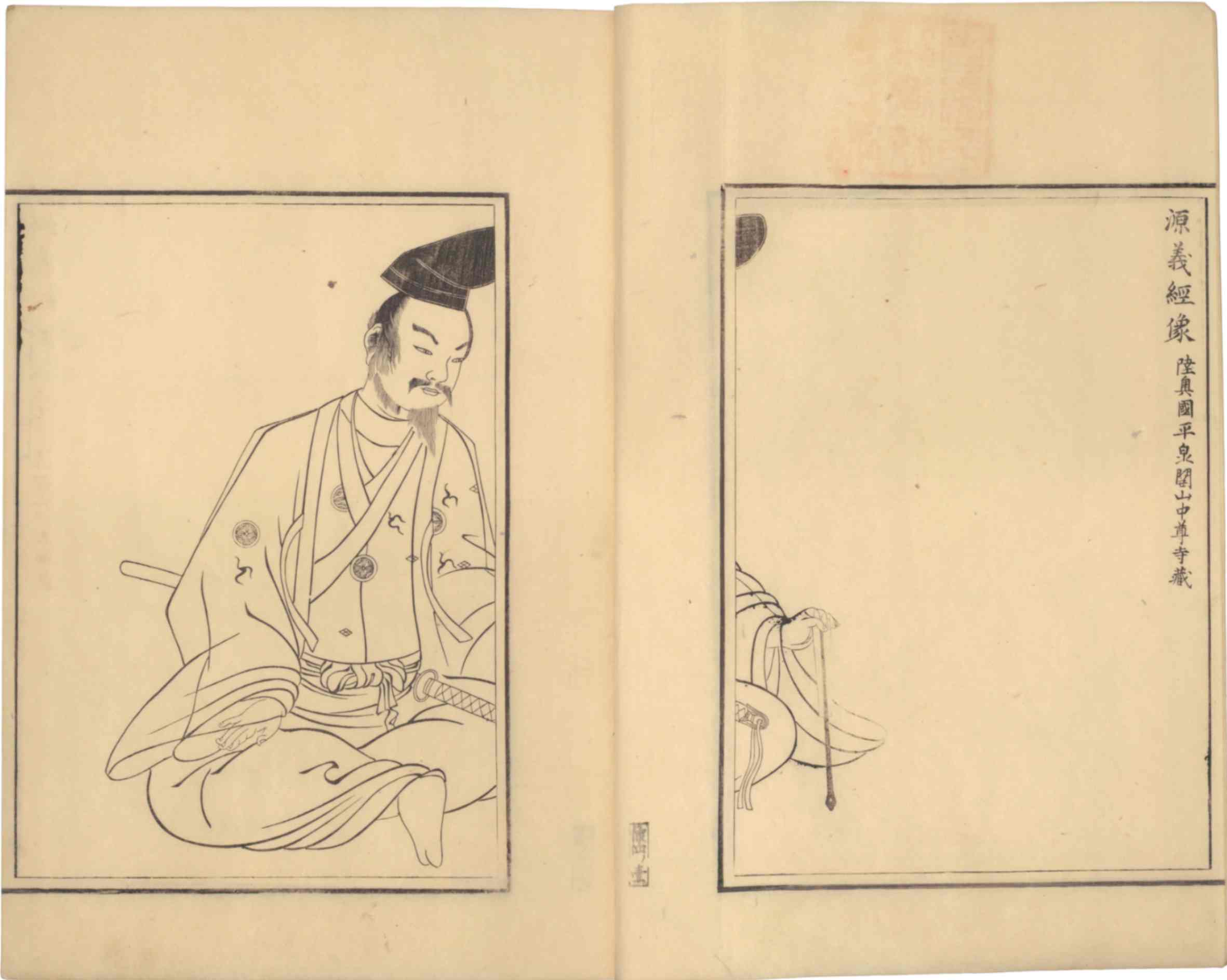

36. 前賢故実 10巻20冊

菊池武保(容斎)輯著 ; 手塚光照ほか校 【所蔵情報】

幕末から明治期の絵師である菊池容斎(1788-1878)によって編まれた伝記集。上古から南北朝時代までの皇族、忠臣、烈婦など585人が肖像画として描かれ、漢文で略伝を附されている。明治期の多くの日本画家が本作から様々な歴史画を制作しており、美術史上、重要な資料として注目される。容斎は、本作を作成するにあたり、古画を学習している。例えば、今日、著名な神護寺の「伝源頼朝像」を見て頼朝を描き、また松平定信編纂『集古十種』(資料37)からの引用も認められる。このような武士イメージが、明治期の武士像と典型となり、忠孝の象徴として流布したものと考えられる。展示箇所は、頼朝の弟の義経。『集古十種』の引用によって制作された。

37. 集古十種〈古画〉肖像4 1冊(84冊のうち)

松平定信編 【所蔵情報】

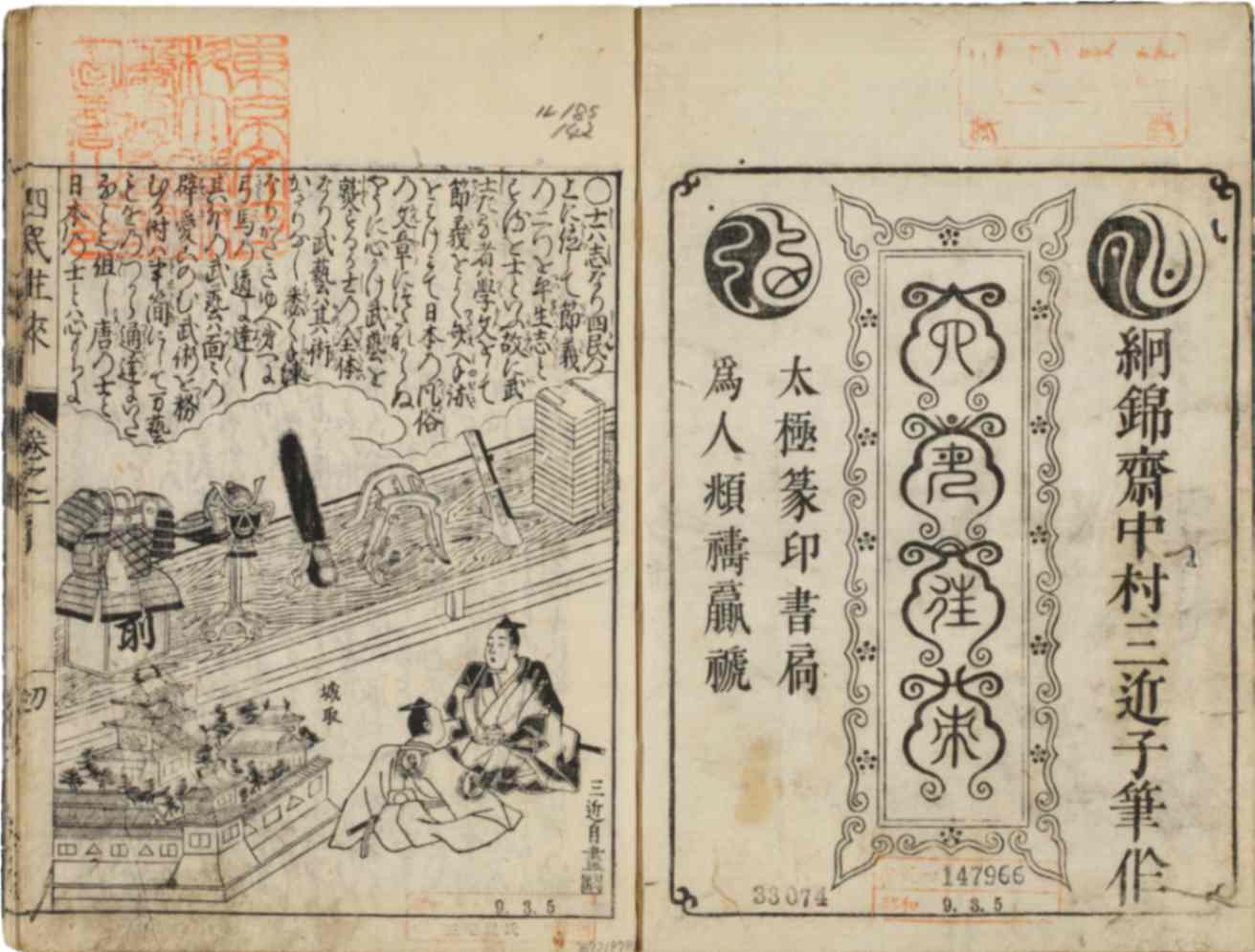

38. 四民往来 4巻5冊

絅錦斎中村三近子筆作 大坂 : 植村藤三郎 皇都 [京都] : 植村藤右衛門 江戸 : 植村藤三郎 享保20(1735)年刊 【所蔵情報】

筆者は、儒学者の中村三近子(1671-1741)。士農工商の職制などが記されている。庶民は、本書のような往来物によって武士の基本的な役割を学んでいた。巻頭に「士は志なり。四民の上に位して節義の二つを平生志とするを士といふ故に武士たる者ハ学文をして節義をよく弁え手跡をはげみて(略)」とあるように、武士は民の見本となるように忠孝や節義を持つことが説かれている。庶民から見れば、忠孝のあるべき姿とは、武士の姿ということになろう。「商の部」では、勤勉や正直であること、倹約に努めることが説かれている。絵は筆者の中村三近子による。やや首を前に突き出したポーズをとり、とぼけた表情が特徴的である。詞書と絵を同じ人が手掛ける例はあまりなく、珍しい。

39. 今様見立士農工商商人 3枚

歌川豊国画 安政4(1857)年刊 【所蔵情報】

40. 日本外史 巻之1 1冊(12冊のうち)

頼久太郎(山陽)著 元治元(1864)年跋 【所蔵情報】

源平二氏から徳川氏に至る武家の歴史書。漢文体。文政10(1827)年には脱稿、山陽没後の天保7(1836)、8(1837)年ころ出版された。本書は元治元年刊の「上方小本」に基づき、中国広東で光緒元(1875)年に翻刻されたもの。司馬遷『史記』の「世家」を範とした。その体裁は、武家の棟梁となった家(源氏・新田氏・足利氏・徳川氏)を「正記」とし、前後に有力な諸氏を「前記」あるいは「後記」として配列する。記の前後には論賛が加えられている。平易かつ格調の高い漢文体で劇的に展開する叙述が人気を博した。『平家物語』巻2の鹿ケ谷事件に関わる平重盛の父清盛に対する長大で事理を言分けた諫言を、漢文体で要を絞りこみ、なかでも人口に膾炙する「忠ならんと欲すれば則ち孝ならず。孝ならんと欲すれば則ち忠ならず。重盛の進退これに窮る」と忠・孝を対極的価値とした惹句に翻訳している。