第1部 帝王学 -『貞観政要』と『帝鑑図説』

1. 標題徐状元補注蒙求 10巻10冊

京 : 仁左衛門 寛永15(1638)年刊 【所蔵情報】

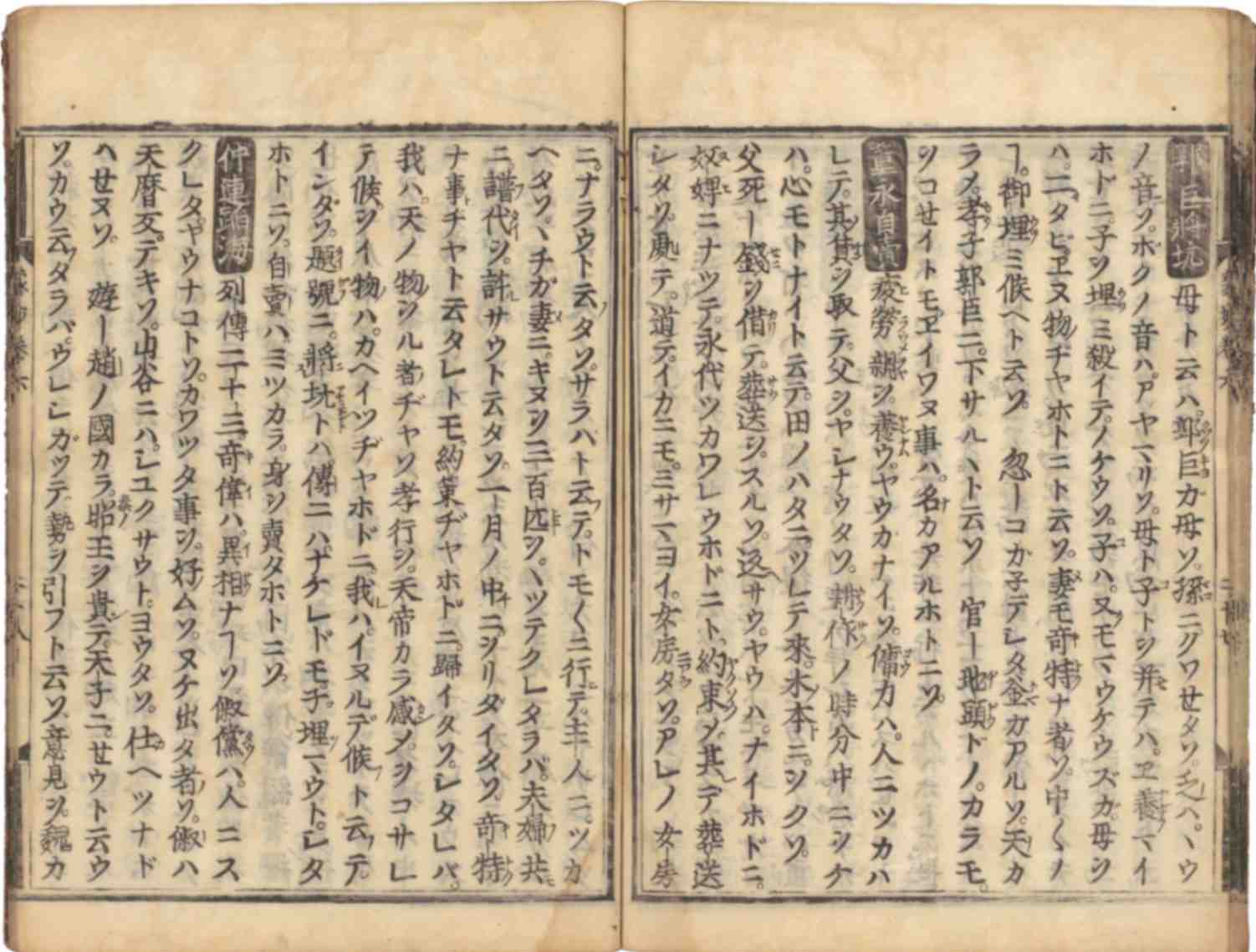

『蒙求』は中国の児童用の教科書。唐李瀚撰。上代から南北朝までの古人の有名な言行を題材として、記憶しやすいように4字句の標題で表し、「王戎簡要、裴楷清通」のごとく、類似の故事を一対にしている。書名は『易経』蒙卦の「童蒙我に求む」に基づく。初学者のための教科書として流行し、宋の徐子光が標題の内容を補注で説明した。日本では平安時代前期以来初学者の暗唱教材となり、大永3(1523)年、享禄2(1529)年に、儒者清原宣賢による徐補注に基づく講説の聞書をまとめたものが本書である。古活字本、さらに寛永15年整版本として刊行された。口頭表現で解釈し、漢字片仮名交じり文で書き下したもの。巻下「郭巨将坑 董永自売」は、ともによく知られた漢代の孝子譚である。

2. 本朝蒙求 3巻3冊

菅亨編輯 ; 辻質校訂 京都 : 奥村太右衛門 貞享3(1686)年跋 【所蔵情報】

3. 弘道館記述義 2冊

藤田彪述 慶応2(1866)年刊 【所蔵情報】

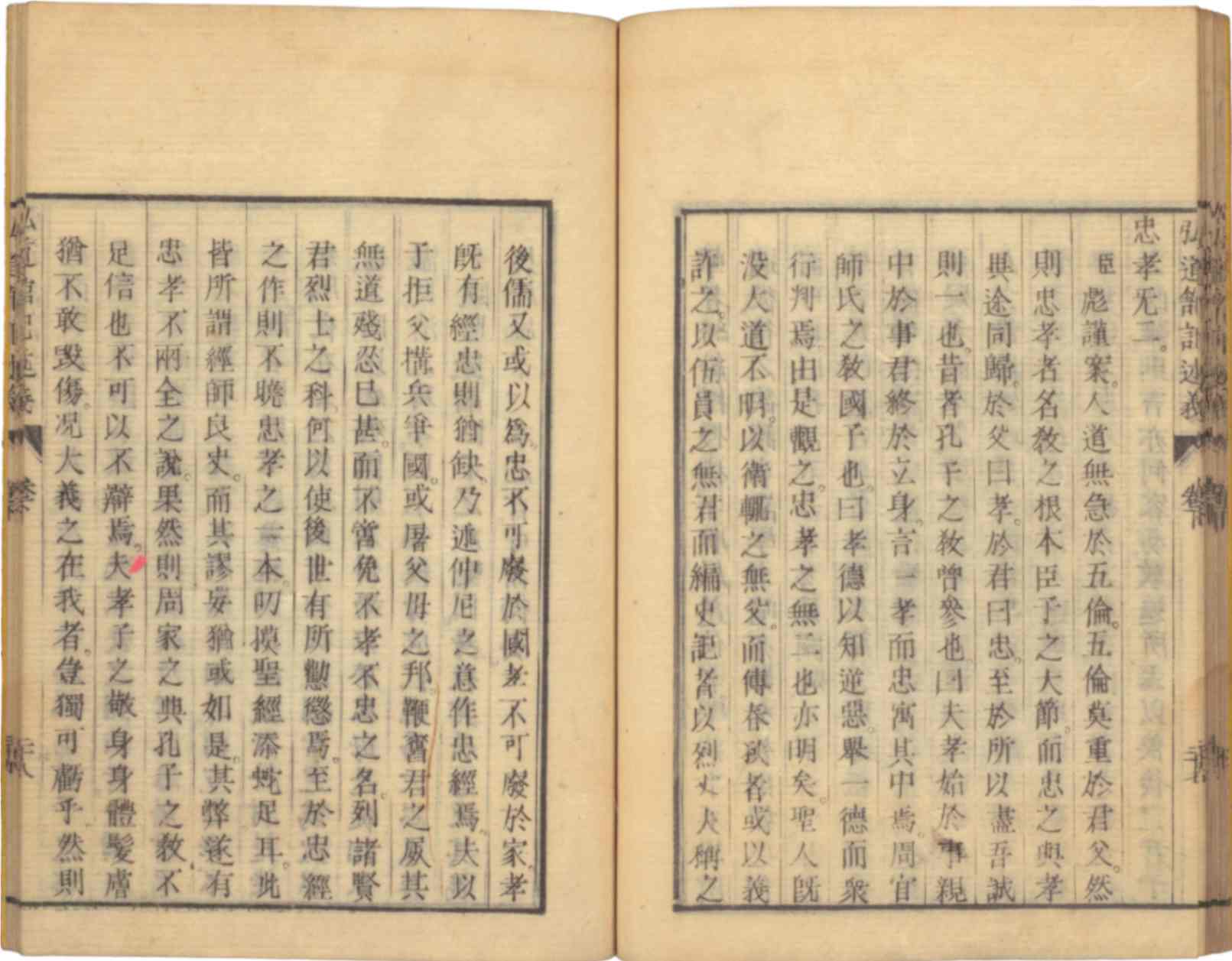

藤田東湖(1805-1856)が徳川斉昭(1800-1860)撰「弘道館記」を解説した書。上下2巻。斉昭の内命を受けて、江戸で謹慎中の東湖が、弘化4(1847)年に再稿本を完成し、豊田天功(1805-1864)の校閲を受けている。本書の内容は「弘道者何、人能弘道也」に始まる館記の本文を、「臣彪(東湖の名)謹案」という形で、一節ごとに解釈したもので、漢文で書かれた簡潔な文章には、東湖の歴史観や倫理観が遺憾なく発揮されている。この書は会沢正志斎『新論』と並んで水戸学の聖典とされ、慶応2年に木活字本(上下2冊)が刊行されたのをはじめ板本も多く、明治以来はその注釈本も少なくない。館記本文「忠孝無二」について解説した箇所で、「忠孝両全せざるの説」(忠孝を両立させることはできない考え方)に対して、欧陽脩を援用して、「忠孝一本の旨」つまり忠と孝とは根本において一であることを説いている。

4. 貞観政要 10巻 10冊

(唐)呉兢著 ; (元)戈直集論 京都 : 忠田吉兵衛 元和9(1623)年刊 【所蔵情報】

5. 貞観政要諺解 10巻5冊

林道春著 荒川宗長 寛文9(1669)年刊 【所蔵情報】

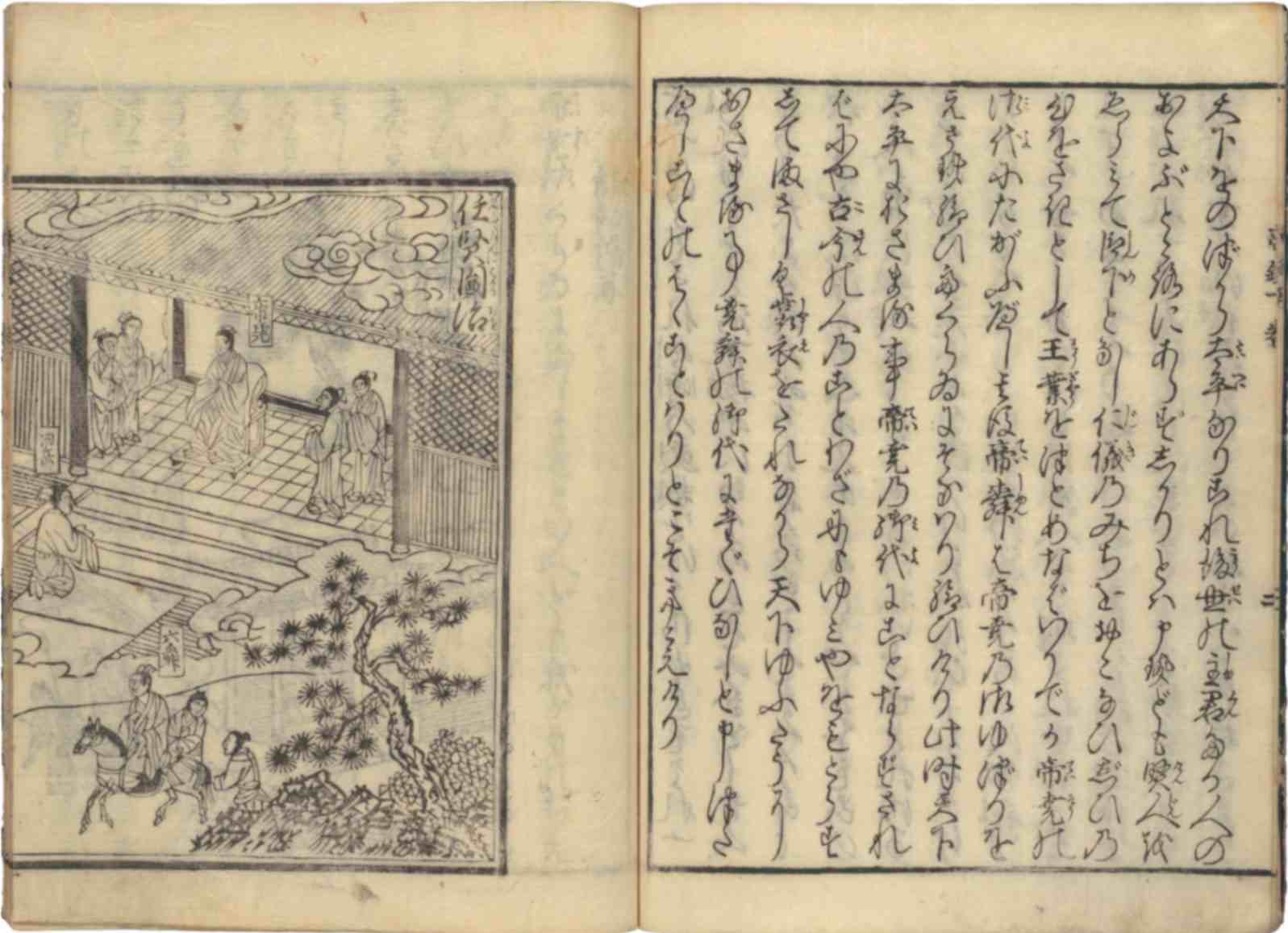

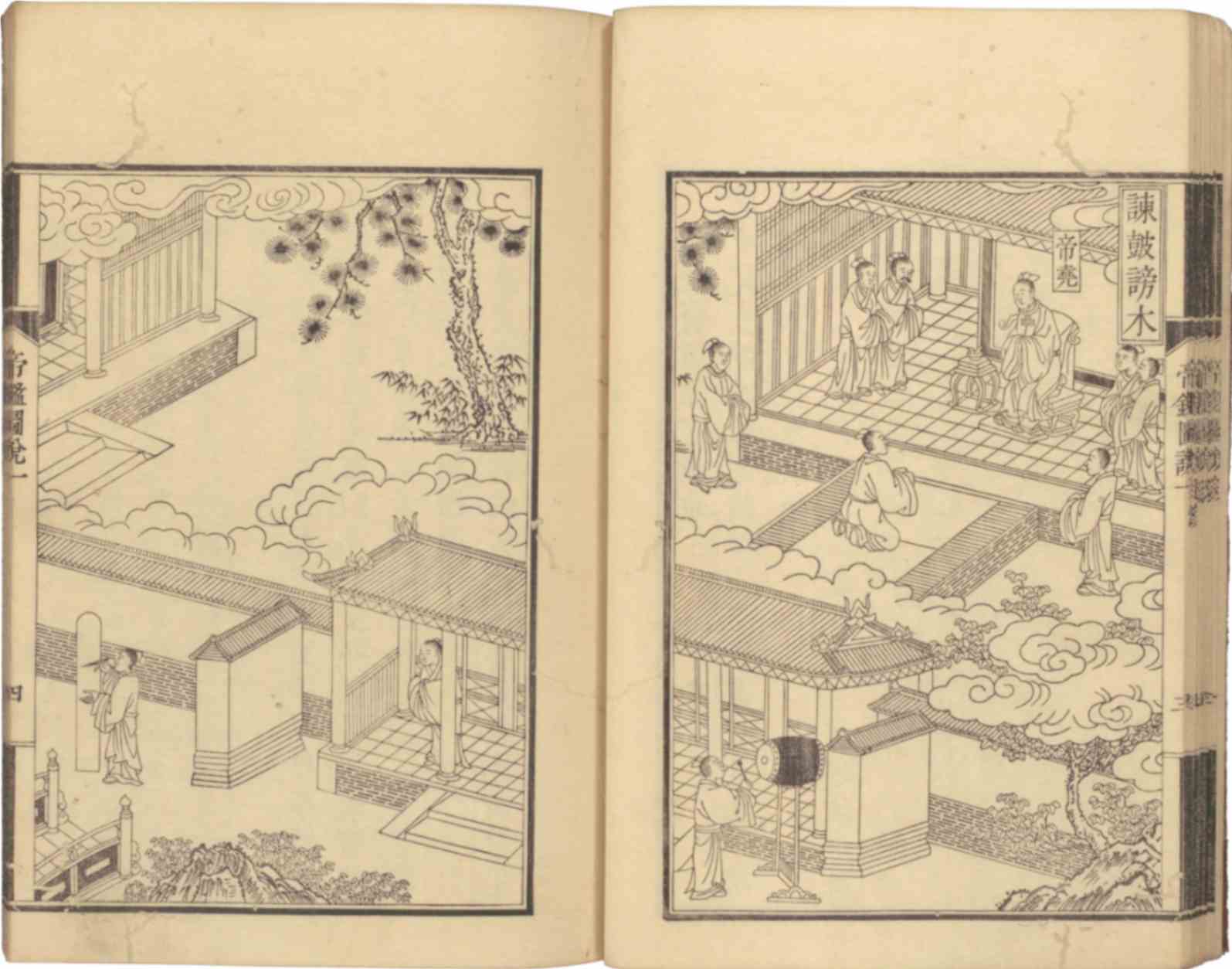

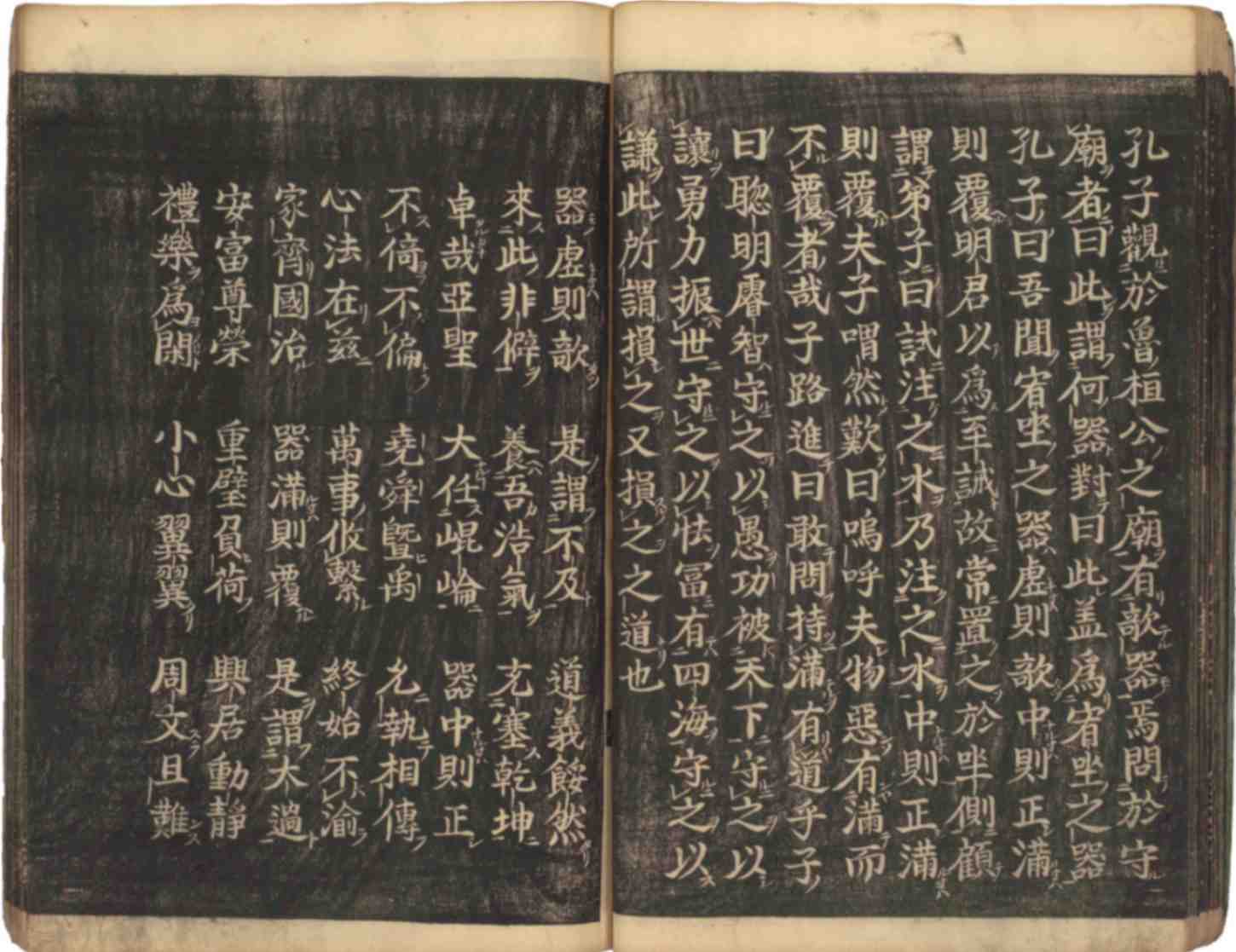

6. 帝鑑図説 12巻12冊

洛陽 [京] : 八尾助左衛門 慶安3(1650)年刊 【所蔵情報】

7. 帝鑑図説 6巻6冊

(明)張居正;(明)呂調陽奉勅撰 江戸 : 昌平坂学問所 安政5(1858)年刊 【所蔵情報】

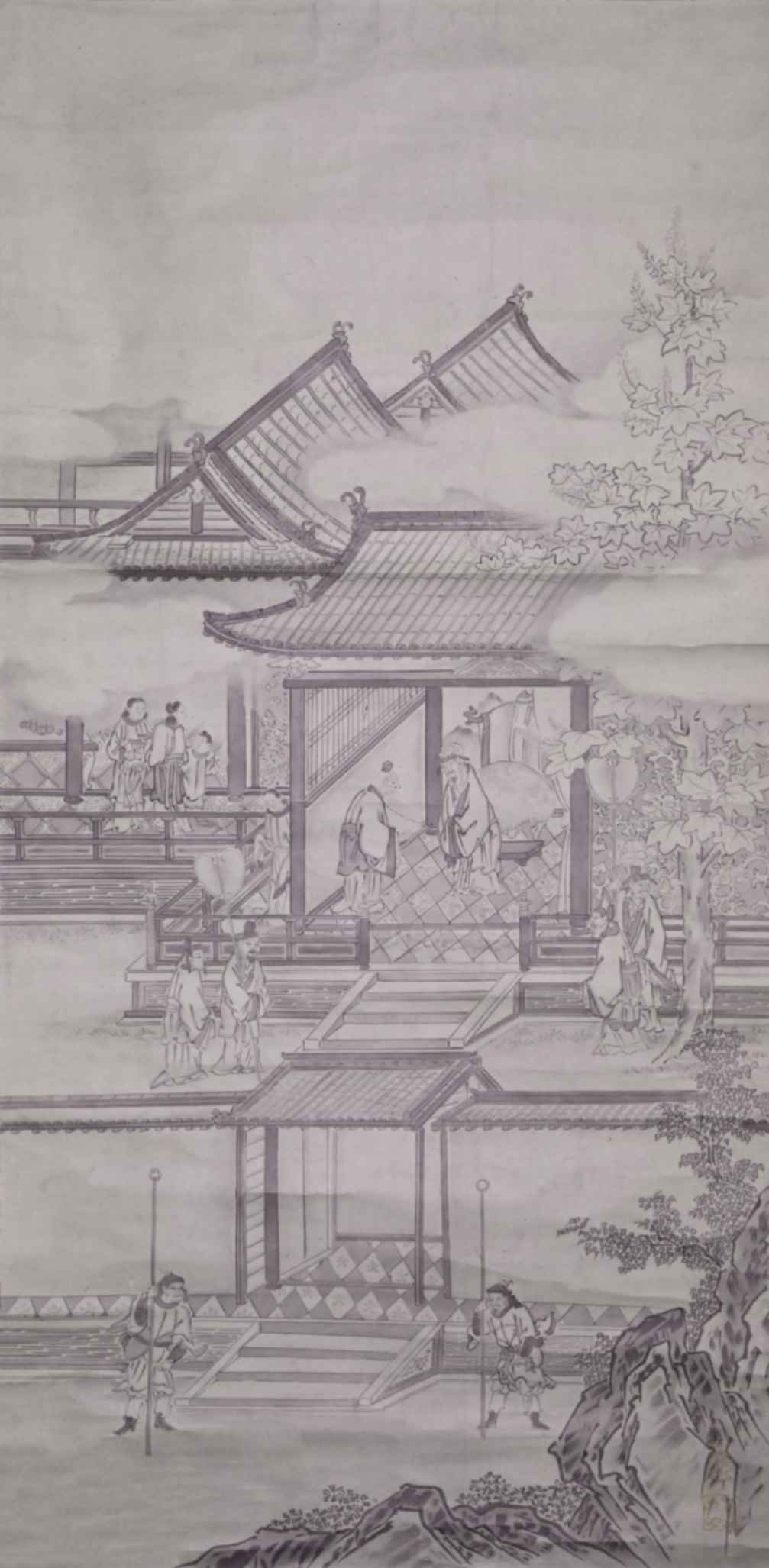

8. 帝鑑図

1幅(109.4×54.2cm) 【個人蔵】

帝鑑図とは、『帝鑑図説』の挿絵が、屏風などの大画面に転用された画題を指す。『帝鑑図説』には、明代の万暦版、日本で刊行された慶長版などがあり、それぞれ帝王の冠など、細かな描写が異なっていることが判明している。帝鑑図は、その中でも、慶長版を参考にしたものが多い。本図は、谷文晁(1763-1840)の印が附された帝鑑図。場面は、『帝鑑図説』善行12話の「丹書受戒」である。周王朝の初祖である武王は、尚父(太公望)より、丹書という巻物に道理が記されていると教えられ、帝の座から降り、儀礼で定められた南面ではなく、東面して受け取った。慶長版『帝鑑図説』では、武王は旒と呼ばれる玉飾りがついた冕冠を被る。本図では、冕冠に烏紗帽が組み合わさり、本来あり得ない冠が創出されている。

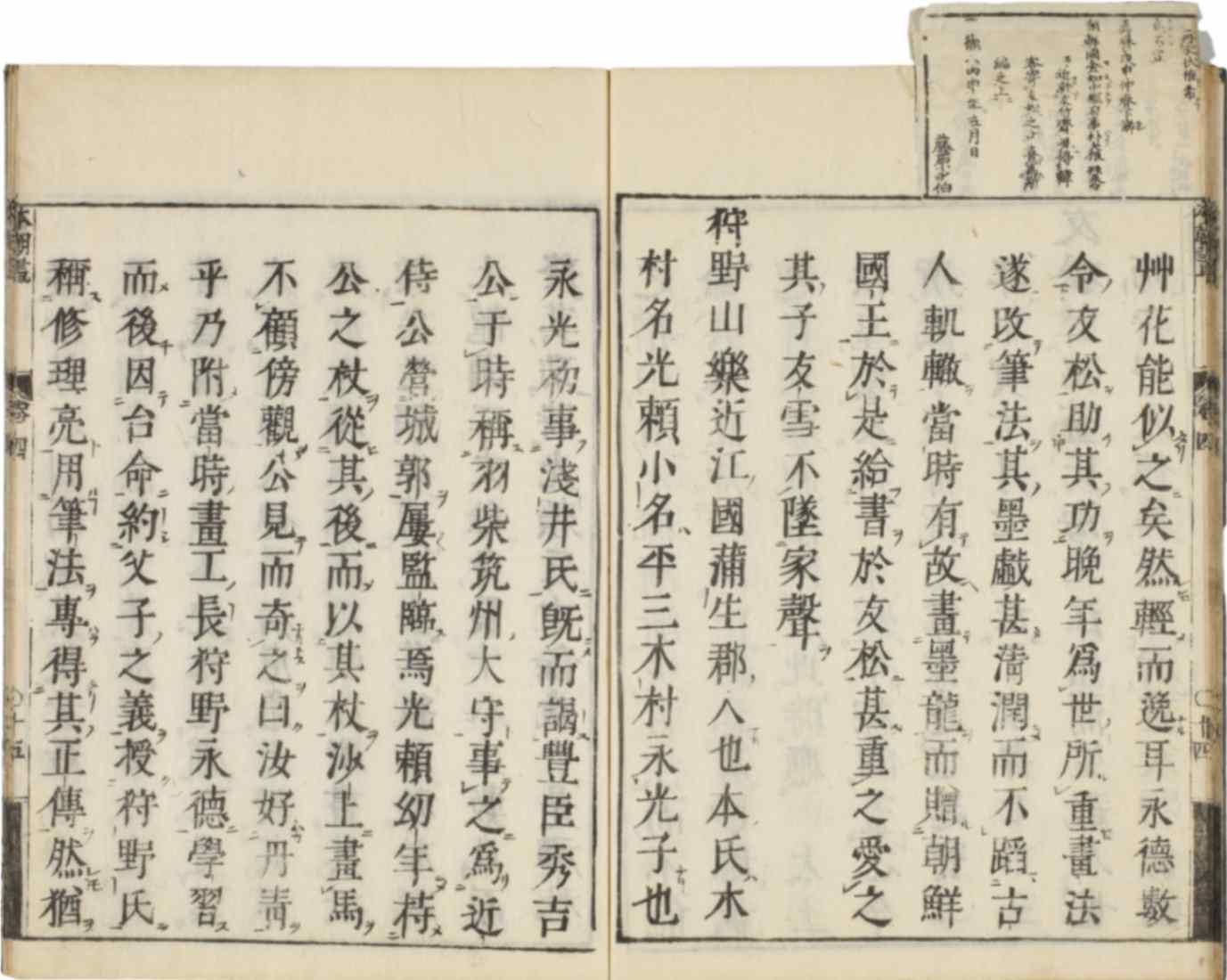

9. 本朝画史 5巻5冊

狩野永納撰 京 : 丸屋源兵衛 ;吉野屋揔兵衛 元禄6(1693)年刊 【所蔵情報】

狩野山雪(1589-1651)の子、永納(1631-1697)が亡父の草稿を整理して出版した画人伝。儒学者の林鵞峰(1618-1680)が序文を寄せている。巻4には、狩野家の絵師に関する詳述がある。特に重要な記述は、永納の祖父にあたる山楽(1559-1635)の項目である。ここに「又見張氏帝鑑図説始摸写之」と書かれている。山楽が初めて帝鑑図を描いたと解釈でき、帝鑑図の成立を考える上で重要な記述であろう。実際に、最も古い帝鑑図は、東京国立博物館に所蔵される山楽筆「帝鑑図屏風」であり、この記述を裏付ける。また、慶長版『帝鑑図説』は、「秀頼版」とも呼ばれ、豊臣秀頼の命によって記された。山楽は、豊臣家に仕えた絵師であり、この慶長版『帝鑑図説』の挿絵にも関わった可能性がある。

10. 後素集 3巻2冊

狩野一渓著 藤木弥祖五郎写 文化10(1813)年 【所蔵情報】

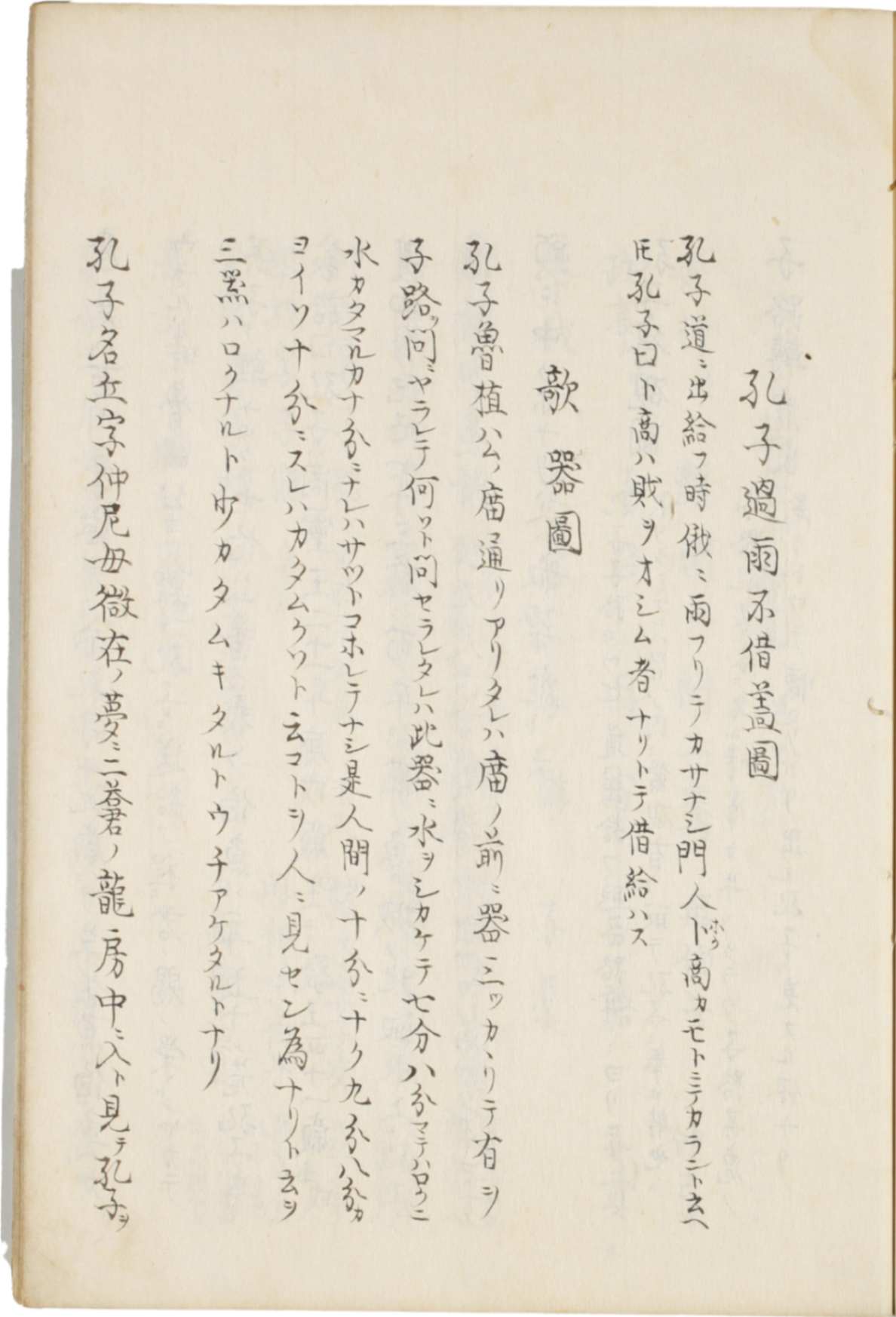

11. 新刊聖蹟図 1冊

(明)張楷輯 ; (明)何廷瑞補 ; (日本)河井徳久校正 元禄11(1698)年跋 【所蔵情報】

儒教の祖である孔子の生涯や功績を広く流布するために制作された図譜。孔子の思想や教えを視覚的に表現することで、理解しやすくしている。例えば、「仁」「礼」「義」などの儒教の核心的な概念を描写する場面が見られる。聖蹟図の多くは、明清の中国、李氏朝鮮、近世の日本で出版された。日本では、中世末に舶載したと考えられており、島津忠良(1492-1568)が屏風絵を制作させたことで知られる(現存せず。模本が、個人と加世田郷土資料館に所蔵されている)。展示箇所は、孔子が魯の国の桓公廟を訪ねた際、欹器とよばれる器に目をとめて、弟子に命じて水を注がせた話。器に満杯の水を入れた時には傾いて中の水がこぼれ、空にしても傾き、適度に入れると傾かなかったという。中庸の精神である、いわば「過ぎたるは猶及ばざるが如し」を説いた逸話である。

12. 続本朝人鑑 2巻2冊

林鵞峰撰 延宝2(1674)年写 【所蔵情報】

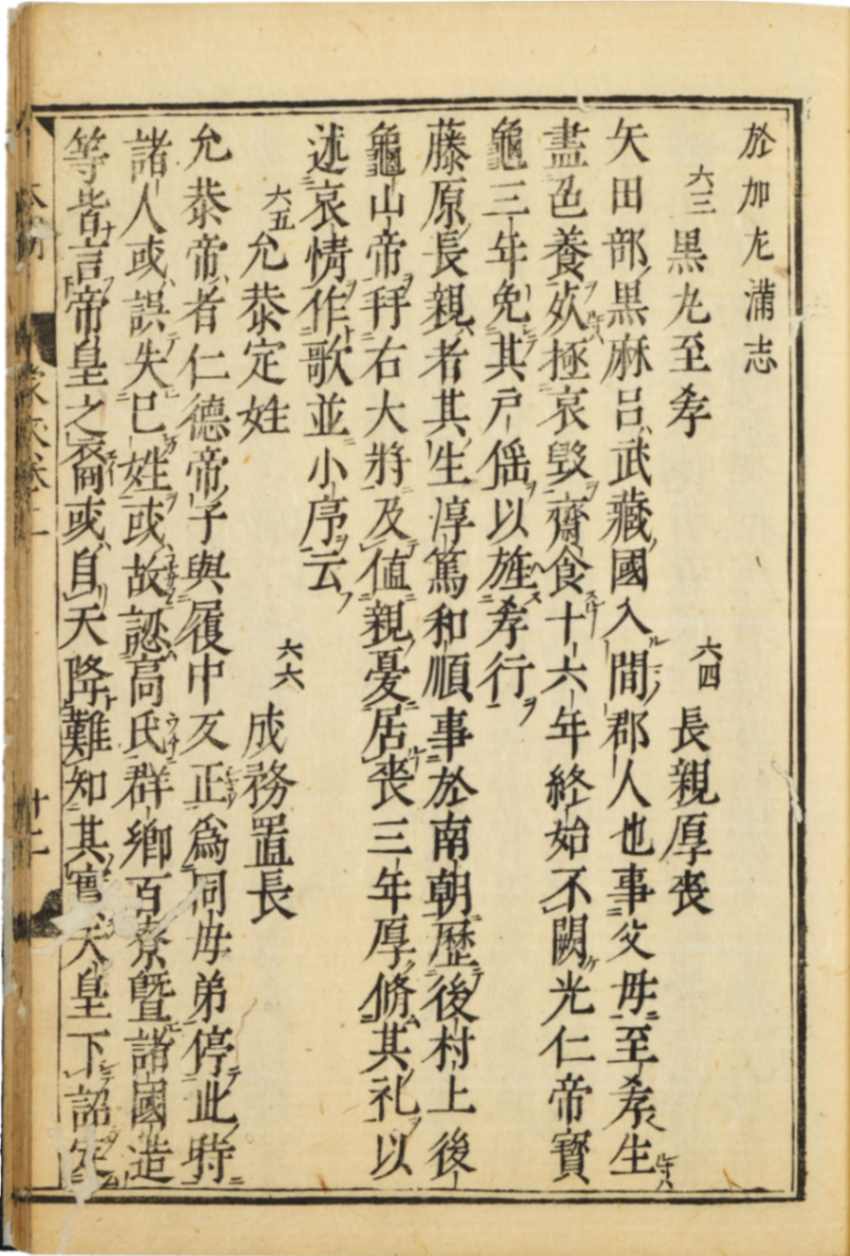

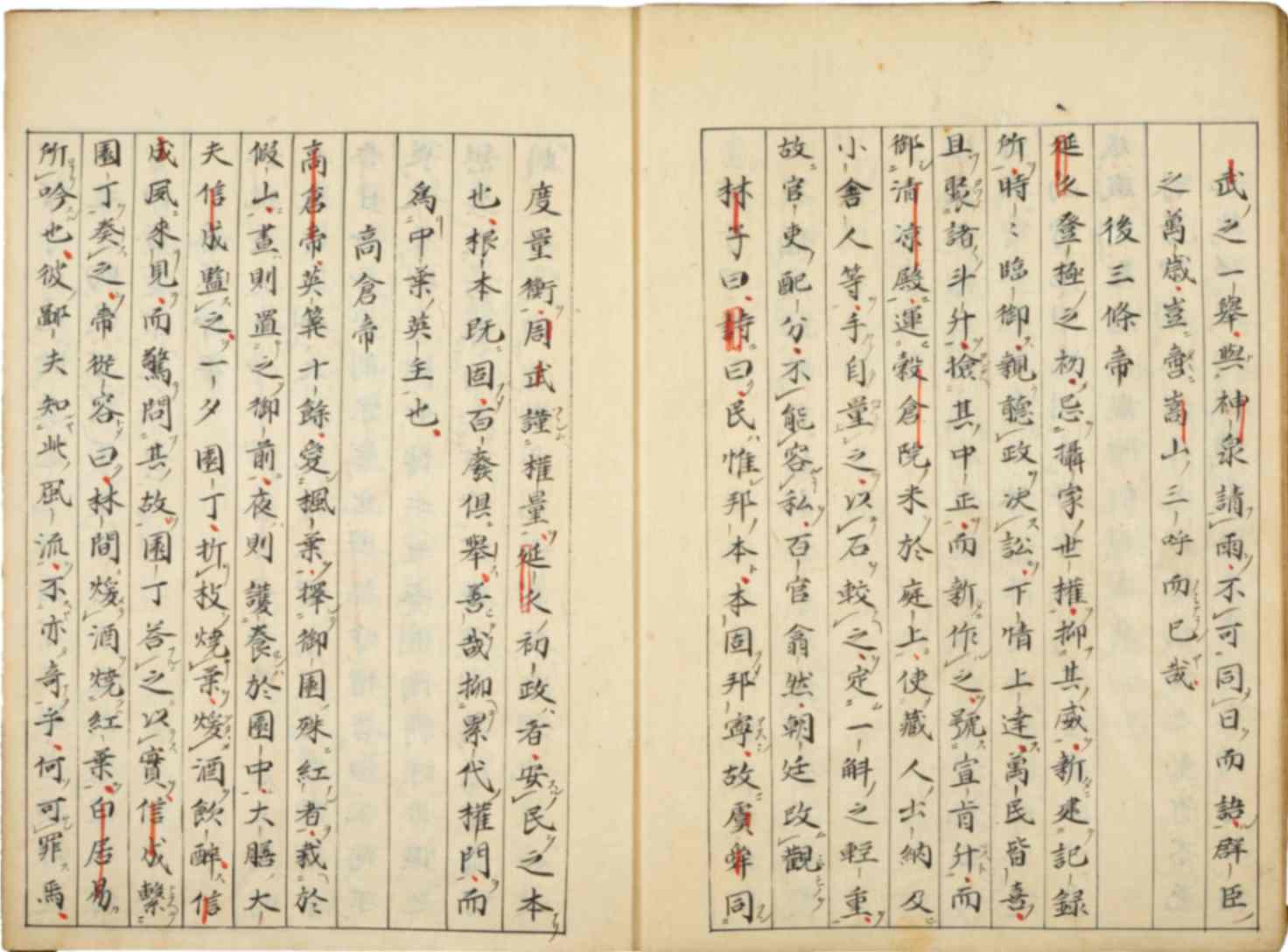

延宝2年に林鵞峰が広島藩主浅野綱晟(1637-1673)の求めに応じて、『本朝人鑑』(寛文2〈1662〉年)を増補したもの。ただし鵞峰自序よると、完成を前に綱晟は没し、後継ぎの綱長が16歳の若年であったため、伯父にあたる三次藩主浅野長治の取り持ちで遺志を継いで完成させたという。原書は「仁厚」「忠義」「英雄」「敏捷」「貞節」「雑品」の6章38条であったが、本書において新たに「孝行」「礼譲」「教誨」「廉直」「度量」「剛勇」「秀才」の7つの徳目を増補し、全体で上下2巻114条としている。出版はされなかったようで、写本のみ伝わる。鵞峰は書生の草稿に手を入れ、各条末に「林子曰」として論評を記している。「仁厚」章では仁政を敷いた天皇・執政の徳を記す。後三条天皇親政で「宣旨升」が考案され民政が安定したこと、高倉天皇が園丁の風流心を感受したことが評価されている。

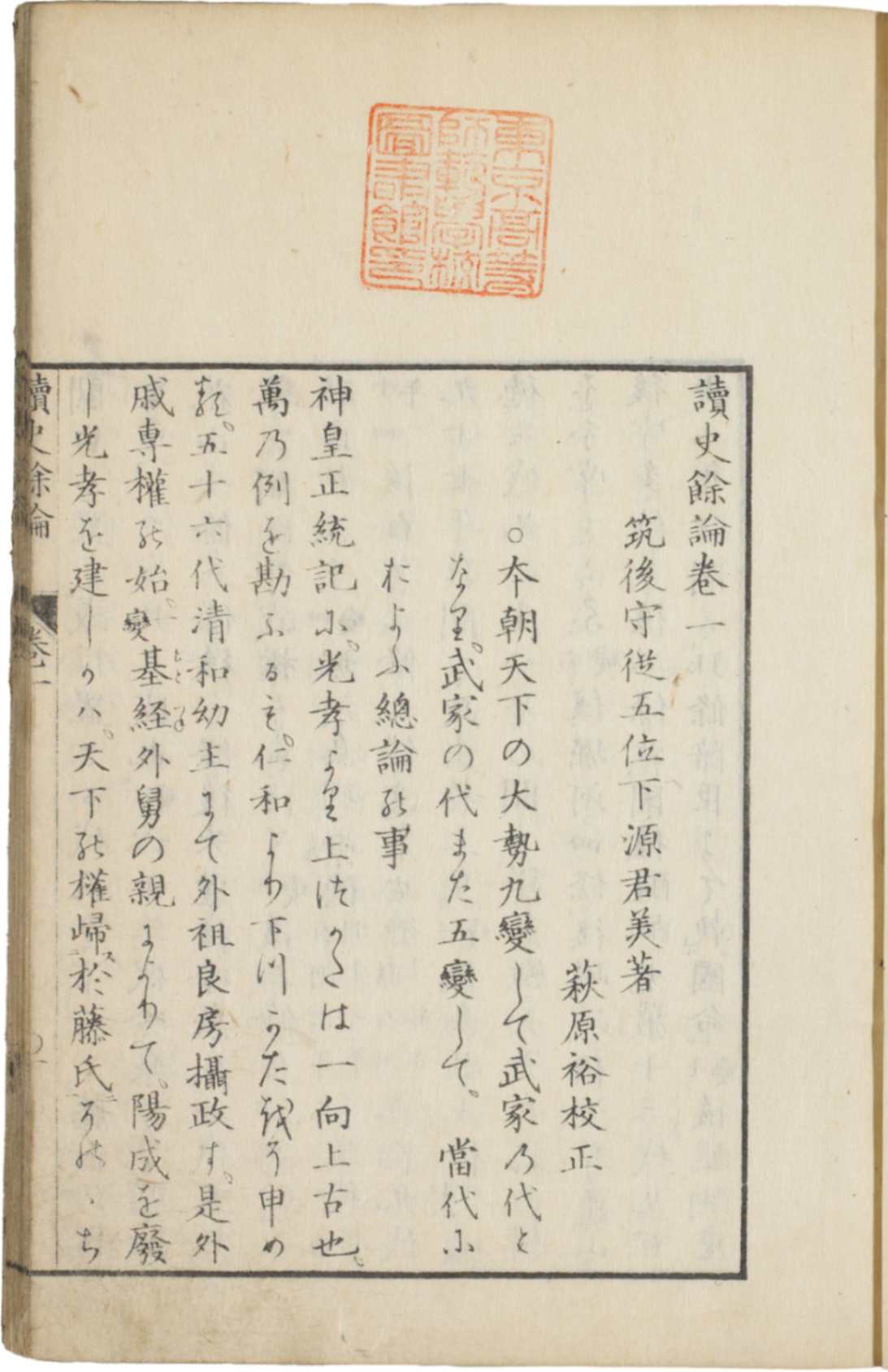

13. 読史余論 12巻12冊

源君美(新井白石)著 ; 萩原裕校正 江戸 : 和泉屋金右衛門 : 山城屋佐兵衛 万延元(1860)年刊 【所蔵情報】

江戸時代中頃の儒学者であり、将軍徳川家宣と家継にも仕えた新井白石(1657-1725)による歴史書。摂関政治から豊臣秀吉までの政治史を、実証的な視点で分析している。特に、天皇制や徳川幕府の正当性を論じ、日本の国体について考察する点に特徴がある。単に事実を記述するだけでなく、各時代の政治の評価や改善方策を指摘しており、林家による歴史書とは編纂方針が異なる。本書は、正徳2(1712)年、将軍家宣へ講じた草稿を門弟である土肥霞洲(1693-1757)が写し、さらに白石の次男である宣卿(1699-1723)らが転写し、享保8(1723)年に完成した。18世紀後半には、教科書のように広く読まれるようになった。