第2部 『孝経』と東アジアの孝子伝

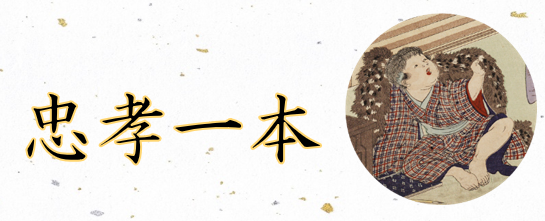

14. 古文孝経 1冊

葉室頼業写 寛文9(1669)年 【所蔵情報】

孔子が曽子に説いた孝道が書かれている。曽子門流の著。『論語』と並んで、儒教の基本図書として重視された。「古文」とは秦代以前に使用された書体の文字を言い、漢代以降の今文=隷書と対する。『古文孝経』には孔安国伝が存する。日本においても中国同様『論語』とならび古代律令官人の必須の教科となっていた。孔安国伝は中国においては唐末五代の間に忘逸したが、日本においては清原、中原両明経博士家に伝承されて、後世まで盛行した。本書は書写奥書によると寛文9年に、葉室頼業(1615-1675)が写し、明経博士清原家の嫡流である船橋経賢(1640-1708)が加点したもの。「士章第五」では士の孝道を説いている。孝は愛・敬の2要素からなり、親に孝を尽くすことが君に忠を尽くすことになると説く。

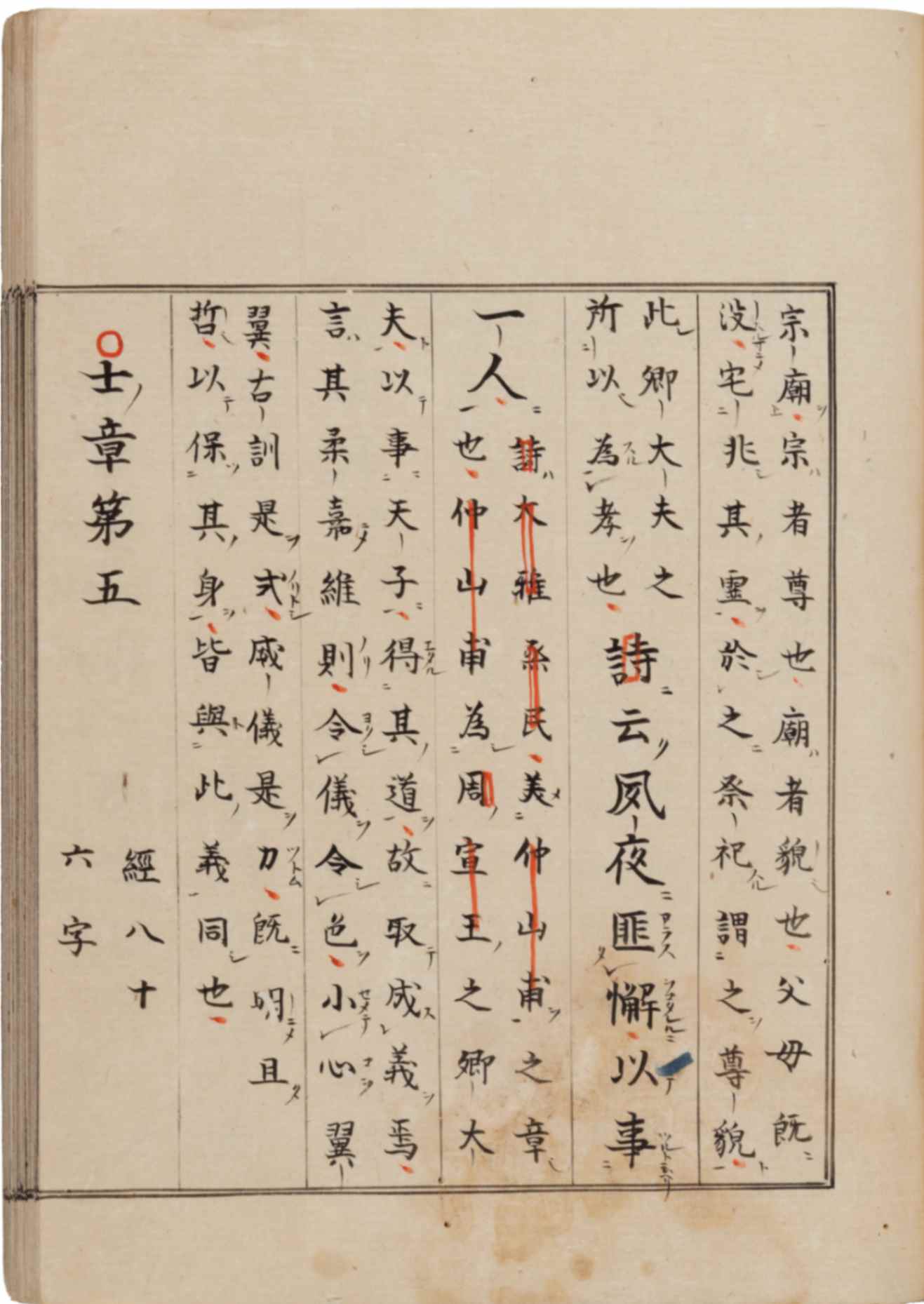

15. 孝経国字解 3巻1冊

勝田祐義編 大坂 : 丹波屋半兵衛 明和4(1767)年刊 【所蔵情報】

『孝経』原文を、章には分かたず一句ごとに区切り、逐語的に漢字片仮名交じりの日本語による解説を付けている。享保3(1718)年刊の『孝経安知抄』の改題本。編者勝田祐義については伝未詳であるが、他に『早引和玉篇大成』(享保10〈1725〉年)、『金言童子教』(享保14〈1729〉年)の編者として名を残す。巻頭に「誦経威儀」(明『孝経大全』甲集所収)を掲げ、それについても日本語による解説を付けている。人倫道徳的な教訓的解釈が主体となっている。「孝を以て君に事ふるときは則ち忠なり」の項では、歴史的事例として中国春秋時代、伍子胥が父兄の仇である楚の平王の死体をむち打ったという「死屍に鞭うつ」の故事を紹介している。

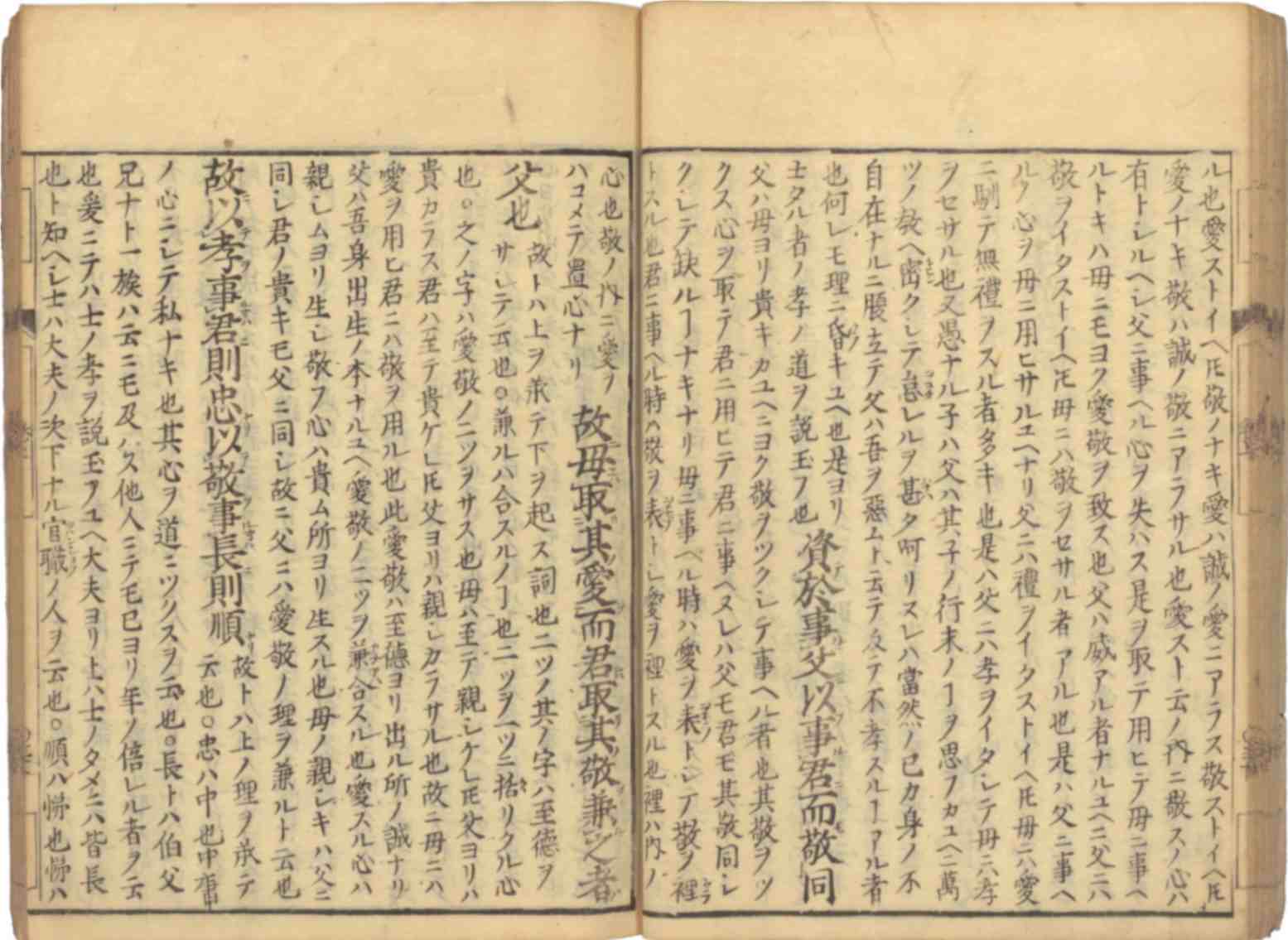

16. 三綱行実図 3冊

(朝鮮) 偰循著 【所蔵情報】

1434年、朝鮮の偰循が王命により、韓国と中国の書籍から君臣・父子・夫婦の三綱に模範となる行いを集めて編纂した教訓書。1428年、普州に住む金禾が父を殺害した事件に対して厳罰しようとする主張に対して、当時の王であった世宗が、世に孝行の風習を周知させる目的で刊行された。展示箇所の「江革巨孝」は、後漢の官僚である江革の逸話。江革は幼い時に父を亡くし、大乱に遭遇した際、年老いた母を背負って難を避けて逃げた。 しかし、食べ物を採取し、母を養っている間に、敵軍に出くわした。このとき、捕まると母親の世話ができなくなると恐れ、涙ながらに懇願したところ、その真心に敵も感動して命を助けてくれた。これにより、村では彼を孝子として称賛し、江巨孝と呼ぶようになったという。

17. 三略秘鈔 3巻1冊

清原宣賢著 寛永4(1627)年刊 【所蔵情報】

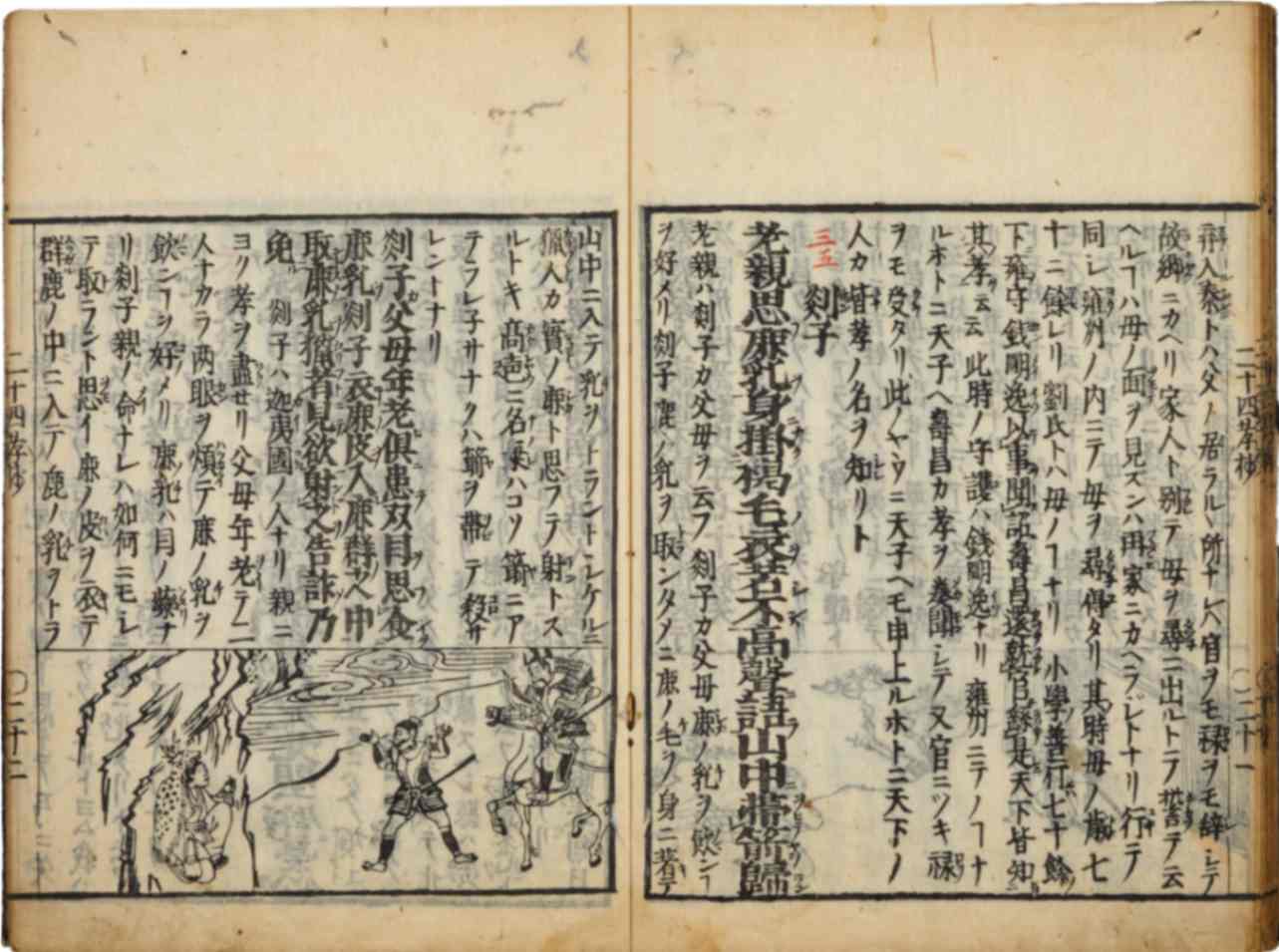

中国の兵書『三略』の3巻(上略・中略・下略)を、清原宣賢が 「三略講義」と「三略直解」(明・劉寅注)を利用して、注釈と講義に使った解説書。この本の原典である「三略」はもともと偽書と考えられており、中国の代表的な兵書7種を指す武経七書の中でも中核をなす。ここに挿入された挿絵は『三略秘鈔』の後半部、すなわち「下略」に現れた内容であり、ここには道徳や国家安寧などが記述されている。老子の「己むを得ずしてこれをも用ふ」と孟子の「易姓革命論」が登場するが、これは『三略』が既存の兵法書とは異なり、統治原則、天道、賢者、義戦などに大きな関心を注いでいるためと考えられる。このような理由で、清原宣賢は、『三略』に基づいて本書を刊行執筆し、これを講義に積極的に活用した。

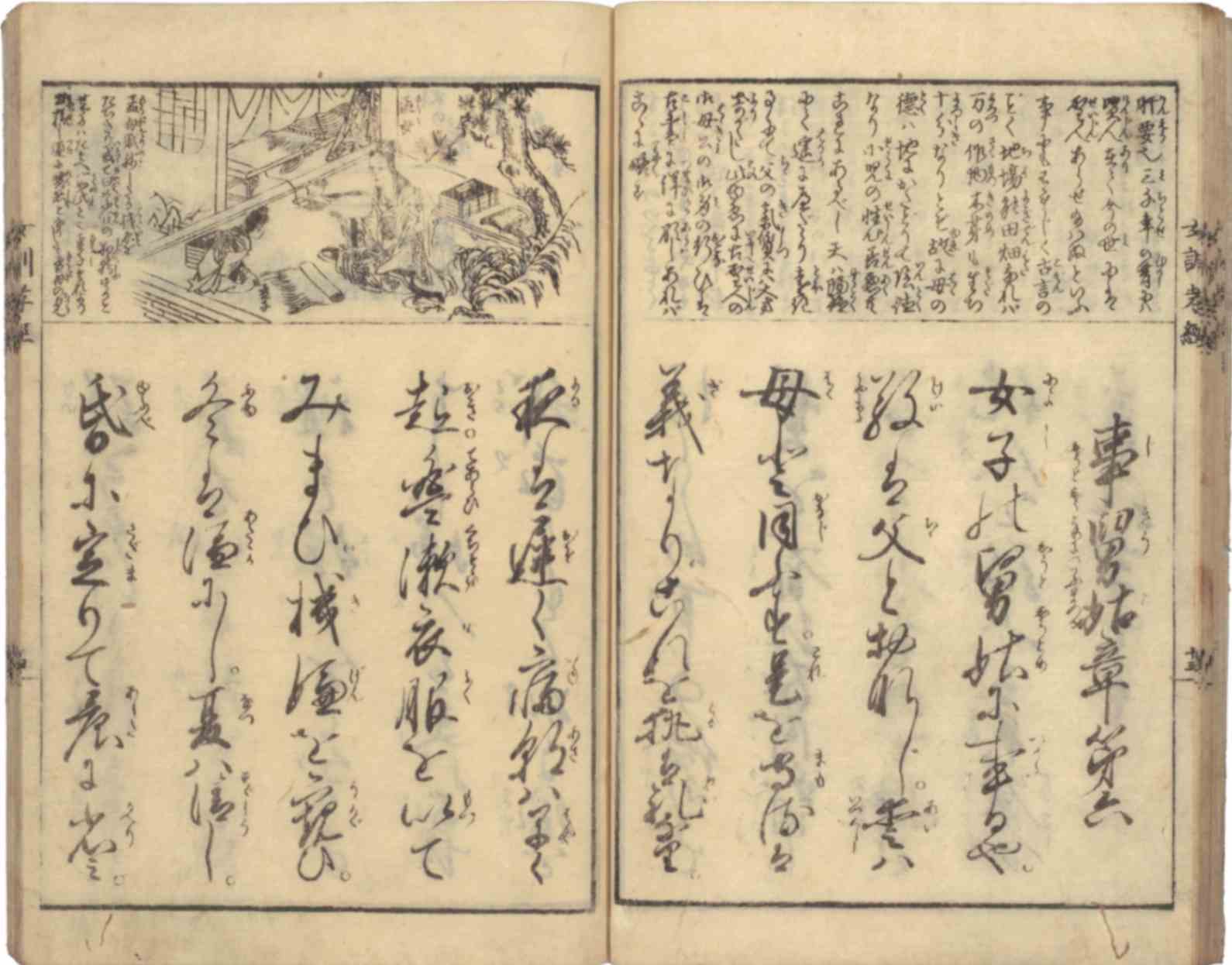

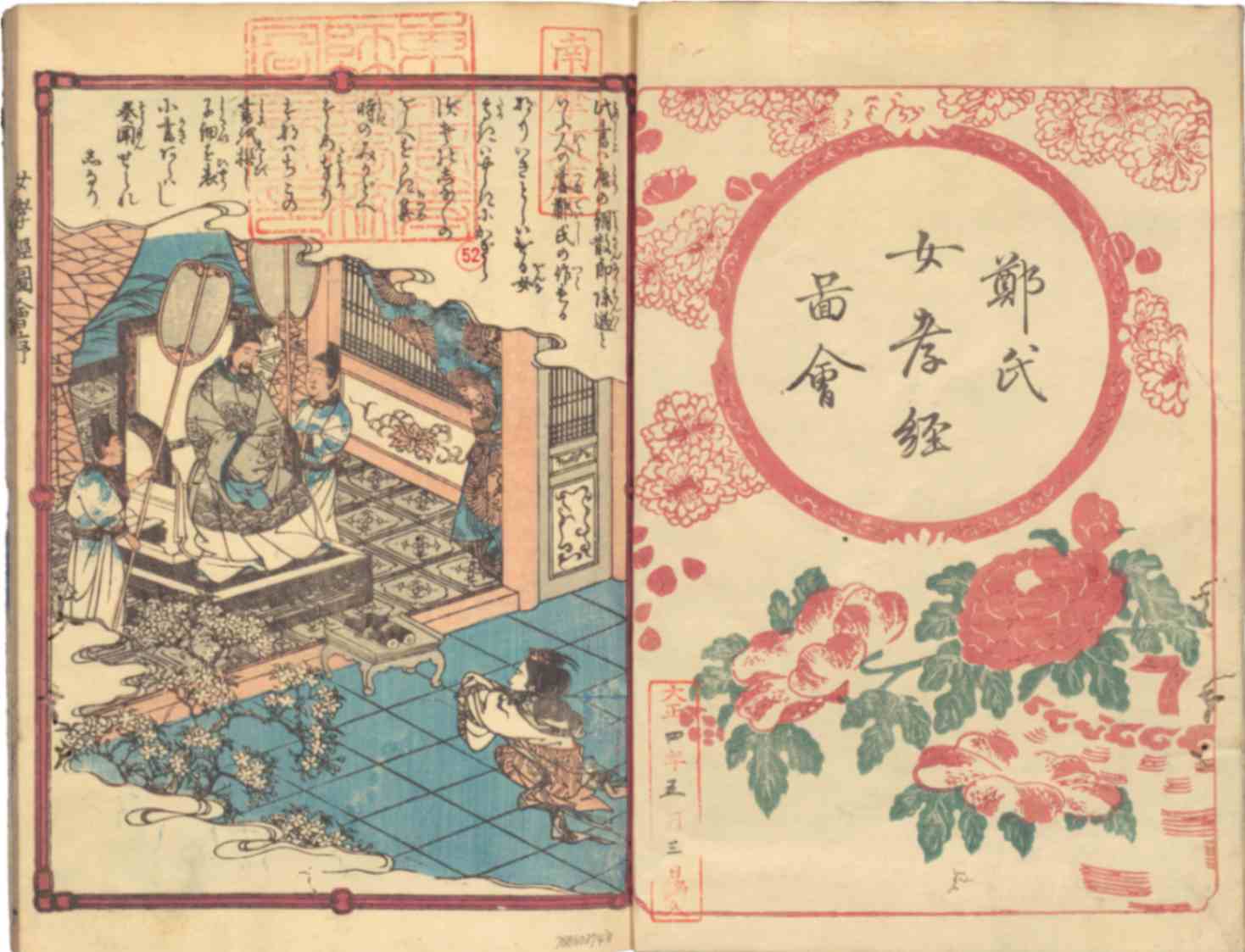

18. 女訓孝経 1冊

八隅山人述 東都 [江戸] : 岡田屋嘉七ほか 文政5(1822)年序 【所蔵情報】

唐代において女性のための教訓書として編まれた『女孝経』の和刻本。『女孝経』は、唐代の侯莫陳邈の妻である鄧氏によって著された。鄭氏は、永王李璘の妃となった姪のためにこの書を編んだとされる。全18章からなり、孝の思想を表した儒教経典『孝経』の体裁に倣っている。日本では、寛政3年(1791)12月に、江戸の嵩山房小林新兵衛より刊行された。王妃としての振る舞いを記した「后妃章第二」では、現代でも通用しそうな女性リーダーとしての在り方が説かれる。展示箇所の「事舅姑章第六」では、実の父母に対するのと同じ敬愛をもって舅姑につかえることが書かれている。例えば、嫁いだら、実家とは距離をおき、舅姑を実の父母よりも大事にすることなど。現代社会では、とても通用しそうにない。

曹大家とは、中国後漢の学者である班昭のこと。時の皇帝の命により宮中で皇后や貴人たちの教育に従事した。人々は崇敬の念を込めて曹大家と称した。本書は、その曹大家が著したとされる「女論語」の図絵。全12章からなる。序文によれば、『論語』に擬え、女性の教育のために記されたとある。展示箇所は、「早起章第四」。例えば、早朝、鶏が鳴く頃に起きて衣服を整えること、日が高くなるまで寝てはならないことなどが説かれている。興味深いのは、これらに反した行動は、地域の人々に見られ、家族に恥をかかせるとあることである。個人の規範が家族の名誉に還ってくる。

資料20は、図入りの『女孝経』の和刻版。『女訓孝經』(資料18)より、鮮やかに制作され、見た目にも美しい。読者を楽しませ、読者を増やそうとする意図を感じ取ることができる。

21. 二十四孝見立画合

楊洲周延画 東京 : 長谷川常治郎 明治23(1890)年刊 【所蔵情報】

明治期に活躍した浮世絵師の楊洲周延(1838-1912)が手掛けた連作「二十四孝見立画合」のうち、7番目の王祥の話。画面上部には、二十四孝の説話が描かれている。王祥は厳寒の冬に生魚を食べたいと言う継母のため、氷結した河の上に裸になって横たわり、魚を獲ろうとした。氷が少し溶け、2匹の魚が跳ね出てきたため、持ち帰り、継母に食べさせた。王祥は、毒殺されそうになるほど、継母に嫌われていたが、生涯にわたり恭しく継母に仕えたのであった。画面下部は、見立ての図。傘を右手に持ち、河を眺める女性が描かれている。その視線の先には、猟師と飛び跳ねる1匹の鯉がある。女性の視線は、どこか冷ややかである。おそらく、意地悪な継母を模したのであろう。華やか衣装をまとう女性たち、冷たい冬の河で漁をする猟師の描写が対比的である。

連作「二十四孝見立画合」のうち、10番目の剡子の話。剡子は年老いた両親の眼病に効くとされる鹿の乳を求め、鹿の毛皮を身にまとい群れに紛れた。猟師が剡子を鹿と間違えて射ようとしたところ、猟師は彼の孝行に感心し、鹿の乳を与えたという。この話が、画面上部に描かれている。画面下部は、その見立て。室内には艶やかな着物を着た女性と、やや驚いた表情の童子が描かれている。童子は毛皮の衣を被って隠れようとしているようだ。机の下には、文鎮や筆が散乱している。おそらく勉強をしていないところが見つかったため、慌てたのであろう。

連作「二十四孝見立画合」のうち、10番目の剡子の話。剡子は年老いた両親の眼病に効くとされる鹿の乳を求め、鹿の毛皮を身にまとい群れに紛れた。猟師が剡子を鹿と間違えて射ようとしたところ、猟師は彼の孝行に感心し、鹿の乳を与えたという。この話が、画面上部に描かれている。画面下部は、その見立て。室内には艶やかな着物を着た女性と、やや驚いた表情の童子が描かれている。童子は毛皮の衣を被って隠れようとしているようだ。机の下には、文鎮や筆が散乱している。おそらく勉強をしていないところが見つかったため、慌てたのであろう。

22. 二十四章孝行録抄 1冊

洛陽 [京] : 婦屋仁兵衛 寛文5(1665)年刊 【所蔵情報】