第3部 地方の孝子伝

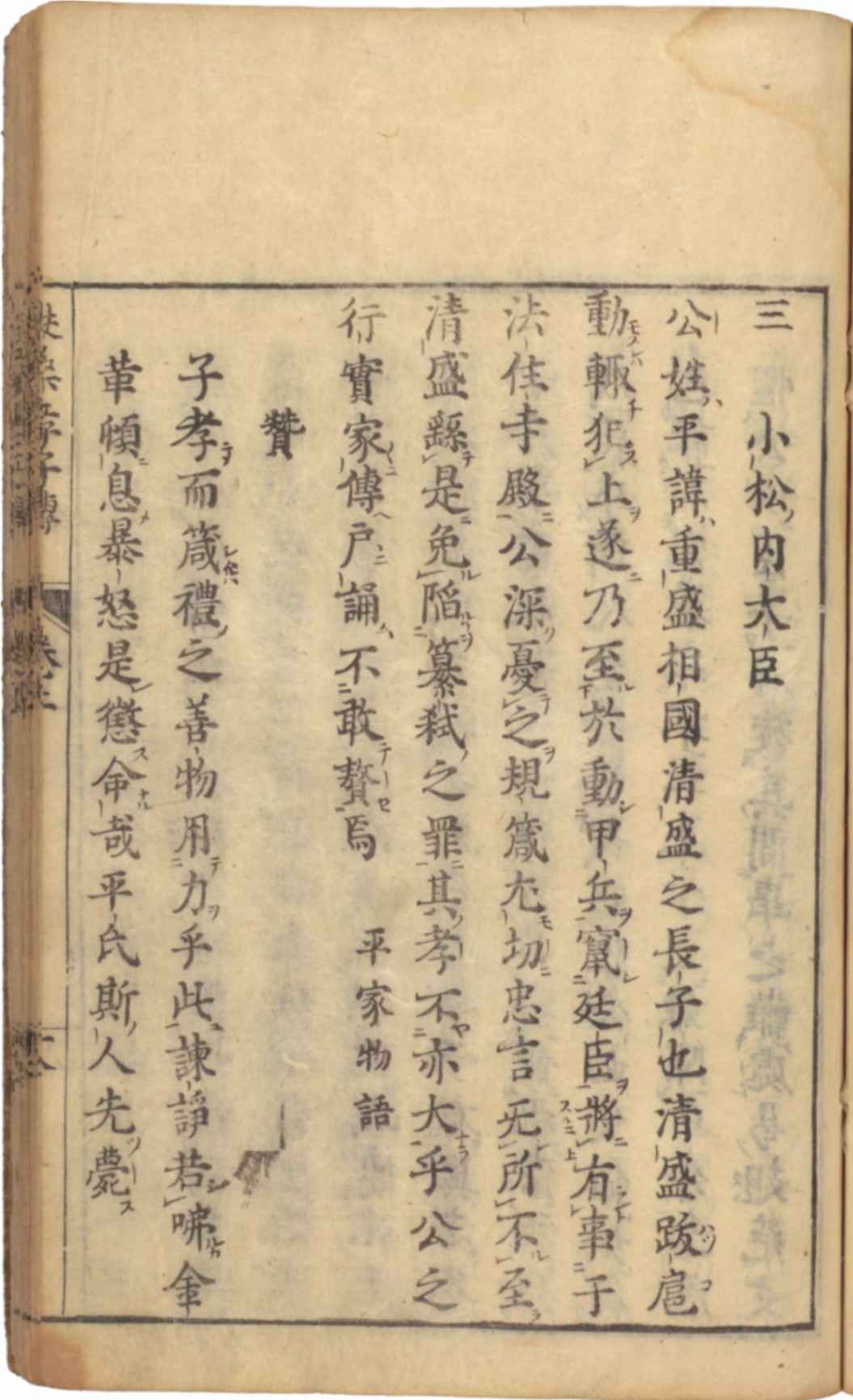

23. 本朝孝子伝 3巻3冊

伊蒿子著 ; 狩野永敬図 西村孫右衛門 貞享3(1686)年刊 【所蔵情報】

京都の儒者、藤井懶斎(伊蒿子)が日本の孝子を選んで記した漢文体伝記。天和4(1684)年懶斎自序、中村惕斎(1629-1702)跋、貞享2年初版、翌3年再版。本書は貞享3年新題簽本。巻上には天子4、公卿16、巻中には士庶20、巻下には婦女11、今世20の人物を選び、伝を記した後、それぞれに賛・論を加えている。歴史上の人物については典拠を示し、現今の人物は確かな伝聞に基づくもの、自分の目撃した人物に限定している。各伝には京狩野家4代目の永敬による挿画がある。平重盛が父清盛に忠義によって諫言したことで結果的に父への孝となったこと(公卿4)、丹後国土師村の蘆田為助の両親への厚い孝心を時の福知山藩主松平忠房が顕彰し、林鵞峰に伝記を書かせたこと(今世13)などが記されている。

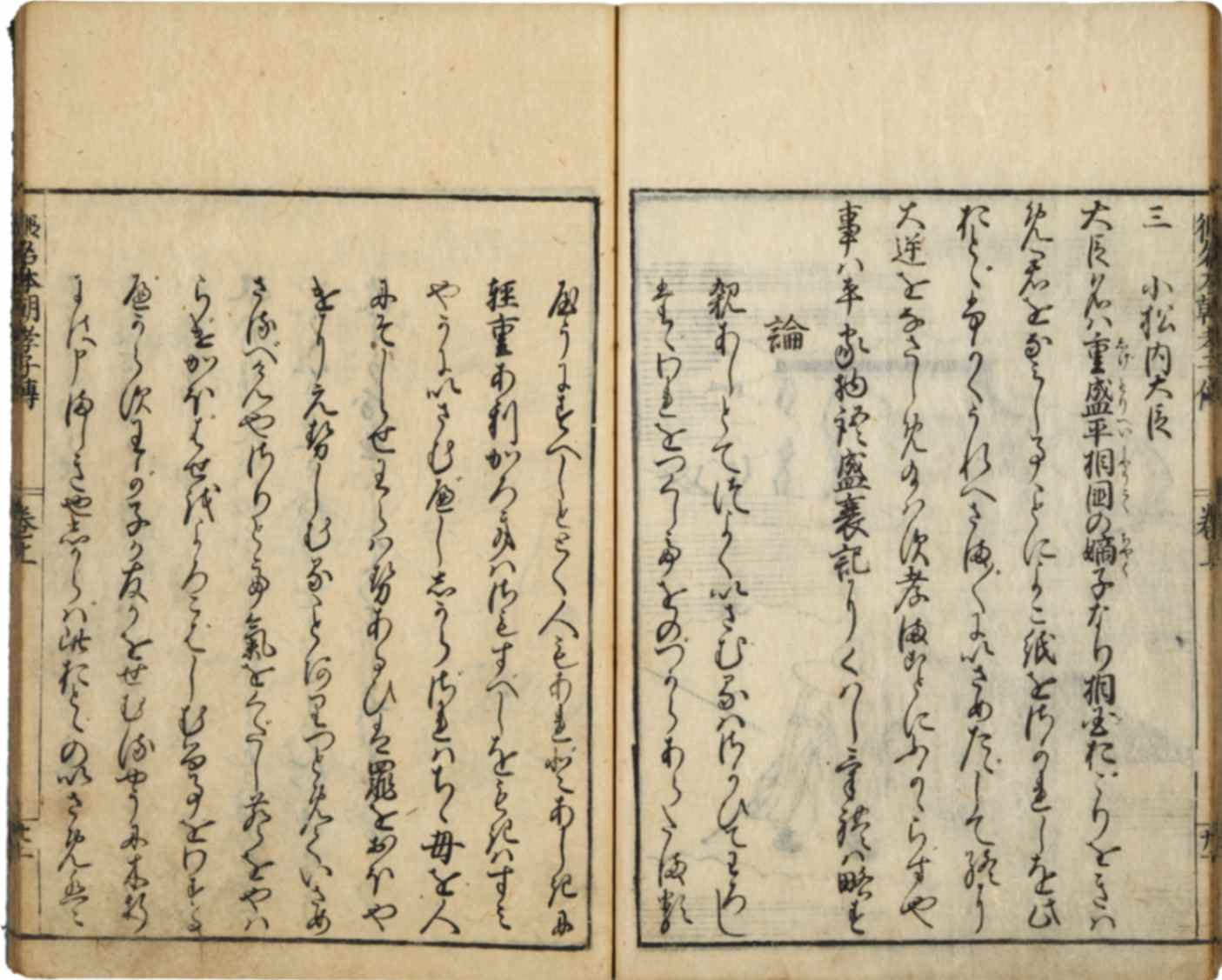

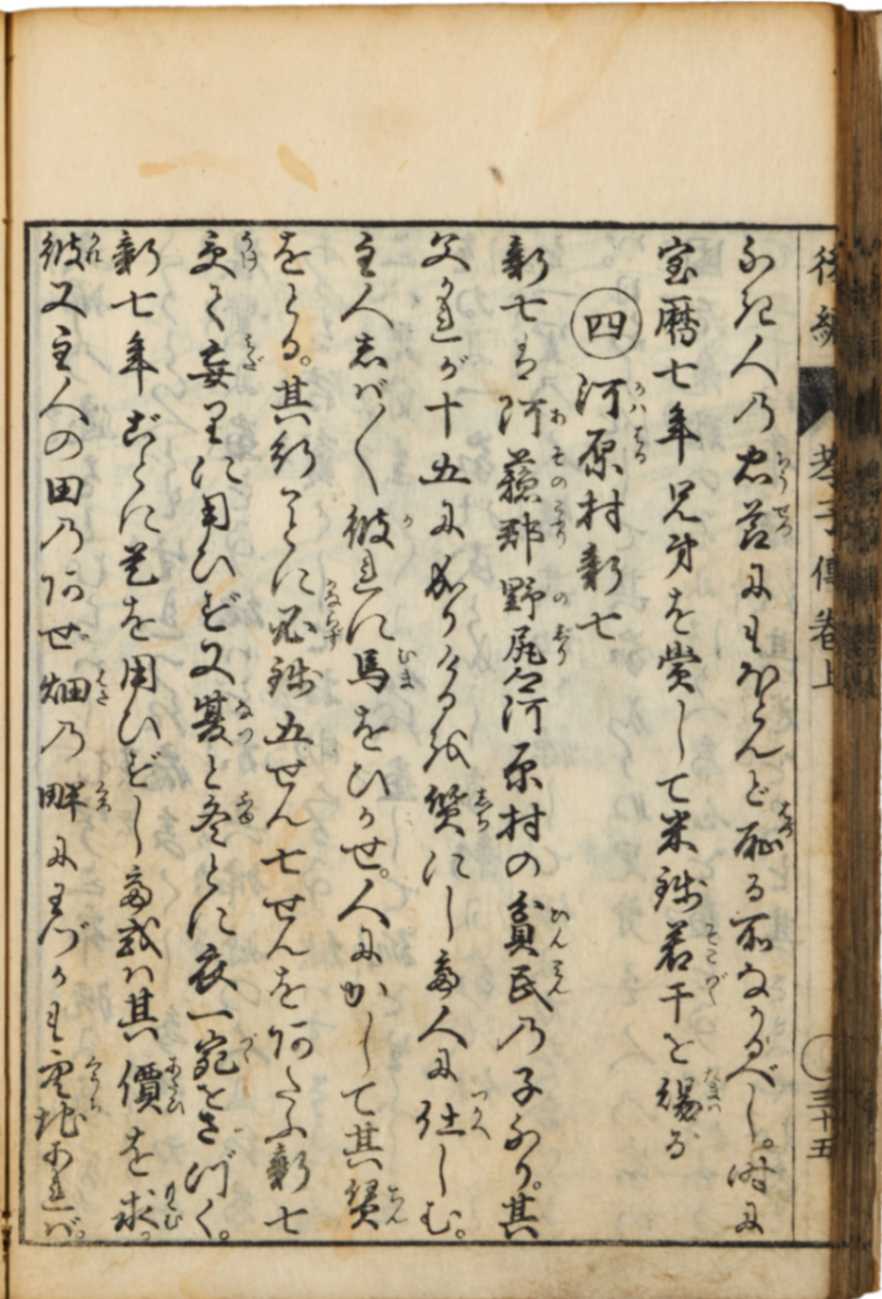

24. 仮名本朝孝子伝 3巻3冊

京 : 日野屋半兵衛 宝永5(1708)年刊 【所蔵情報】

『本朝孝子伝』(資料23)を漢字平仮名交じり文に翻訳したもの。貞享4(1687)年初版。本書は宝永5年版本。訳者は未著録だが、『本朝孝子伝』刊行後の意見などに対応していることや藤井懶斎は仮名書きの著作を匿名で出版していたことなどから、懶斎自身の翻訳とみられる。序はまったく新たに書かれ、前著にあった凡例は削除、新たに「書題」として神代の孝子を追記する。本文は基本的に前著によりつつ平易に翻訳を行い、賛は削除し、論は直訳せず意を取った簡潔な和文としている。総じて序にいう「よみ見ん人の心に心をつたへむ事」を旨とした編集となっている。挿画は原図を踏襲している。巻末に前著刊行以降に知り得た3名の伝を追加している。

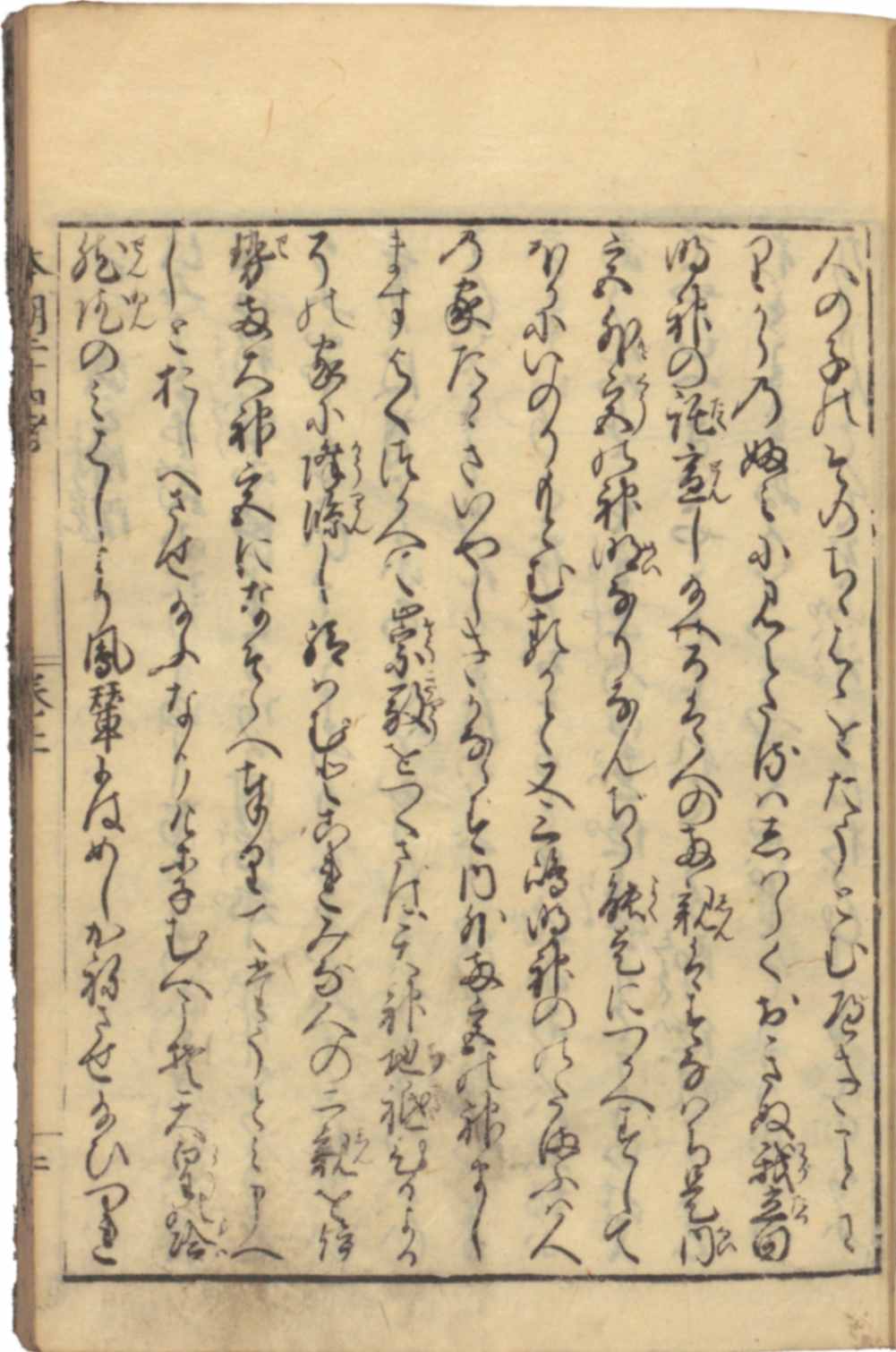

25. 本朝二十四孝 3巻1冊

鳥井庄兵衛画 松倉宇兵衛 元禄10(1697)年刊 【所蔵情報】

『仮名本朝孝子伝』(資料24)から「二十四孝」に合わせて24話を選び出したもの。ほぼ『仮名本朝孝子伝』の記述を踏襲するが、論については節略して本文に合体している。序跋などはなく、編者として懶斎の関与は認められない。原書からの引用は、天子4/4、公卿5/16、士庶4/20、婦女1/11、今世10/20と偏りがある。刊記脇に「絵師鳥井庄兵衛」とあり、鳥居派の祖、清信(1664-1729)の画とする。挿画の構図は原書にほぼよっており、細部の意匠を加えるところがある。後三条天皇が皇太子のときに、自身の即位を思うことが、兄帝の後冷泉天皇の退位を意味することから、自らその不忠不孝を戒めて北斗を拝したという。

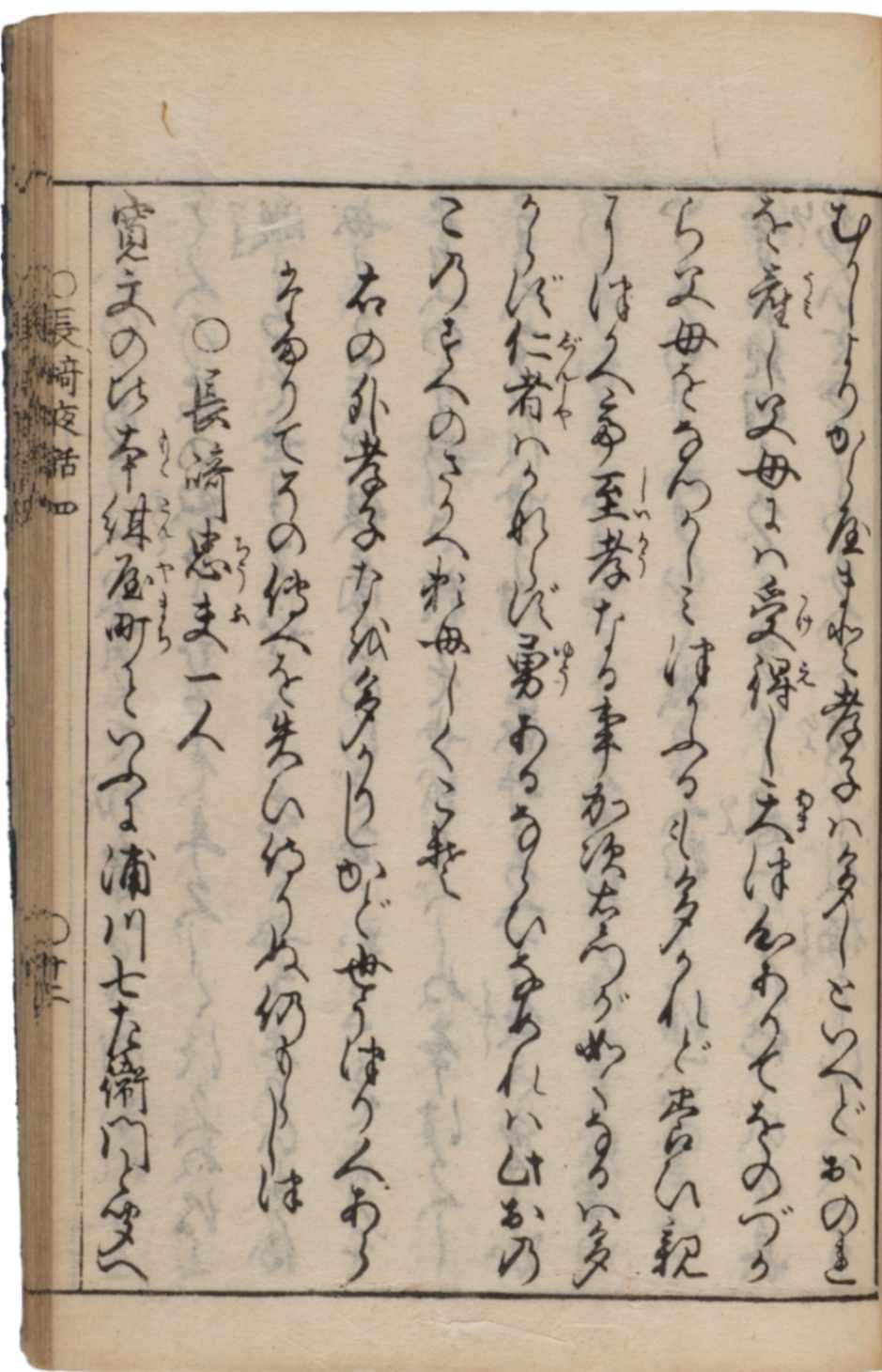

26. 長崎夜話草 5巻1冊

西川正休編輯 京 : 茨城多左衛門 享保5(1720)年序 【所蔵情報】

長崎の天文学者である西川如見の口述を子の正休が筆記した説話集。異国船の渡来事情や事件、長崎の風俗、孝子説話、眼鏡細工や象嵌などの長崎の特産品や土産物が解説されている。18世紀前半における長崎の事情を知る上で重要な史料。全5巻。巻4に、孝子や貞婦、列女など、15名があげられている。展示箇所は、寛文の頃(1661-73)、長崎本紺屋町(現在の長崎市栄町・賑町)に住む忠夫の浦川七左衛門の話。浦川七左衛門は幼少時に奉公し、後に成功して母を引き取った。かつて仕えた主人の家は没落したが、この元主人を助け、亡き後も17年間墓参りを続けた。これを聞いた長崎奉行の河野通定(1620-92)は彼を称賛し、銀10枚を授け、諏訪社の修理役と町の長役に任命し、ますます家が繁栄したのであった。

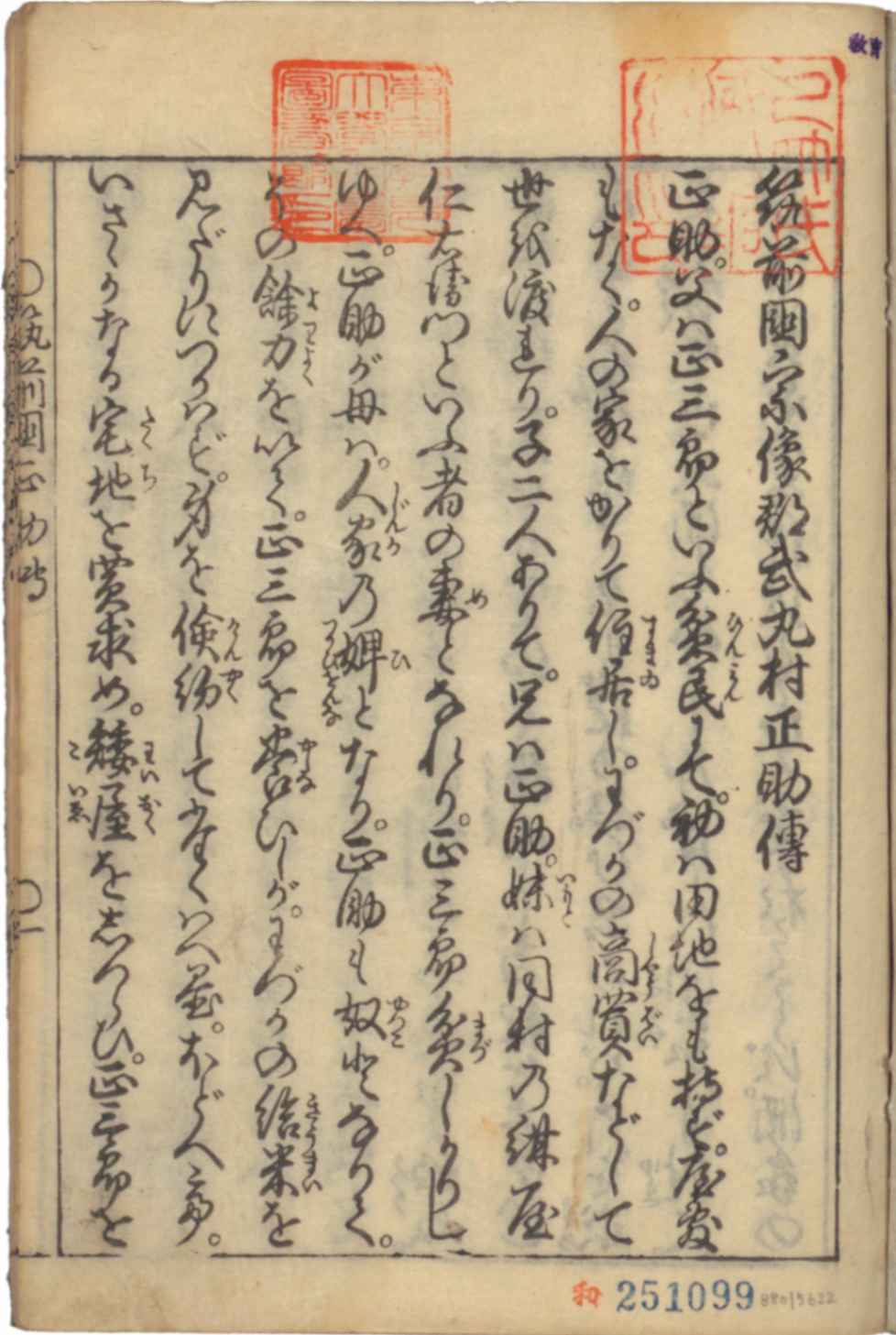

27. 筑前国宗像郡武丸村正助伝 1冊

竹田定直誌 江戸 : 小川彦九郎 京都 : 茨城多左衛門 享保15(1730)年刊【所蔵情報】

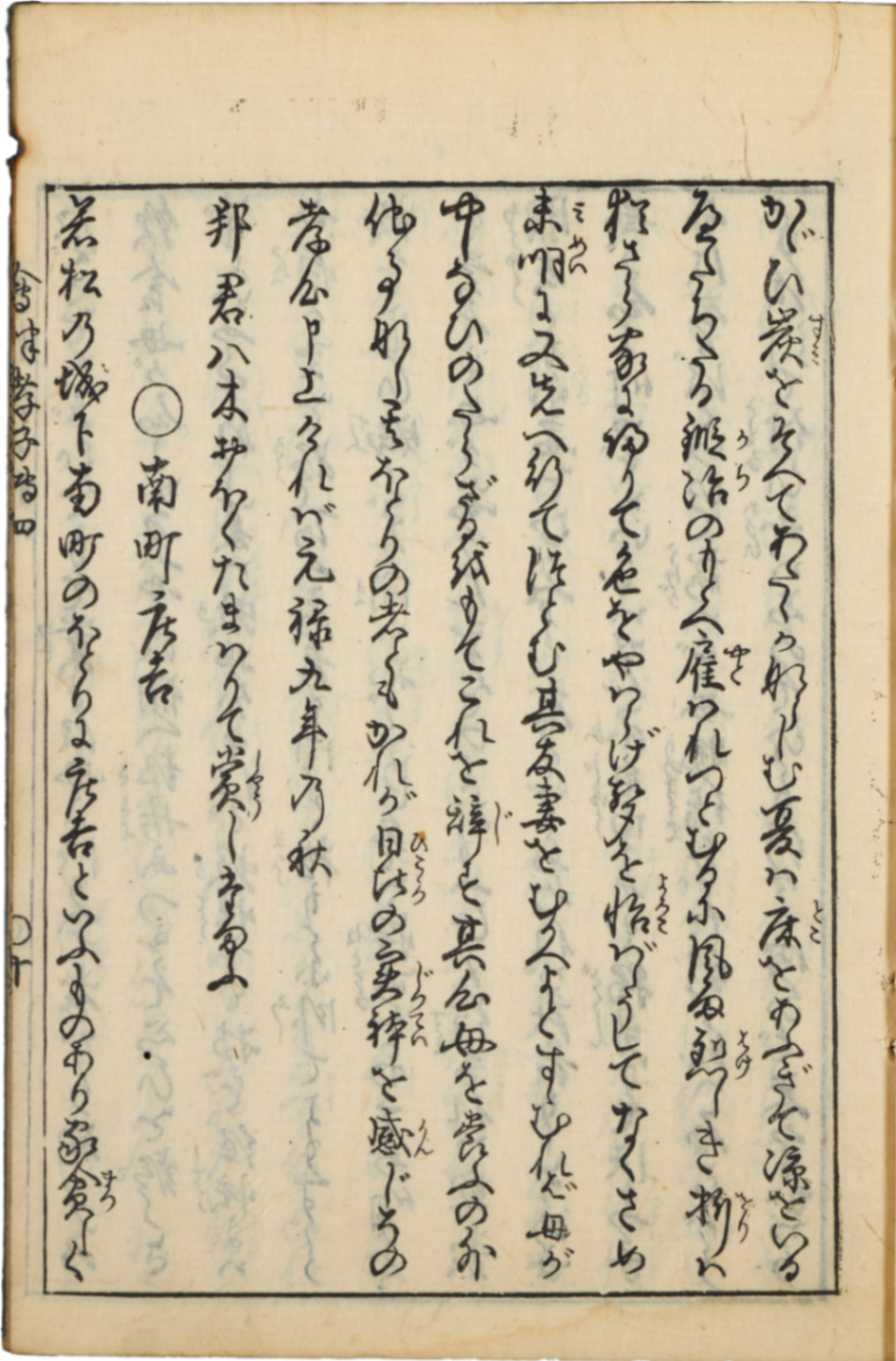

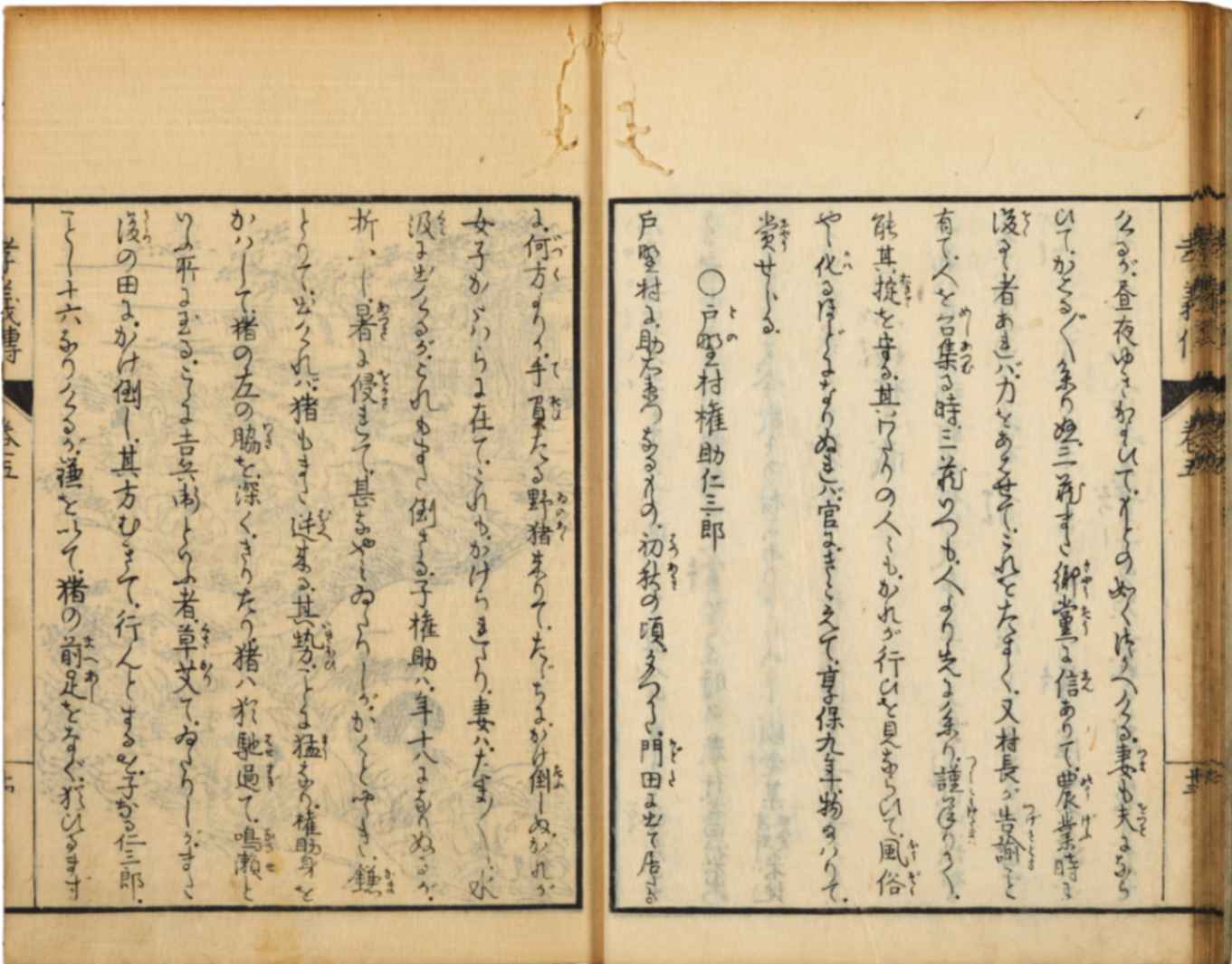

28. 会津孝子伝 5巻5冊

森雪翁謹記 京 : 梅村彌右衛門;茨城多左衛門 寛保2(1742)年刊 【所蔵情報】

会津藩(現在の福島県会津地方)の孝子説話をまとめたもの。隠者の森雪翁によって著され、江戸在住の儒学者の三輪執斎(1669-1744)によって序が附された。奥付の枠外に『筑前國孝子良民伝』(資料29)の広告がある。雪翁の叙によると『本朝孝子伝』(資料23)に触発されたという。展示箇所は、現在の会津若松市南町に住む「庄吉」の孝行話。母のため、寝所にて夏は蚊を追い払い、眠れないのであれば物語を話し聞かせ、冬は寝所を体で温めた。しかも、結婚すると母を蔑ろにしそうなため、独身を貫いたとのこと。55歳の時に母が亡くなると、魚や鳥を家に入れず供養に努めた。藩主の松平正容(1669-1731)は、独身であることに苦言を呈しつつ(家を存続させることも孝の一つ)、褒め称えた。他の孝子伝を見るに、独身で母に尽くした男は意外と多い。

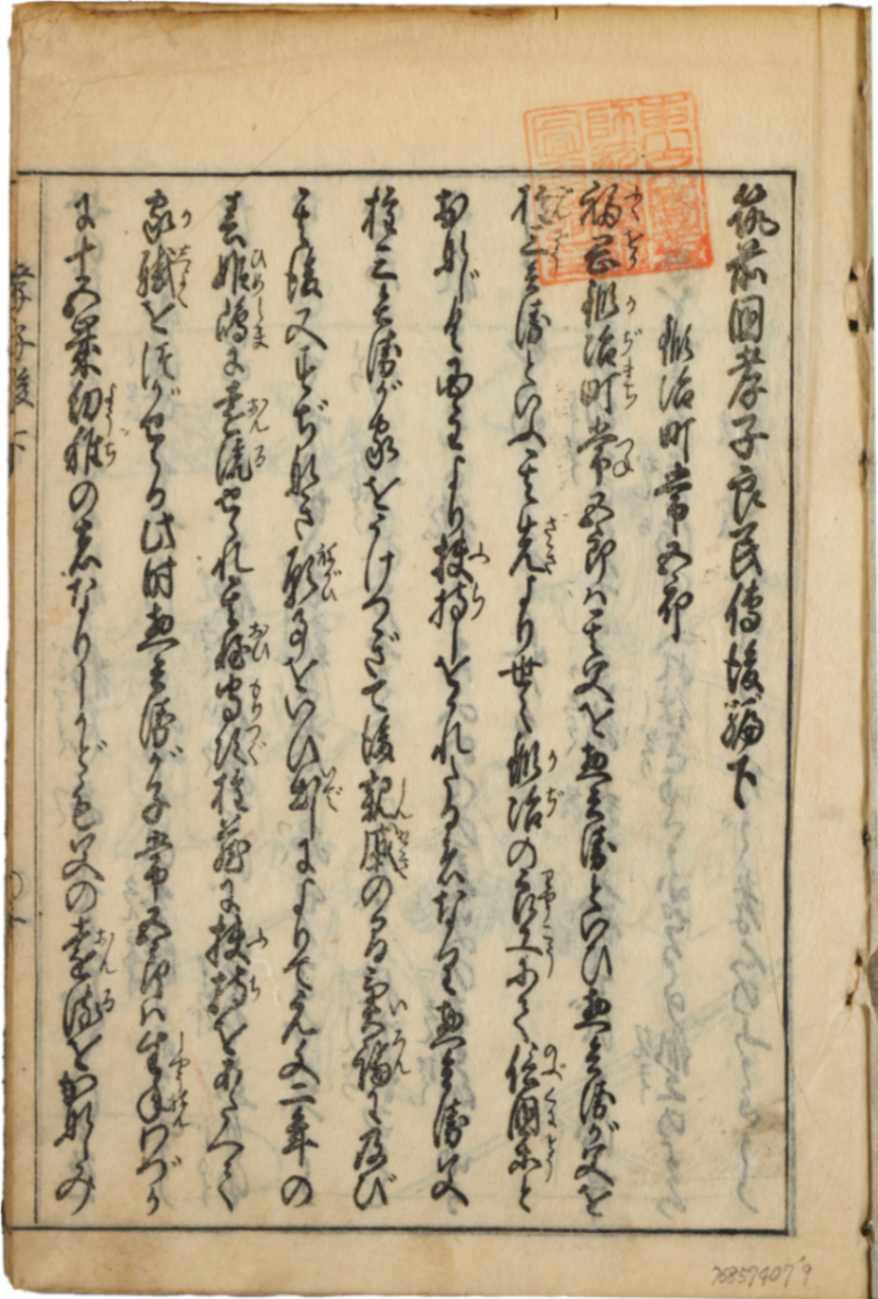

29. 筑前国孝子良民伝 後編上下巻(中巻欠)2冊

竹田定直手書 ; 和田一伝画 京 : 茨城多左衛門 江戸 : 小川彦九郎 寛保3(1743)年刊【所蔵情報】

30. 肥後孝子伝 後編 3巻3冊

中村正尊著 天明6(1786)年序 【所蔵情報】

肥後国に伝わる孝子伝。熊本藩士の中村正尊によって編まれた。寛政元(1789)年、幕府は全国に向けて善行者表彰の事例の提出を命じた。本書は、これに応える形で発行されたものと考えられる。全編にふりがなが施され、藩主の表彰によって領民を風教する意図があったようだ。展示箇所は、河原村(現在の阿蘇郡高森町河原)に住む新七の話。幼くして父を亡くした新七は、母とともに伯父の家に身を寄せた。成長するにつれて母に仕えた。やがて、父の家を買い戻し、農業に励んだ結果、家は次第に栄えた。母のために清潔な一間を設け、安らかに過ごせるようにした。どんなに忙しい日でも、必ず母の安否を確認してから仕事に取りかかったと書かれている。

31. 芸備孝義伝 9冊

頼惟完(春水)著 京師 [京] : 北村庄助 芸州 [広島] : 柏原屋平七 享和2(1802)年刊【所蔵情報】

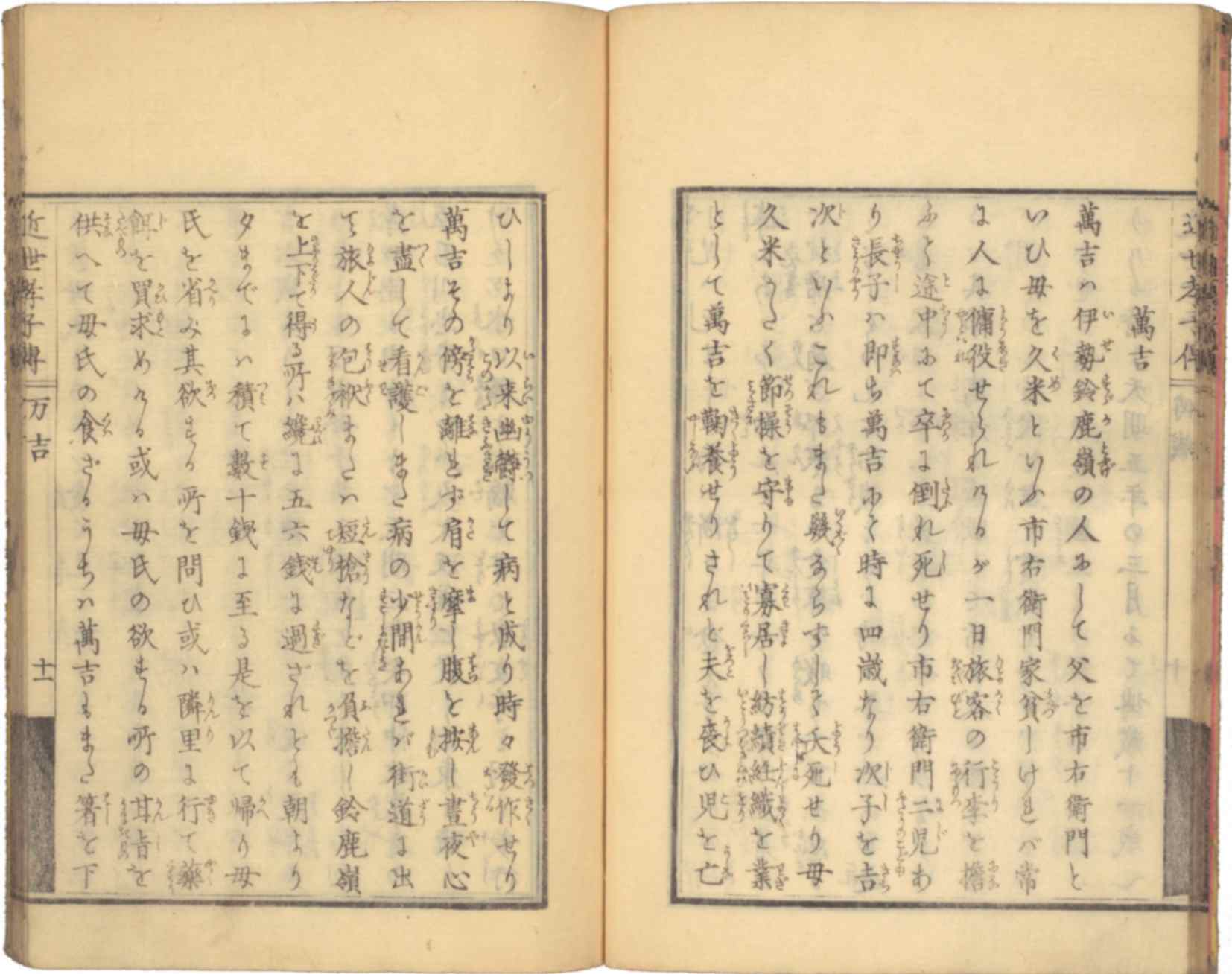

32. 近世孝子伝 1冊

城井芸章著 ; 佐藤元萇校 東京 : 松崎半蔵発兌 明治8(1875)年刊 【所蔵情報】

明治8年に教科書として編まれた近世の孝子伝のアンソロジー。序文は、京都所司代を務めた稲葉正邦(1834-98)や書家の青木東園(?-1909)らによる。青木の序文によれば、明治初期には子どもの教育のために外国から書籍が導入されていた。しかし、彼はそれよりも日本の歴史書や物語を使った教育の重要性を訴えている。展示箇所は、伊勢鈴鹿峠の萬吉の話。萬吉は、父市右ヱ門が旅人の荷物を運ぶ途中で亡くなった後、母久米とともに生計を立てるために働いた。彼の孝行が幕臣の石川忠房の目に留まり、支援を受けた。孝行が評判となり、12歳で江戸に召され、銀子と扶持を賜った。後に信楽代官に足軽として雇われ、苗字を与えられた。85歳で没し、孝行の模範として顕彰碑が建てられた。