|

2007-09-28(19:00:00)

開催まであと2日 準備最終日。朝からカンカンカンとハンマーの音が響きます。パネルやキャプションを壁に打ち付けていきます。キャプションが間違ってるよ~、ここの「、」が「,」になってる、ここは削除、などとの指摘で修正。 (まだ掃除機をかけたり、ガラスケースを拭いたり、しているところの写真) 最後の調整中。というわけで、10月1日(月)開催です!ご来場お待ちしております! |

|

2007-09-27(19:00:00)

開催まであと3日 今日も昨日に引き続きパネル・キャプション作り。ふと気づくといつの間にか昼を過ぎていて、はっと気づくともう5時。まだ何も展示していません・・・。「うわ~あと1日で終わるのか~」と叫んでいたところ、様子を見に来てくださった植松館長「大丈夫だよ。土日があるじゃない。」そ、そんな~。 |

|

comments[2007-10-02/ヨネザアド]

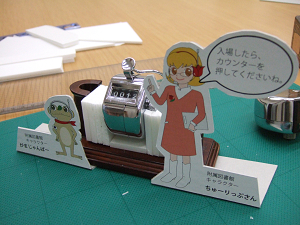

素晴らしい入場者カウンターではないですか!私もその昔,セルフカウンターを作成したことがあります。その時は,「学生」,「教職員」,「学外者」の3連式セフルカウンターにしました。多分今でも,東北大学に残っていると思います。 |

|

comments[2007-10-02/企画展スタッフM]

ヨネザアドさま、コメントありがとうございます。筑波大学附属図書館のキャラクター、ちゅーりっぷさんとがまじゃんぱーのカウンターです。なるほど、3連式だと詳細がわかりますね(当館では、学外の方については、入口で別カウントをとっています)。私自身は見たことがなかったのですが、セルフカウンター式の入場者数カウントは一般的に行われていることなのですね。 |

|

comments[2007-10-02/ヨネザアド]

3連式セルフカウンターは2003年の東北大での「田中耕一氏展示」の時に考案したもので,当時は一般的なものではなかったと思います。常時職員がついているわけに行かず,簡単に統計を採取できる方式を一晩考えて製作したのです。ちゅーりっぷさんは「TULIPS」,がまじゃんぱーは筑波山ですね? |

|

comments[2007-10-03/企画展スタッフM]

3連式セルフカウンターはヨネザアドさんの考案なのですね!すばらしい! >ちゅーりっぷさんは「TULIPS」,がまじゃんぱーは筑波山ですね? その通りです。なぜ「じゃんぱー」なのかは謎です。1年半前、リポジトリ公開とともに誕生した彼らですが、最近グッズや掲示などにも登場し、知名度人気ともに上昇中です。 |

|

2007-09-26(19:00:00)

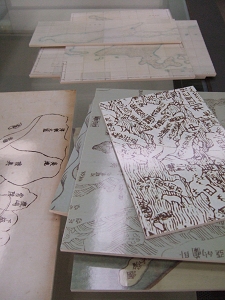

開催まであと4日/素朴な疑問 作業日はあと2日です。連休明けの昨日から、パネルやキャプションの作成作業に入っています。今年は大判の地図を展示するので、それだけで壁がうまってしまい、パネルはそれほど貼れないかな・・・と思いきや、ここの部分を拡大して見せたい、現物は大きすぎて展示できないから縮小版をパネルに、など作成数はかなり多いです。 S.N.さん、すごい! ------------------------------------------------------------- 「官板実測日本地図」のパネルを作成しつつ、M.K.さん「素朴な疑問なんですけど、伊能忠敬ってどうやって測量したんですかね?歩いただけじゃこんな正確な地図作れないですよねぇ」 そう言われてみればそうですね。こんなすばらしくわかりやすいページを発見。 かみしばい「伊能忠敬の地図作り」 いろんな測量器械が使われていたんですね。距離、角度、遠くの山、天文など、正確に測る工夫がされて、あの正確な海岸線が描かれたのですね。 |

|

comments[2007-10-03/ヨネザアド

M.K.さん,素朴にボケすぎです。江戸期の測量について,下記の文献を書いたことがあります。ドイツの日本研究者にも,注目されたのですよ。お暇な時間に読んでくださ~い。 |

|

comments[2007-10-03/企画展スタッフM

読ませていただきました。和算は、治水や測量などとかかわるまさに実学だったのですね。西洋の測量術もうまく取り入れ正確になっていく様子がわかりました。それにしても、当時からいろいろな道具があったのですね。 >M.K.さんも読みましょう~。 |

|

comments[2007-10-04/企画展スタッフM.K.

何年たってもボケボケで、まったくお恥ずかしい限りです。上記の文献、拝見いたしました。掲載されていた参考文献もいくつか読んでみたくなりました。図録作成や展示の準備を通して、古地図のおもしろさに触れることができて、大変うれしく思っています。作業の途中で、ついつい古地図に見入ってしまい、手が止まってしまうこともしばしば。当時の技術に感服しました。 |

|

2007-09-25(19:00:00)

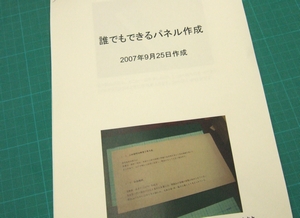

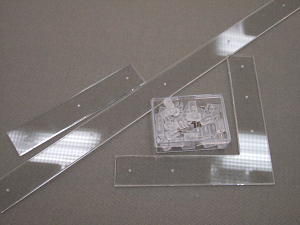

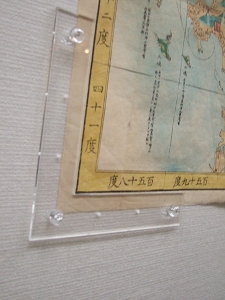

秘密兵器 今年は地図を展示する、と決まったときに問題になったのは「地図をどうやって展示するのか」ということ。 こんな感じ。たわまないように貼ればかなりキレイです。アクリル板で全面を覆うよりも、表面が光らなくてみやすい、という利点もあり。 |

|

2007-09-21(19:00:00)

展示室の照明 最近、貴重書展示室が暗いなぁ、と感じた方いらっしゃいませんか?(そんなことに気づくのは職員だけか・・・) その後計算を修正して、80 lx 程度にしてあります。(1日7時間、常設展年間210日、7×210×81.6≒120000) 今までに比べると少し暗めですが、貴重な資料を後世へ残すため、どうぞご了承ください。 |

|

2007-09-20(18:55:05)

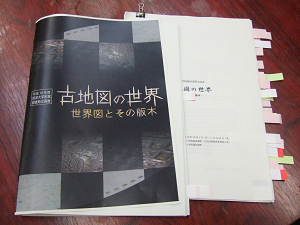

開催まであと11日 11日、というとまだまだ時間はある気がするのですが、実は土日祝日を除くとあと5日!昨年の今頃はどんな感じだったっけ、と見てみると、やはり綱渡り的な毎日でした・・・。 初校。修正の嵐。

版木と地図を組み合わせたかっこいい表紙(およびポスター、チラシ表)は、昨年と同じく我らがデザイナーS.N.さん作。版下作成(およびチラシ裏)は期待の新星M.K.さん。3日で版下を作成しなければならない、という殺人的な仕事をこころよく引き受け、救いの女神と呼ばれる。

|

|

2007-09-19(17:03:53)

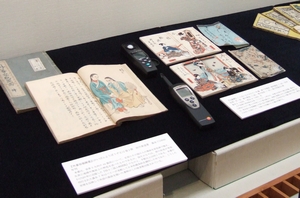

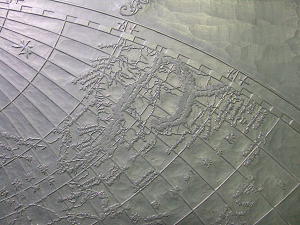

版木のクリーニング 版木はどのような環境で保存したらよいのか?汚れやカビなどはどうしたらいいのか?従来図書館にある資料とは違って、わからない部分がいろいろあります。というわけで、今回の企画展は、大学院人間総合科学研究科世界文化遺産学専攻にご協力いただいています。 袋の中に入っているのは、粉の消しゴム。

袋を揉んで粉を撒き、手袋をした指で軽くこすっていきます。私もやらせてもらいましたが、これがすごく楽しい!白い粉が埃でどんどん灰色に変わっていきます。以下は粉消しゴムによる、クリーニング前、クリーニング後の版木。 クリーニング前 → クリーニング後

クリーニング前 → クリーニング後 全体的な白くぼやっとした汚れがなくなって、非常にくっきりとキレイになりました。 世界文化遺産学専攻のみなさま、根気のいる長時間の作業、本当にありがとうございました。 |

|

2007-09-18(15:54:51)

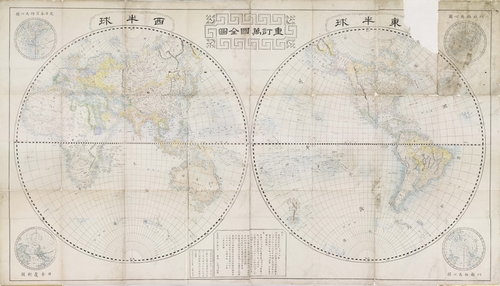

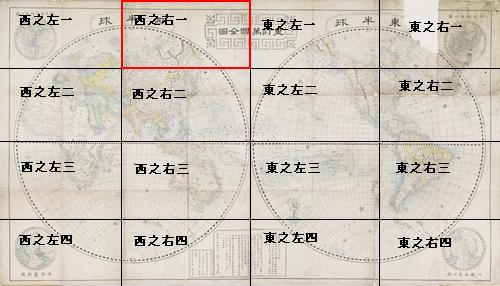

重訂万国全図の版木 世界地図の版木、と言葉で書いても、どんなものかわかりにくいと思いますので、今日は写真でご紹介します。 版木1枚はこんな感じです。真っ黒なので、常に撮影者泣かせ。 版木の側面に「西之右一」とあり。

大きさはそれぞれの版木によって若干違います。この写真のものは36×66cm(実際に刷られる版面部分は24×50cm)。普通の本の版木だと、両面が彫ってあって1枚で2枚分刷れるようになっているものもありますが、これは片面彫りです。裏側には足が2本はめてあります。 16枚をそれぞれ刷ったのち、紙が接がれ、下の地図となります。安政2年版は木版筆彩だが、この明治4年版は木版色刷とのことです。 重訂万国全図 (大学南校, 1871) 106×188cm

上の版木の写真「西之右一」は赤枠の部分です。130年余りの時を経て、版木と、まさにこの版木から刷り出された地図が出会う、この歴史的邂逅となる企画展、ぜひご観覧ください! |

|

2007-09-14(08:55:27)

企画展「古地図の世界-世界図とその版木-」が始まります 筑波大学附属図書館(中央図書館新館1階 貴重書展示室)では、2007年10月1日(月)から10月26日(金)まで、企画展「古地図の世界-世界図とその版木-」を開催します。 安政2(1855)年に作成され、明治4(1871)年に修訂された世界地図「重訂万国全図」の版木(16枚1組)のほか、さまざまな古地図を展示します。版木はこの春附属図書館へ寄贈されたもので、ほぼ当時の原型のまま伝わる大変貴重なものです。 また、「地図」というものについて様々な視点からとらえた興味深い展示(となる予定)ですので、ぜひご観覧ください。 --------------------- 昨年の「中国三大奇書の成立と受容」に引き続き、今年も企画展準備の様子や展示品紹介、その他周辺の話題をブログでお伝えしていきます。 A.O.さん「去年は書ける話題がたくさんあるテーマだったけど、今年はどうかしらねぇ。」 K.H.さん「あれ?今年もブログやるんでしたっけ?」(と言いつつ自前ブログを立ち上げてくれた) そんな二人の言葉にもめげず、今年もいきますよー!お楽しみに。企画展ともどもよろしくお願いいたします。 |