|

|

電子展示

|

展示資料をご紹介いたします。一部資料は電子図書館上で全文をご覧いただけます。

|

|

第3部 ◆ 調和と美への叡智としての数学 |

|

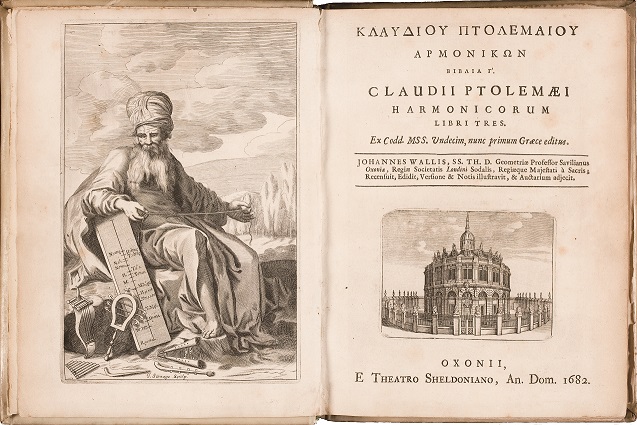

13. Κλαυδιου Πτολεμαιου Αρμονικων βιβλια γ ' = Claudii Ptolemai Harmonicorum libri tres.

プトレマイオス 和声学

1682年

本書は古代ギリシャにおけるピタゴラス音律理論(楽理)書である。著者プトレマイオス(83頃-168頃)は古代の宇宙理論を記した『アルマゲスト』の著者としても知られている。当時の音律理論は一弦琴の弦を音階へ分割することで解説された。「和声(ハーモニー)」の原義は調和である。古代ギリシャのピタゴラス学派は、1:2、2:3という弦の比によって音階を構成した。

This book is known as the harmony established by the Pythagorean temperament (music theory) at the era of Ancient Greece. The author Ptolemy (83? -168? BC) is known as the author of "Almagest" which is the theory of Astronomy. The Pythagoreans temperament constructed by using the chord with the ratio 1:2 and 2:3, and he discussed 3:4.

|

|

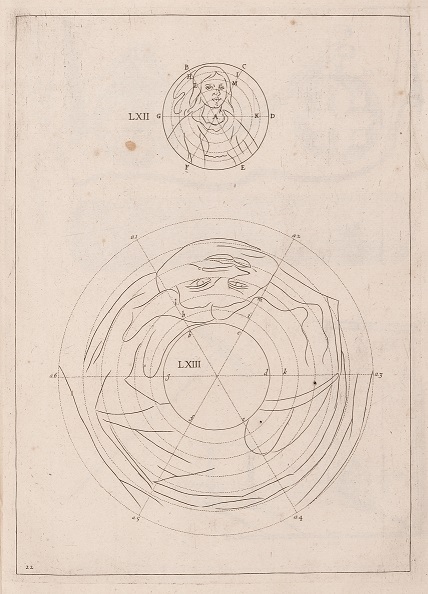

14. La perspective curieuse, ou, Magie artificiele des effets merve illeux.

ニセロン 奇妙な透視図法

1638年

絵画で脚光を浴びた透視図法は16世紀までに完成し、数学的にはステヴィンによって定式化された。本書でニセロン(1613-1646)は、透視図法を、円錐・円柱鏡の反射を利用した鏡映像に拡張し、本書にみる「だまし絵(アナモルフォーズ)」の作図法として取り上げた。後に言う鏡映変換は、本書にみる作図法において潜在的に扱われた。

Perspective was highlighted and completed in the painting in the 16th century. In mathematics, it has been formulated by Stevin. Niseron extended the perspective to mirror image using the cone/cylinder mirror, and picked it up as the construction methods of "trompe l'oeil (anamorphosis)". The transformation, later called reflection, was potentially treated in the construction methods in this book.

|

|