|

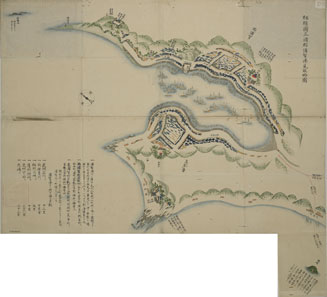

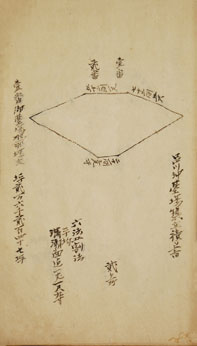

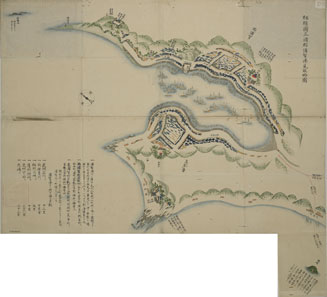

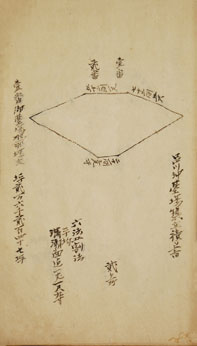

2 『相模国三浦郡浦賀湊見取略図』

所蔵情報(高精細画像あり)

幕命によって1800年代前半に描かれたと見られる浦賀港の絵図。絵図中には、享保5(1720)年に設置され、江戸湾(東京湾)を出入りする船舶・積荷の監視、周辺幕領の民政などを担当した浦賀奉行の屋敷や、異国船の脅威に対応するために文化7(1810)年から文政3(1820)年まで警備を命じられた会津藩の陣屋・台場・見晴台などの施設が描かれる。浦賀がペリー来航以前から海外との接触に備える要地であったことがうかがえる。

|

|

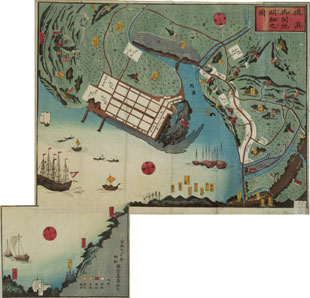

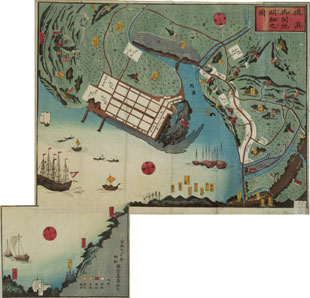

3 『横浜明細図』

所蔵情報(高精細画像あり)

横浜は、日米修好通商条約に基づき、安政6(1859)年に開港した。本図は、同年に刊行された横浜の絵図である。その構図は、外国人居留地が圧縮されて表現されるなどデフォルメされている。運上所(後の税関)など港湾施設の整備が進められ、また、同年11月に開かれる「遊女屋場所」が描かれるなど、開港後に急激に進む横浜の都市的発展がうかがえる。

|

|

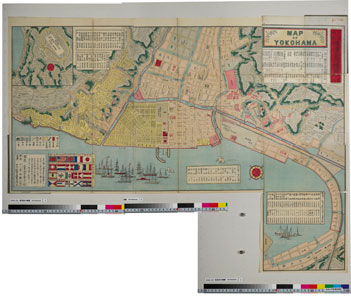

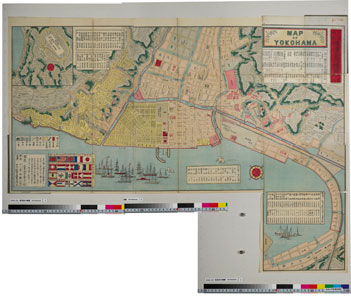

4 『横浜案内絵図 時随改正 官許再版』

所蔵情報(高精細画像あり)

横浜在住の地図絵師である五葉舎万寿老人こと佐野屋冨五郎が書肆岸田銀治から出版した、地名(ローマ字表記を含む)・地番入りの横浜絵図。左上には根岸村競馬場周辺図、左下に「各国旗記大略之図」(国旗一覧)を付す。明治3(1870)年の初版を改訂したもので、大区小区制の開始された明治5年から、英仏両国の駐屯軍が撤退した同8年までの刊行と見られる。『横浜明細図』(資料3)と比べると、都市域の拡大が著しい。

|

|

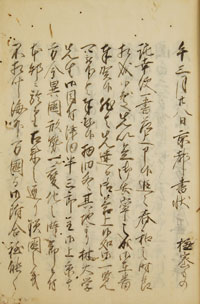

5 『風聞蜜事』

所蔵情報

安政5(1858)年春、老中首座堀田備中守正睦は、アメリカ総領事タウンゼント・ハリスとの交渉によって成った日米修好通商条約の調印にかかる勅許を得ようと上洛したが、岩倉具視ら攘夷派の公家の反発にあい、孝明天皇からも拒否された。本資料は、堀田へ、昌平坂学問所の林大学頭復斎や、中山忠能・正親町三条実愛ら公家などから差し出された書状類の留書。前年冬には、幕府の使者として林復斎が上京したことが見える。

|

|

6 『記聞 異国船浦賀江渡来一条』

所蔵情報(高精細画像あり)

嘉永~安政年間(1848~60)の異国船への対応にかかる記録を綴る。幕府は嘉永6(1853)年にペリーから開国を迫られると、江戸を防衛するために、伊豆韮山代官江川英龍に命じて、品川沖に、石垣で囲まれた正方形や五角形の洋式砲台を8つ建造した。いわゆる御台場であり、本資料には、その設計図である「品川沖台場築立積り書」が綴られている。そのうちの一つである第三台場は現在、台場公園となっている。

|

|

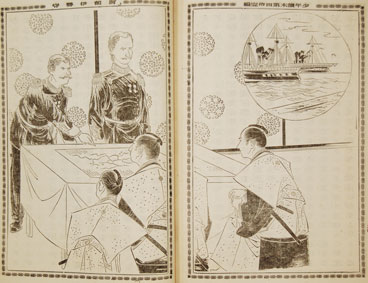

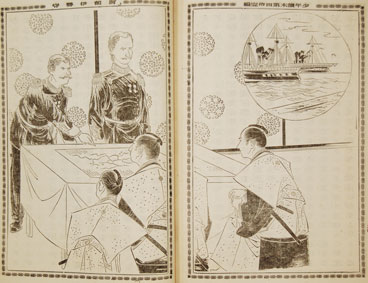

7 『阿部伊勢守(少年読本第41編)』

所蔵情報

『少年読本』は、少年に「大志」を抱かせることを目的に出版された日本初の伝記児童書シリーズ。出版社は博文館で、全50編が刊行された。宮木宥弌氏から東京文理科大学附属図書館に寄贈された宮木文庫は教育史資料の宝庫であるが、そのなかに『少年読本』全編も含まれている。本編は、ペリー来航時の老中首座である阿部伊勢守正弘の伝記である。図版は、阿部がペリーと日米和親条約の締結交渉にあたる場面を描く。

|

|

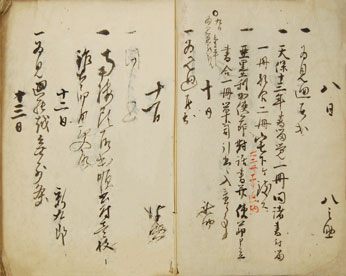

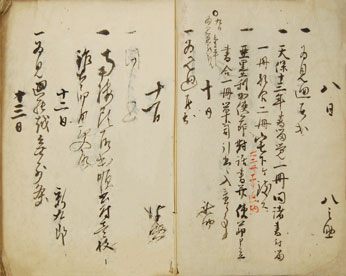

8 『戊午日録』

所蔵情報(高精細画像あり)

昌平坂学問所関係文書は昭和20年代前半に購入された文書群で、全315点から成る。本資料は学問所日記48点中の1冊で、その正月8日条には、「亜墨利加使節対話書并使節申立書合一冊、?笥引出へ入置候事」とあり、日米間の通商にかかる条約交渉の記録が大切に管理されていたことが記される。昌平坂学問所関係文書には、『亜墨利加使節対話書』を含め、表紙に「壹・貳・參」と冊番号が朱書きされた条約交渉記録が現存する(資料9・10・11)。

|

|

9 『別段風説書』

所蔵情報(高精細画像あり)

安政3年11月に幕府目付から回覧された別段風説書(江戸訳か)の謄写本。謄写したのは昌平坂学問所の儒者であり、佐藤一斎の子である立軒(通称新九郎)。別段風説書は天保11(1840)年以降、オランダ領東インド政庁によってまとめられた海外情報で、日本長崎の臨時商館長から幕府に毎年提出された。機密書類とされ、一般へは流布しなかった。本資料には、アメリカ・カリフォルニアのゴールドラッシュも報告されている。

|

|

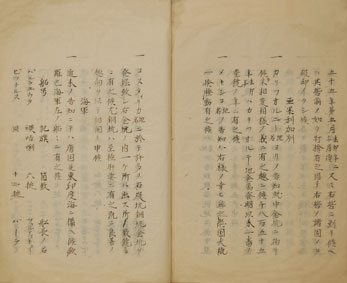

10 『安政四丁巳十二月十八日監察触出書面并阿蘭陀条約・魯西亜貿易条約等写』

所蔵情報(高精細画像あり)

幕府目付から儒者や御用絵師に回覧された、日本とオランダとの間で結ばれた和親条約および条約追加・遊歩規定書、ロシアとの間で結ばれた日露条約追加(以上、いずれも和訳)などの写本。これらの条約の交渉では、オランダのみならずロシアとの交渉においてもオランダ語が用いられ、条文は和訳・漢訳されたと言い、江戸時代初頭以来のオランダとの通商が基盤となったことがうかがえる。

|

|

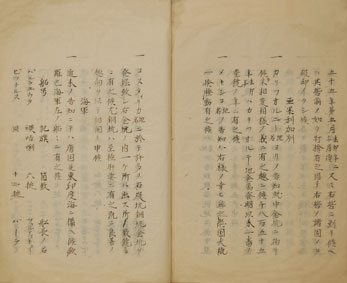

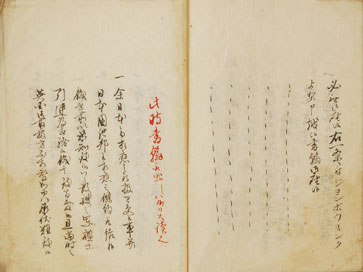

11 『亜墨利加使節対話書』

所蔵情報(高精細画像あり)

ハリスは、安政3(1856)年7月21日に初のアメリカ総領事として赴任し、日米修好通商条約の締結を押し進めた。翌4年10月21日、将軍徳川家定に謁見して合衆国大統領の国書を手渡した。本資料は、10月26日に老中阿部正睦とその屋敷で、また、11月6日に旗本土岐頼旨・川路聖謨・鵜殿長鋭・井上清直・永井尚志と、逗留中の蕃書調所で交渉した際の議事録である。蕃書調所頭取の古賀謹堂は昌平坂学問所の儒者出身であった。

|

|

12 『[亜墨利加使節対話書]』

所蔵情報(高精細画像あり)

本資料は、『亜墨利加使節対話書』(資料11)から外れた断簡とみられる。ここでの「対話」には英仏と清との間で発生したアロー号事件が見え、「ハルリス」(ハリス)が事件の処置に当たる清国駐在英国全権使節兼香港総督ジョン・ボーリングの書簡を取り出し、読み上げたことが記録されている。ハリスは、アロー号事件に顕著な英仏列強の脅威を示し、日本側に決断を迫ったのである。

|

|

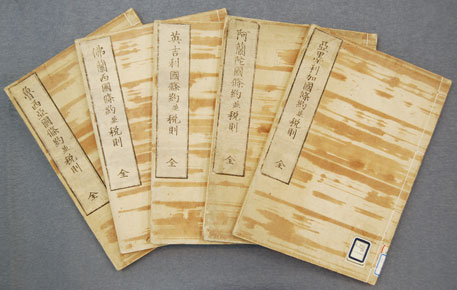

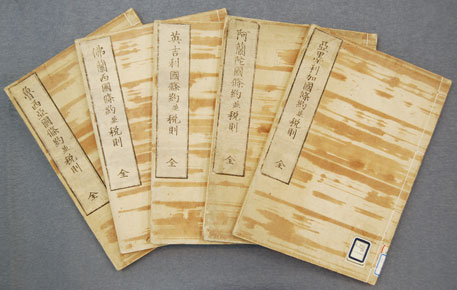

13 『亜墨利加国条約并税則・阿蘭陀国条約并税則・英吉利国条約并税則・仏蘭西国条約并税則・魯西亜国条約并税則(五ヶ国条約書并税則)』

亜墨利加国条約并税則: 所蔵情報

阿蘭陀国条約并税則: 所蔵情報

英吉利国条約并税則: 所蔵情報

仏蘭西国条約并税則: 所蔵情報

魯西亜国条約并税則: 所蔵情報

日米修好通商条約は、貿易章程とともに安政5(1858)年6月19日に締結され、その後、オランダ(7月10日)、ロシア(7月11日)、イギリス(7月18日)、フランス(9月3日)とも同様の条約が結ばれた。これらは安政の五ヶ国条約と通称されるが、締結の翌年6月に江戸の書肆(書店)から『五ヶ国条約并税則』5巻5冊として出版された。本資料は、日本近代の法学者穂積陳重・重遠父子の旧蔵書である穂積文庫に収められている。

|